※本稿は、2008年のコミティア・コミケなどの同人誌即売会で頒布した「あずまきよひこ「あずまんが大王」長文感想「流れよ我が涙、と大阪は言った」」を元にした長文感想である。当時との修正点は以下の通り。

・一部の文章を整理

・原文が縦書きのため、横書き用に数字などを修正

・原文が古いため、若干の補足説明を加えた

あずまきよひこ「あずまんが大王」長文感想

「流れよ我が涙、と大阪は言った」

はじめに

NHKの不定期番組「BSマンガ夜話」であずまきよひこ「よつばと!」が採り上げられた(※2008年9月放送)。楽しんで視聴できたものの、前作の「あずまんが大王」に否定的な意見が出たことに、どちらの作品も好きな私には不満も残った。そんなに萌えに特化した作品だろうかと改めて読み直してみたところ、「よつばと!」で見られた背景の緻密化やモノローグの排除、ストーリー性への懐疑、キャラクターへのこだわりといったものの萌芽がすでに描かれているんじゃないかと思うようになった。四コママンガからストーリーマンガという転換が確かに大きなきっかけになったとも思えるが、作者自身のインタビュー等からも「あずまんが大王」連載中から「よつばと!」で見られた作画への意識の変化が見られ、実際に描かれていた。

ただし、私は四コママンガにも萌えにも詳しくはない。っていうか全然知らないといってもいい。よって本稿では「あずまんが大王」という作品世界のみを中心にした感想文という体裁を取りたい。まあ、いつも感想文ということにしているんだけど、今回は特に好き勝手なことを書いていくので、異論反論なんかが読んでいる途中から湧いてくるかもしれないけど、そのへんはどうかご容赦願いたい。

また、ここで特に重要視したいのが、「情報」という言葉である。

従来、マンガとはなんぞやという話になると、絵と言葉とコマとか、というような大まかな区分が試みられていた。確かにマンガで何が描かれているのかという表言論的な視点からは有効だったかもしれない。けれども、そんなしゃっちょこばった区分をしたところで、では擬音は絵なのか言葉なのか、手書きのセリフはどうなのか、コマの大きさの変化を紙面のレイアウトとして分析する手もあるし……と、一筋縄ではいかない視点も存在していると思う。そこで、描かれているもの全てを「情報」に一括りにしたほうがシンプルじゃね? というのが私の勝手な考えである。拙サイトでも、それをひとつのテーマとして「あずまんが大王」「 よつばと!」についての短い文章を載せてみた。放送では「情報」という言葉は出なかったものの、背景が実写のようになっていく点・モノローグが排除された点が指摘され、私の情報によるマンガ考察も意外と通用するかもしれんと多少の自信を得、思い切って今回の暴挙に出たわけである。

というわけで、「あずまきよひこ「あずまんが大王」長文感想流れよ我が涙、と大阪は言った」のはじまりはじまり(副題に深い意味は無い)。(文中ではこれ以降「あずまんが大王」は「大王」と、「よつばと!」は「よつばと」と称することにする)。

目次

1 「萌え」からの脱却

榊のキャラクター性/大阪のキャラクター性/ちよのキャラクター性/「よつばと」世界の髪の毛の変化/キャラクターは何故動くのか

2 排除されていくストーリー

時間だけが流れる/デジタルとアナログ/黒と白の情報の差(「 月光の囁き」「愛人」と「夕凪の街」「神のみぞ知るセカイ」 )

3 マンガと情報

「白はゆっくり」という演出/マンガ情報論

1 「萌え」からの脱却

あずまきよひこの各種インタビュー記事からは、作品のキャラクターが「萌え」の対象にされることへの嫌悪感が読み取れ、実際に以下のような発言がある。

「(前略)「萌え系マンガ」ってキャラが生きていないイメージがあって、設定で動いている人工的な……そことは一緒になりたくないっていう気持ちが正直あります。」(青土社「ユリイカ二〇〇六年一月号」所収のあずまきよひこインタビューより。以下、同インタビューからの引用は全て「「ユリイカ」より」と略す。)

もちろん、作者がどう思っていようが、受け手がキャラクターに対して萌えに代表される愛着めいた感情を抱くことを防ぐことは出来ないし、それこそ読者の勝手にさせて欲しいところである。けれども、そうした反発が作品の描写に変化をもたらしたことも事実だった。「よつばと」で顕著に見られるようになった背景の緻密化あるいは実写化とも言える変化は、単行本を追うごとにはっきりとしているし、すでに指摘されているところでもある。では、「あずまんが大王」ではそのような変化はなかったのだろうかと考え、改めて単行本を読み直せば、明らかな変化があったことが見えてくるのである。

その一つが服装の描写である。

キャラクターにとって服装は無視できない要素である。マンガに疎い人々でも知っているだろう人気キャラクターの絵を想像させたとき、キャラクターの服装も一緒に思い出されることだろう。のび太、コナン、しんちゃん、ルフィ……例を挙げるまでもないかもしれない。彼等キャラクターは、いわば服装そのものが身体の一部として認識されている。「大王」はその宿命を連載当初から背負っていた。学園を舞台にする以上、制服から逃れることが出来ないからだ。だが、そんな視点をもって作品を読むまでもなく、「大王」は連載当初からキャラクター性というものには無頓着な様子で描かれていく。キャラクターの造形や設定も含めて、一定の読者層への訴求力が認められる作品ではあるが、必ずしもそうではなさそうな面が、ネタからほの見えるのである。

とかく萌え四コマの発端となった作品という位置づけにされがちな「大王」を、萌えという感情を抜きにして読み進めてみれば、当初のネタが、ほとんどキャラクターを設定付けるために動いていることがわかるからである。つまり、キャラクターの設定があらかじめ決まっていたかどうかは置いといて、物語を進めていく中で読者にキャラクター性を把握させるためのネタが随所に盛り込まれ、ストー リーマンガの風情で物語が運ばれていくのである。単なるストーリー四コマというわけではなく、たまたま「大王」のスタイルが四コママンガだったというだけで、だから起承転結がどうのこうのというこだわりもなく、制約されたコマという息苦しさもなく、のびのびと描きたいネタをコマの連なりの中に描写し続けている印象がある。

もっとも、四コママンガに詳しい方々や、「大王」以前から作者の作品に接している方々からは異なる意見があるだろうし、四コマでなければならなかった理由があるのかもしれないので、私の個人的な印象と控えめに述べておくけれども、「大王」が各キャラクターをいかにしてキャラクター然として成立させていったのかを、いくつかの例で追ってみようと思う。

その前に確認すべきことがある。伊藤剛「テヅカ・イズ・デッド」という著作の登場(2005年)によって、キャラクターという言葉の意味に多少の変化が生まれている。キャラ/キャラクター論とも称されるそれは、マンガ以外の分野にも援用されうるために議論はいろいろとあるようだけど、ここでは私には難しいあれこれの定義は避け、大雑把にキャラとキャラクターの違いを捉える程度に留めておきたいと思う。

「キャラクター」はある作品の中で息づいている。どのような舞台設定であろうと、その作品世界では確かにあり得る存在としてのリアルリティ・その世界での現実らしさを備えている。「大王」で描かれている世界は、私たちの住む世界と通じているところがだいぶありそうだけれども、猫の描写が人間ぽかったり、ちよのように小学生が高校に飛び級したりと、一部現実にはありそうもない設定や描写がある。だからといって、猫の描写を非現実的と非難することの愚かさは指摘するまでもないだろう。要は「キャラクター」はある作品のみの存在、というくらいに捉えておいてほしい。

「キャラ」は「キャラクター」とは違ってある作品世界にとどまらない要素である。キャラクターに設定されたいくつかの要素には、他の作品のキャラクターに共通している設定がある。それは見た目の描写に限らない。「萌え」を語る際に重視されるのも「キャラ」である。性格の特徴を抽出してそれらを「ツンデレ」と分類する人もいるだろうし、記号論みたいな話にもっていく人もいるだろう。そこからキャラを重要視したキャラクター設定を展開していく作品もあり、キャラとキャラクターは相補関係にあるとも言える。

キャラ/キャラクターを考える上での好例が榊と大阪、そしてちよである。

榊のキャラクター性

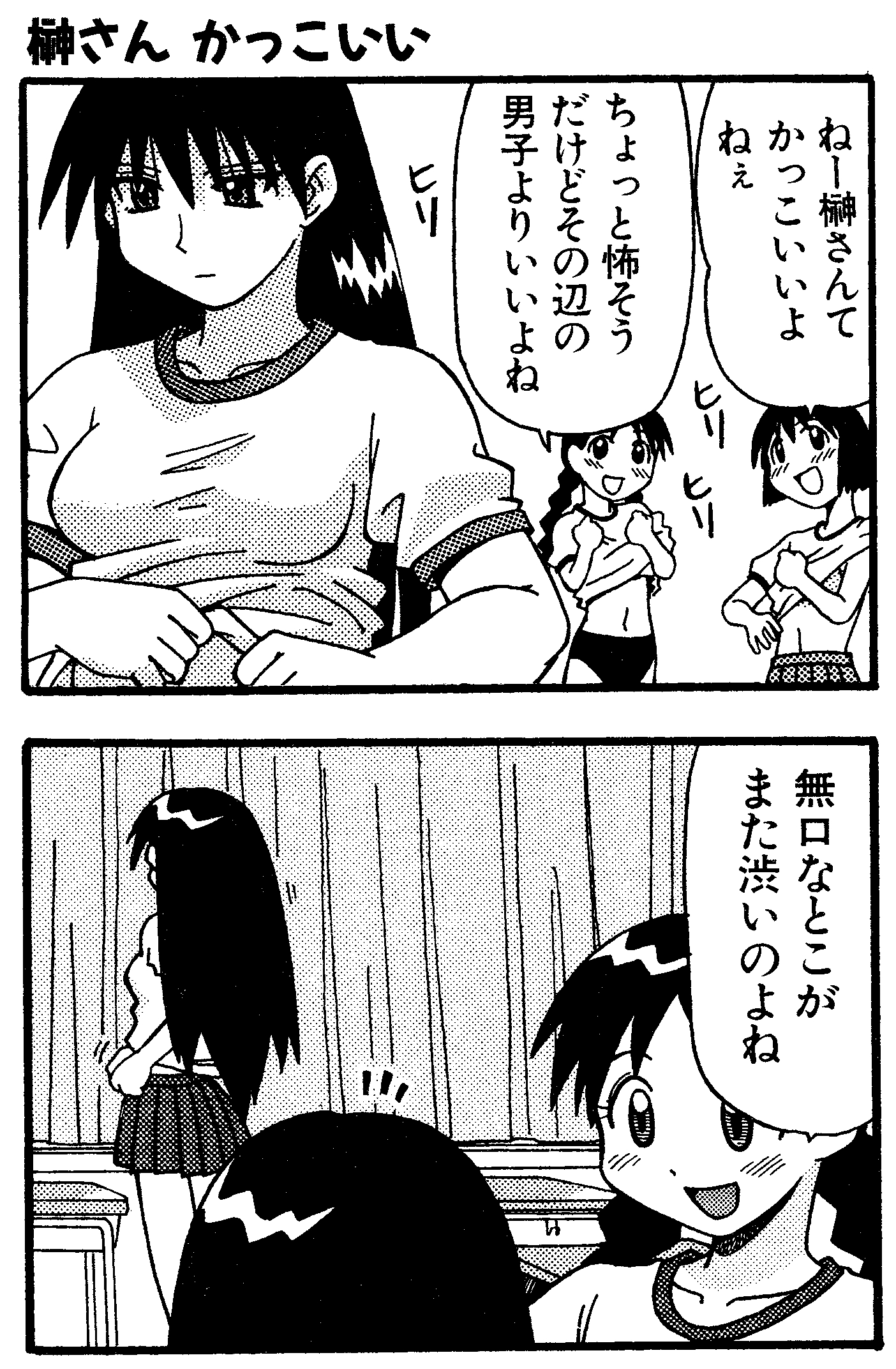

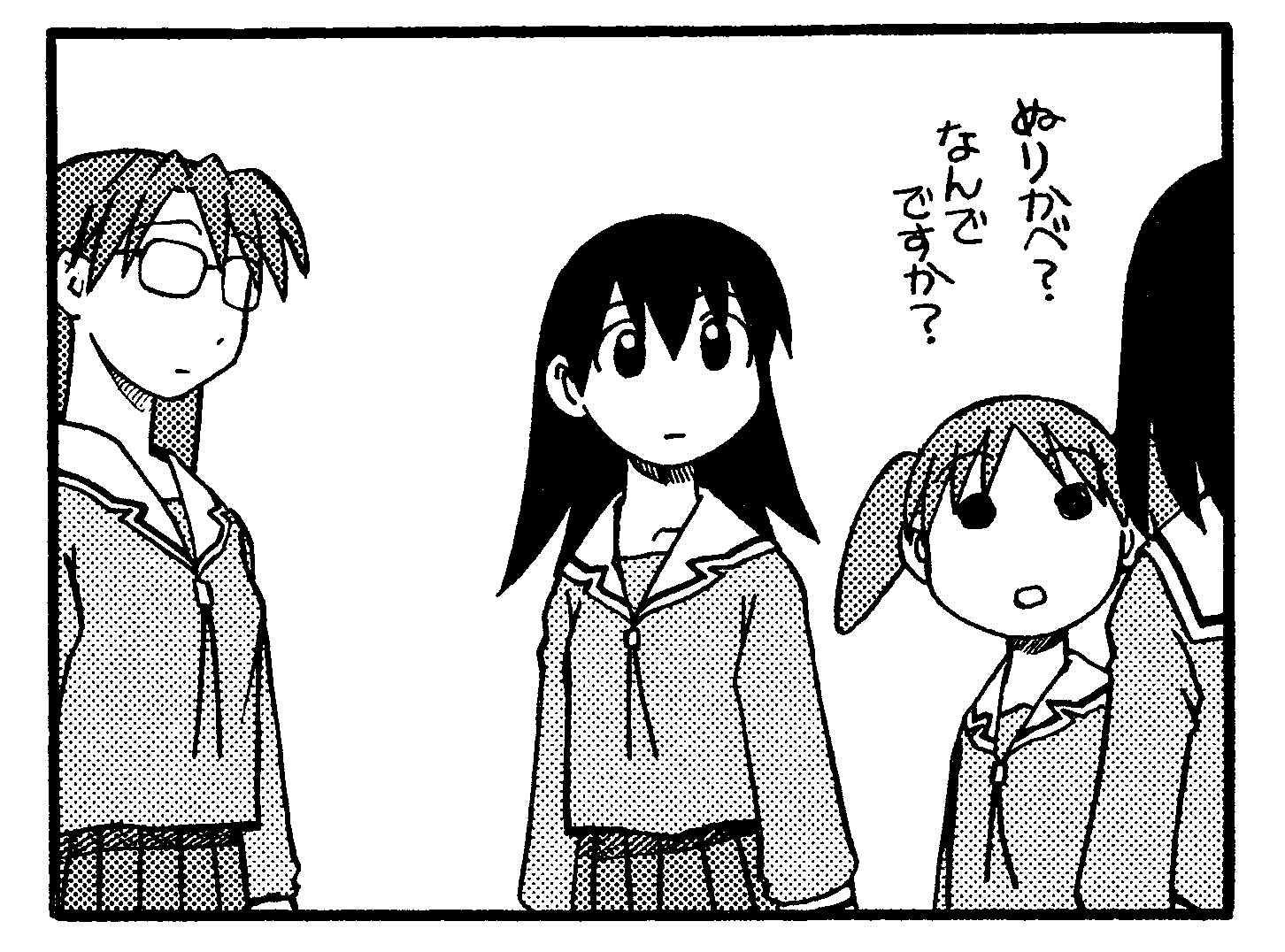

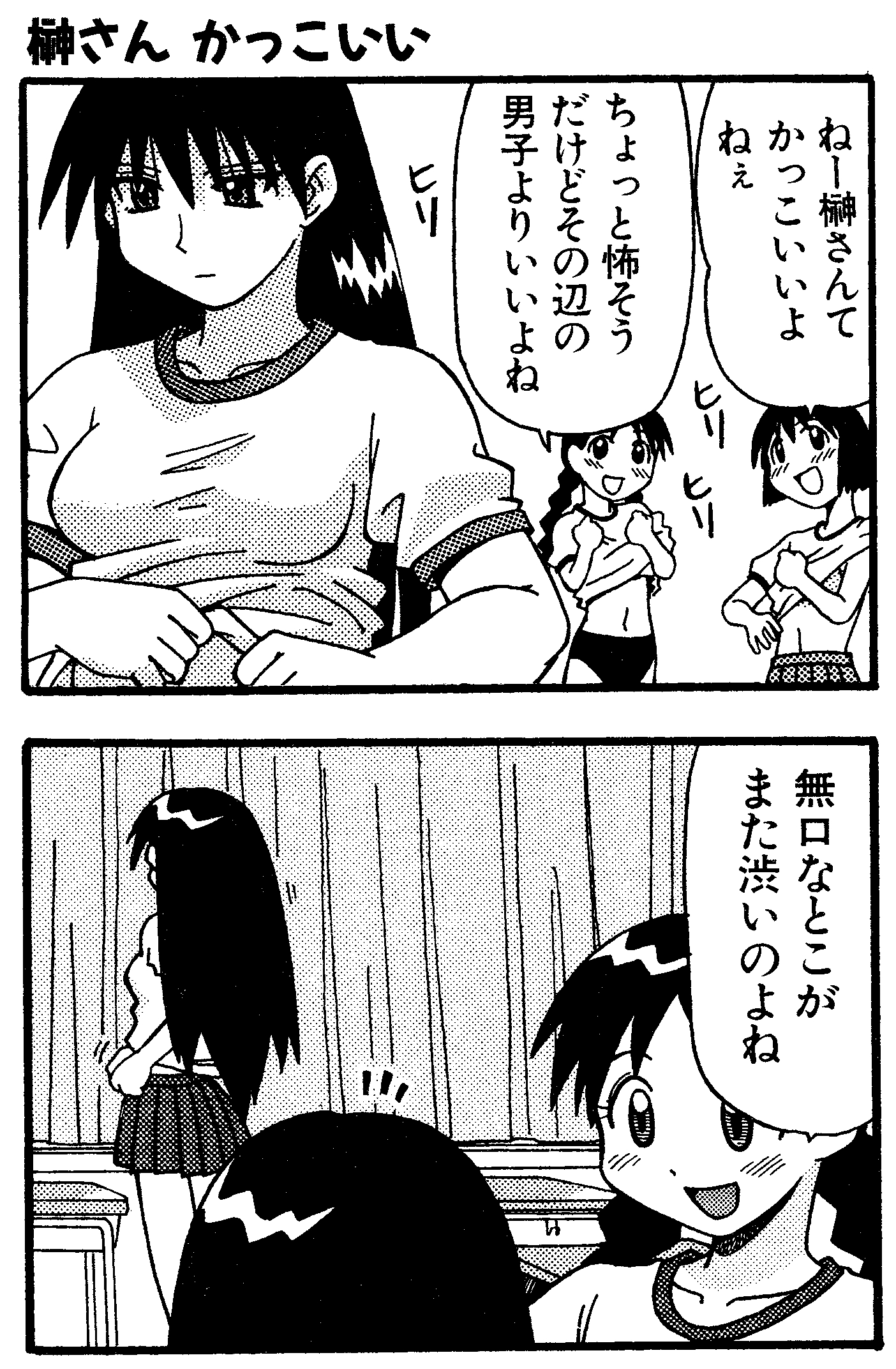

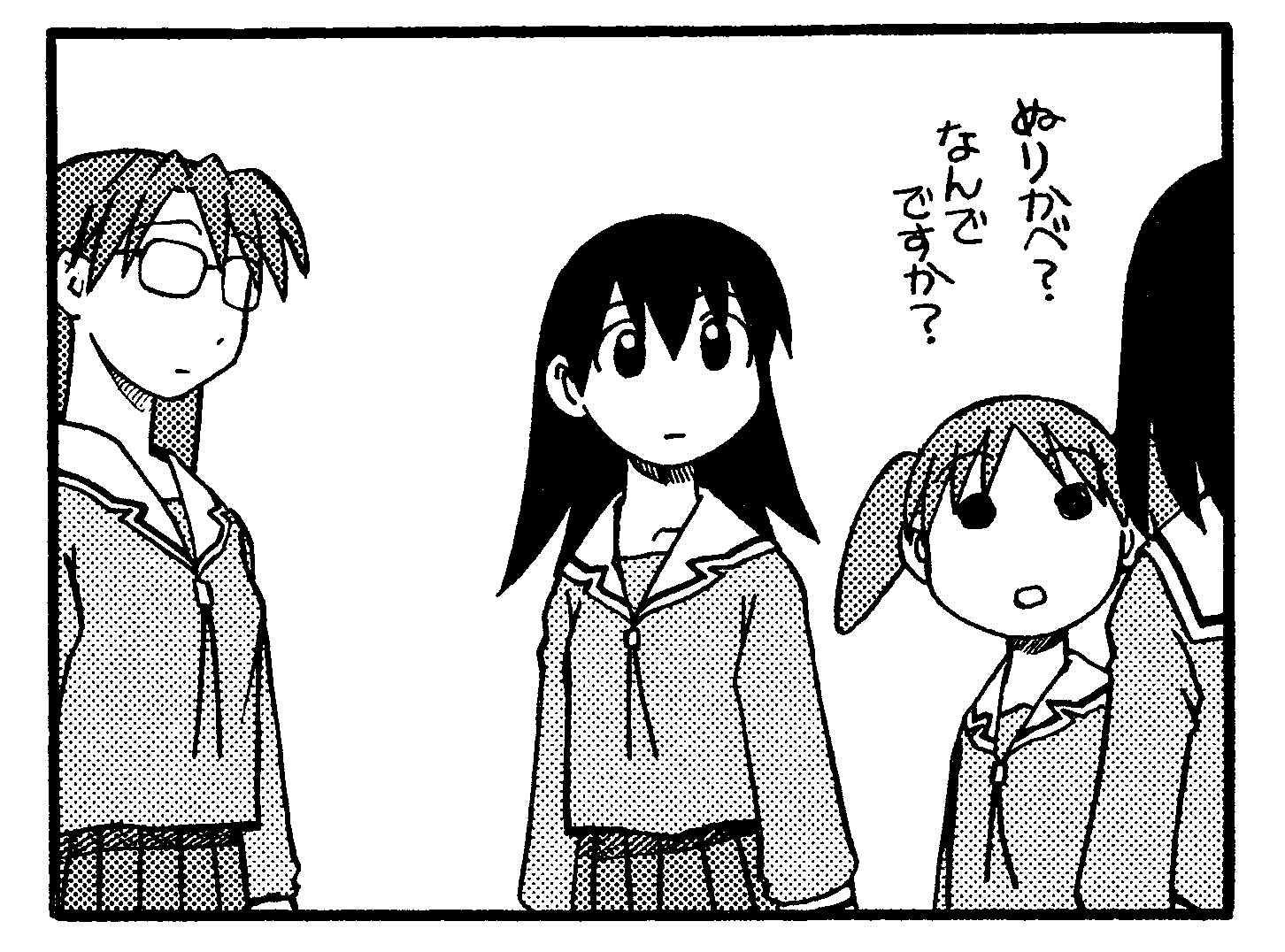

榊は、かっこいい・クール・女性が女性に惚れるという印象が容貌に表れている。無口でスタイルもよく巨乳という設定さえある。彼女のネタとして、その見た目のイメージと性格とのギャップが扱われた。物語序盤で作品を牽引していく存在だ。かわいい物が好きな榊、という認識がクラスメイトに定着していない(厳密には結局彼女の性格は一部のキャラクターにしか共有されなかったわけだが)のをネタにした四コマがいくつも描かれた。『榊さんかっこいい』(引用図・1巻9頁)が象徴的だろう。また、猫が大好きという性格を盛り込むことで、猫と触れ合おうとする姿が描かれ続けることになる。だが、彼女は猫に噛まれ続けた。頭をなでようと伸ばした腕が噛みつかれること数えきれず。あるいは『こっちも』では稲光に右往左往する彼女の様子がネタにされる。キャラの見て目のイメージと実際のキャラの言動とのギャップを利用したネタ。これを繰り返していくことで、榊というキャラクターが固定されていく。キャラの設定として備わっていた様々な印象を逆手に取った演出により、作品世界における彼女の立ち位置がはっきりとしていったわけだ。後は猫好きといった特性を利用したネタを次々と繰り出していくことで、榊のキャラクターはより一層作品世界に根を下ろしていくことになる。

1巻9頁

1巻9頁

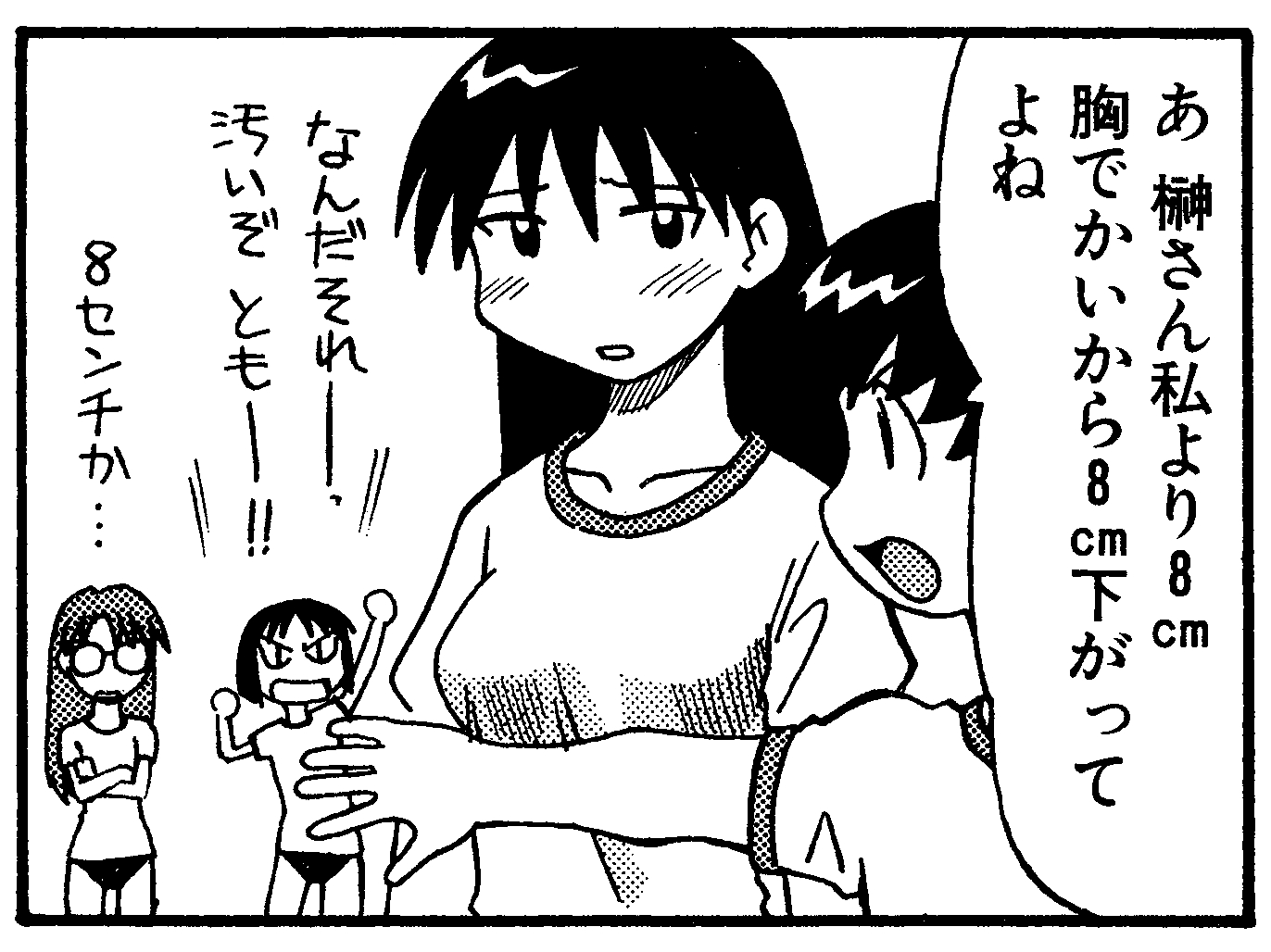

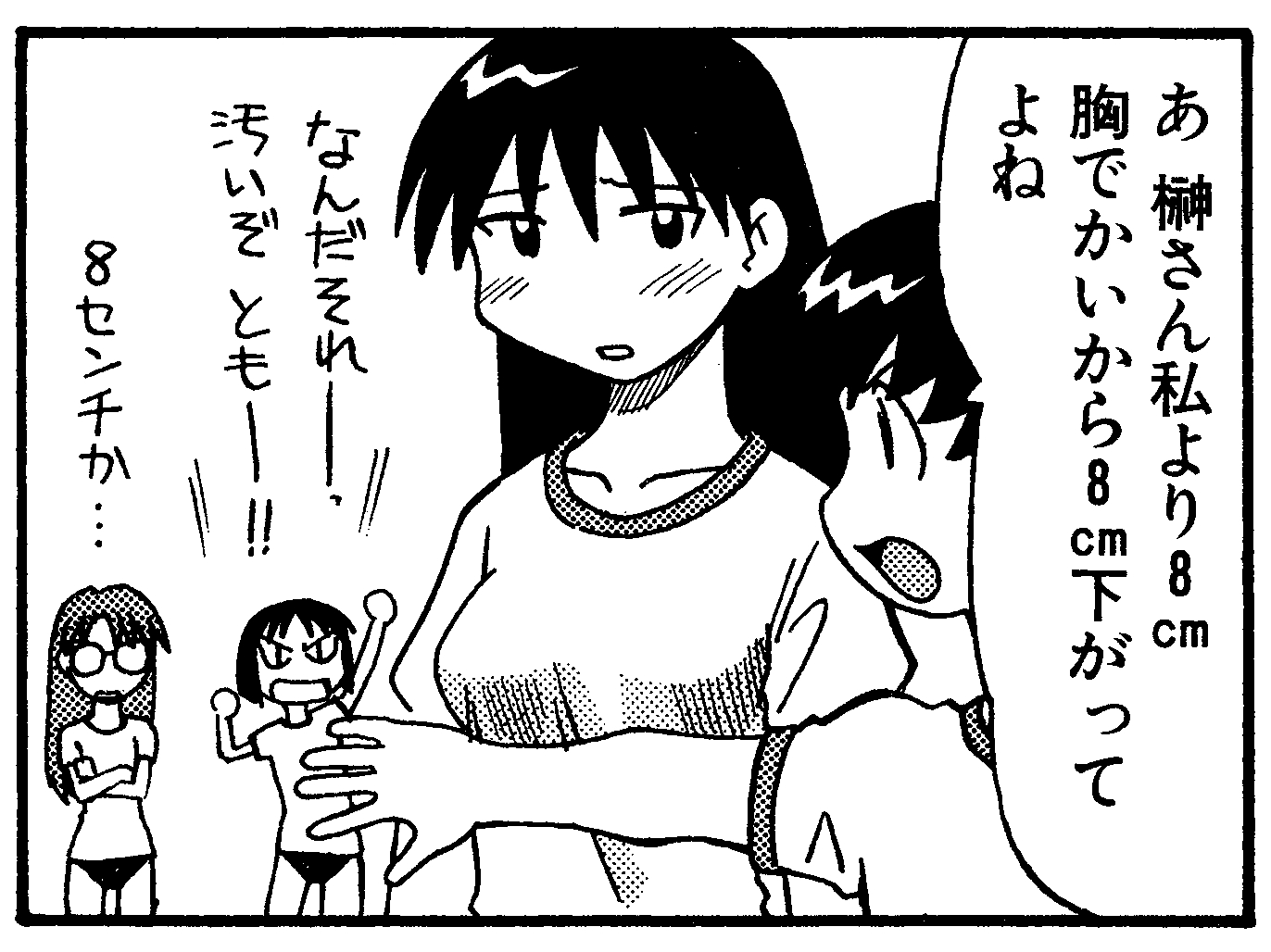

それによって何が変化したのか。巨乳を強調するような描写が減少していくのである。

もちろん榊の胸が小さく描かれたわけではない。自然な胸のふくらみを衣服に定着させたのである。作者自身、巨乳によって生じる服の皺などを描くのが好きだと公言しているが、だからといって徒にそればかりに目が付くような絵を描いていかない(ただし、胸の描写へのこだわりは相当強く、次回作の「よつばと」では、萌え描写から遠く離れようとしながらも、それがためにそこはかとなく萌え・あるいはエロスが漂っている) 。これについては異論もあるだろうことは承知しているが、榊にだけ着目すると、当初あった大きな胸に対する他のキャラクタ ーの突っ込みは激減したのは事実である。巨乳ネタは、二年進級時にクラスメイトに加わった神楽が引き受けていくことになる。

榊 1巻20頁

榊 1巻20頁  神楽 2巻117頁

神楽 2巻117頁

大阪のキャラクター性

大阪(春日歩)に大阪というあだ名を付けたのは、ともである。大阪人が転校してくると聞いて、会ってもいない彼女をライバル視したのも、ともである。そして大阪は元気で活発なボケキャラとしてのともと正反対に、大人しく地味なボケキャラとして対比された。いつもぼーっとしている容姿、特徴のない目鼻立ち、平凡なスタイル(胸の無さに特別な意義を見出す読者もいるやもしれないけど)に普通の背丈。榊とは正反対に、容姿からイメージされるネタはほとんどなく、ボケキャラという立場を与えられることで、大阪というキャラクター性を作品世界に根付かせていった。もちろん、大阪の絵にも何らかのキャラ要素はあるだろうが、他の多くのキャラクターの中では、かえって目立つ特徴がないという特徴によって、彼女は際立っていった(ただはっきりしているのは、大阪の瞳の中の白い点が、他のキャラクターが右上・左上にあるのと違って左下にあるという点である) 。そして、無個性だからこそ何もかも受け入れられる設定があったわけだ。大阪は、いわば設定の器として劇中に登場したのである。

そこにはボケ、いやもっと奥の深い天然ボケ、意味のないボケとでも言うのか、大きな器だけが用意されたネタが随所に描かれていくことになる。物語の余白と称してもいい。これは次章で触れるストーリーの排除にも通じるのだが、大阪に対して読者一人ひとりが抱くキャラ要素の全てを受け入れても、なお成立するネタというものが四コマを通して語られた。

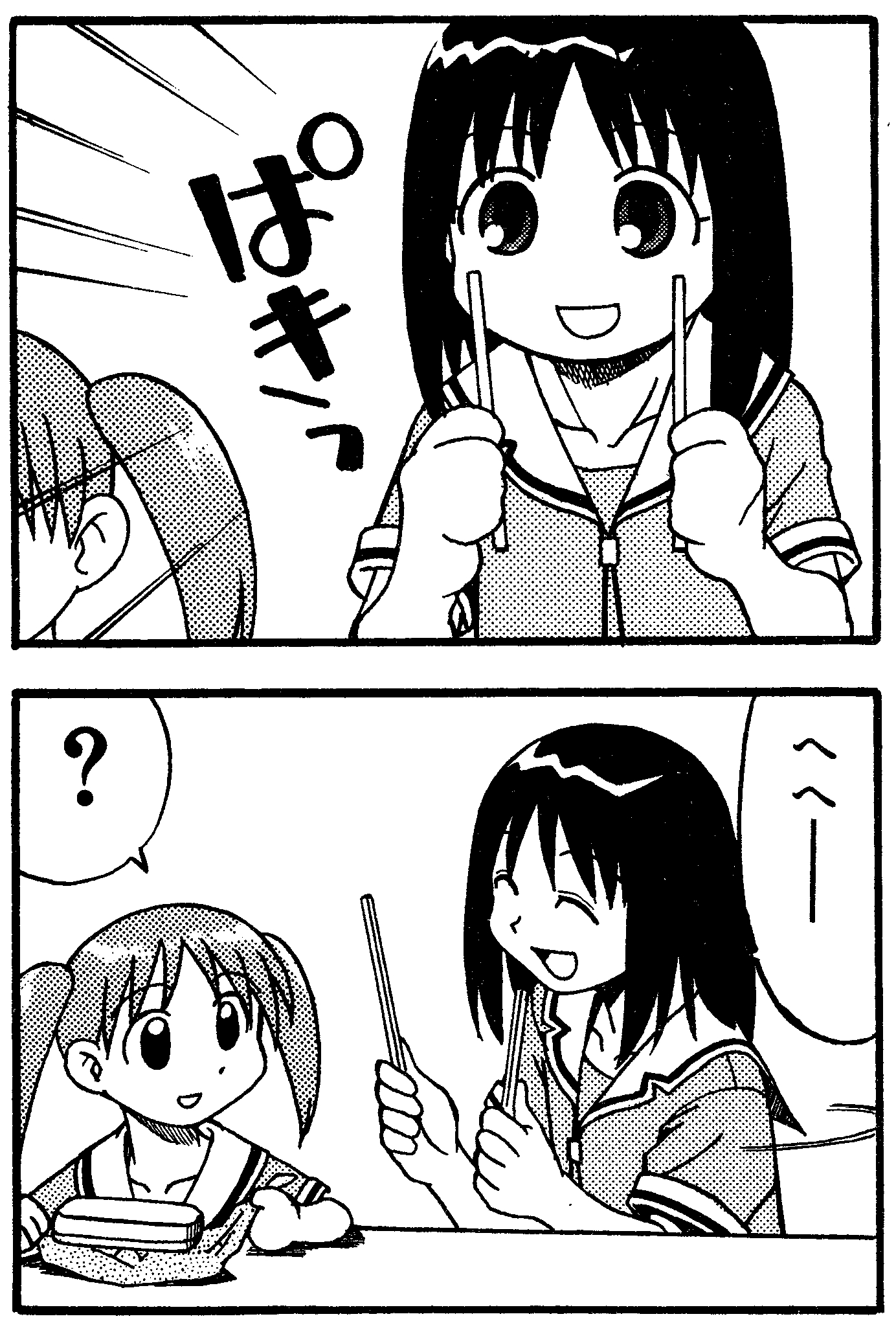

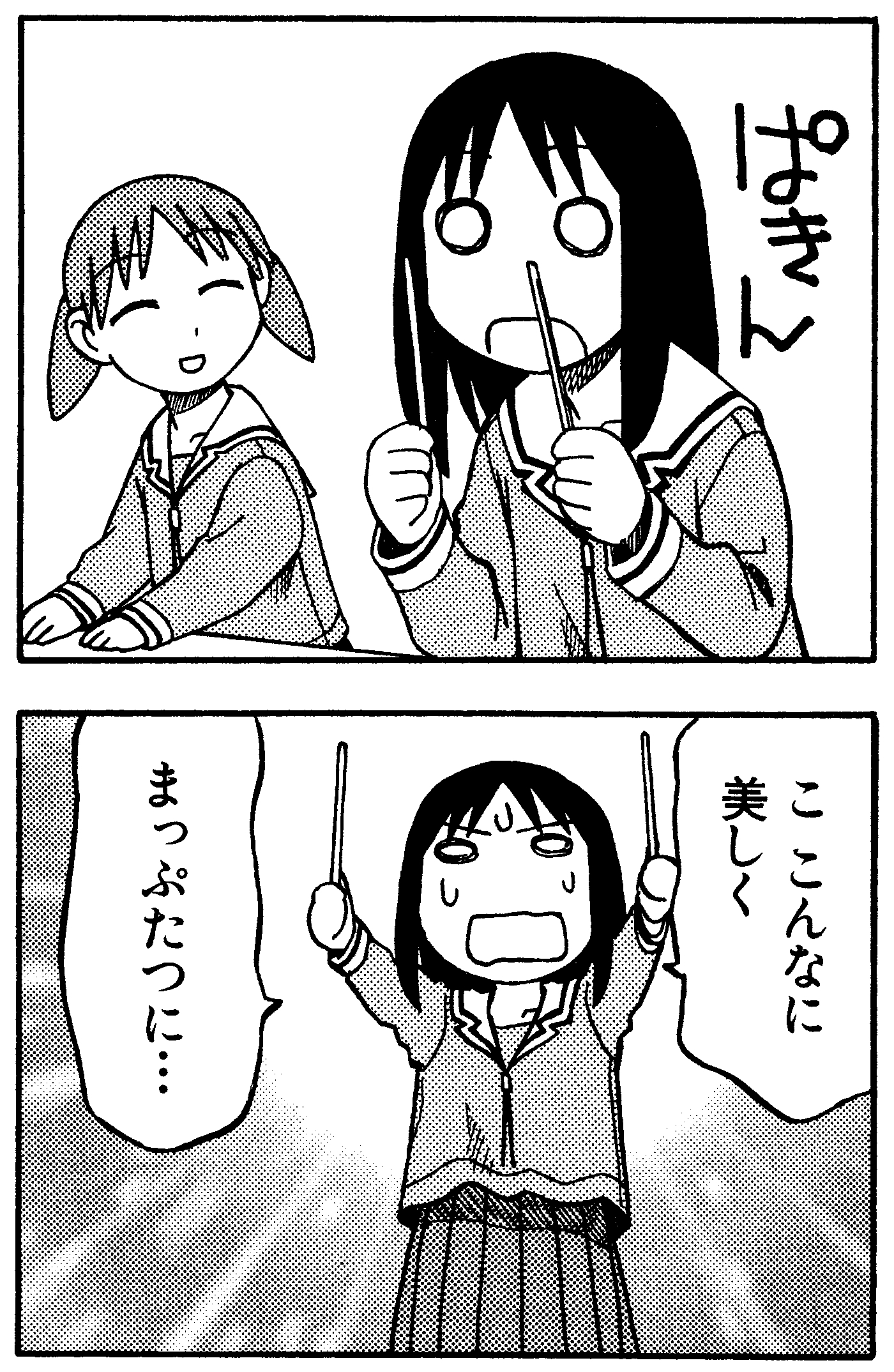

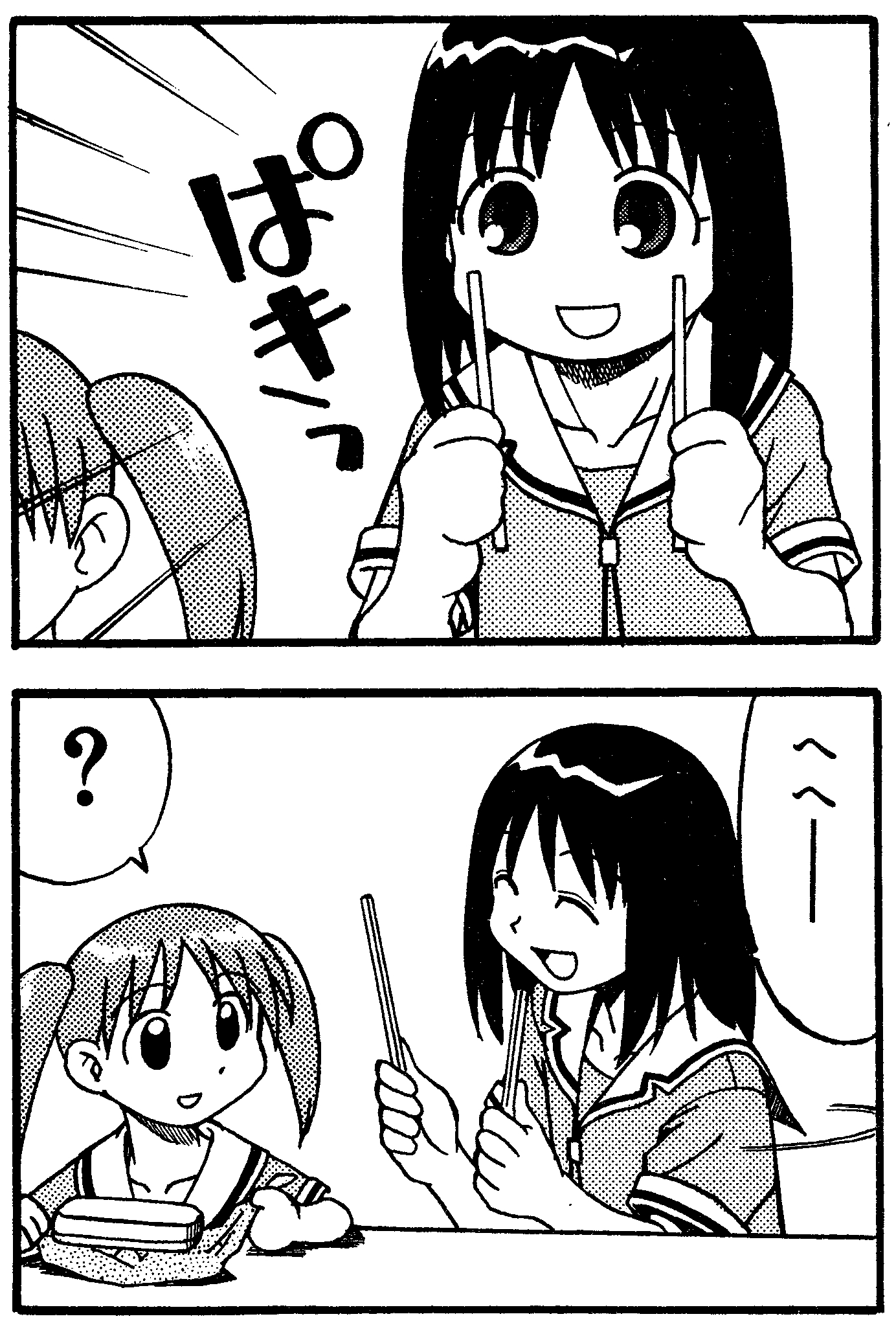

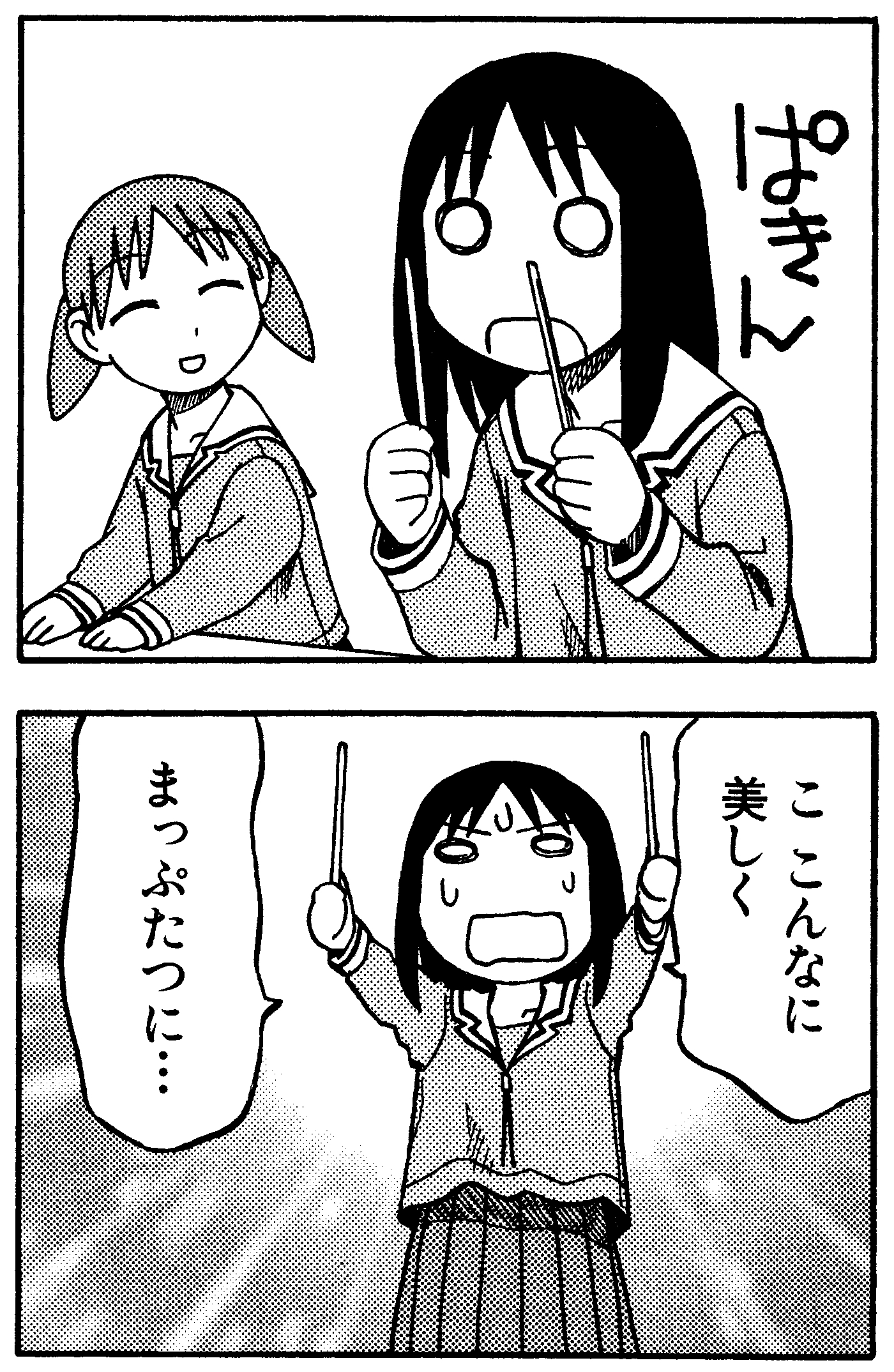

また、榊が猫を通して成長して行く姿が詳細に描かれる一方、大阪の成長は割り箸によって象徴された。割り箸の割り方が大阪の成長を表しているというバカバカしさも、ちよに教えられたおかげだった。その後、ちよはみんなの大学受験合格を祈って、割り箸を割り続ける。大阪とちよを並べての比較もできるだろう。

1巻46頁

1巻46頁  4巻128頁

4巻128頁

左図はたまたま上手く割り箸が割れたことに喜ぶ大阪であるが、以降、大阪の持つ割り箸は不恰好に割れた割り箸だけが描かれた。

右図は、ちよに、割り箸をきれいに割るやり方を教えられて感動する大阪である。

ちよのキャラクター性

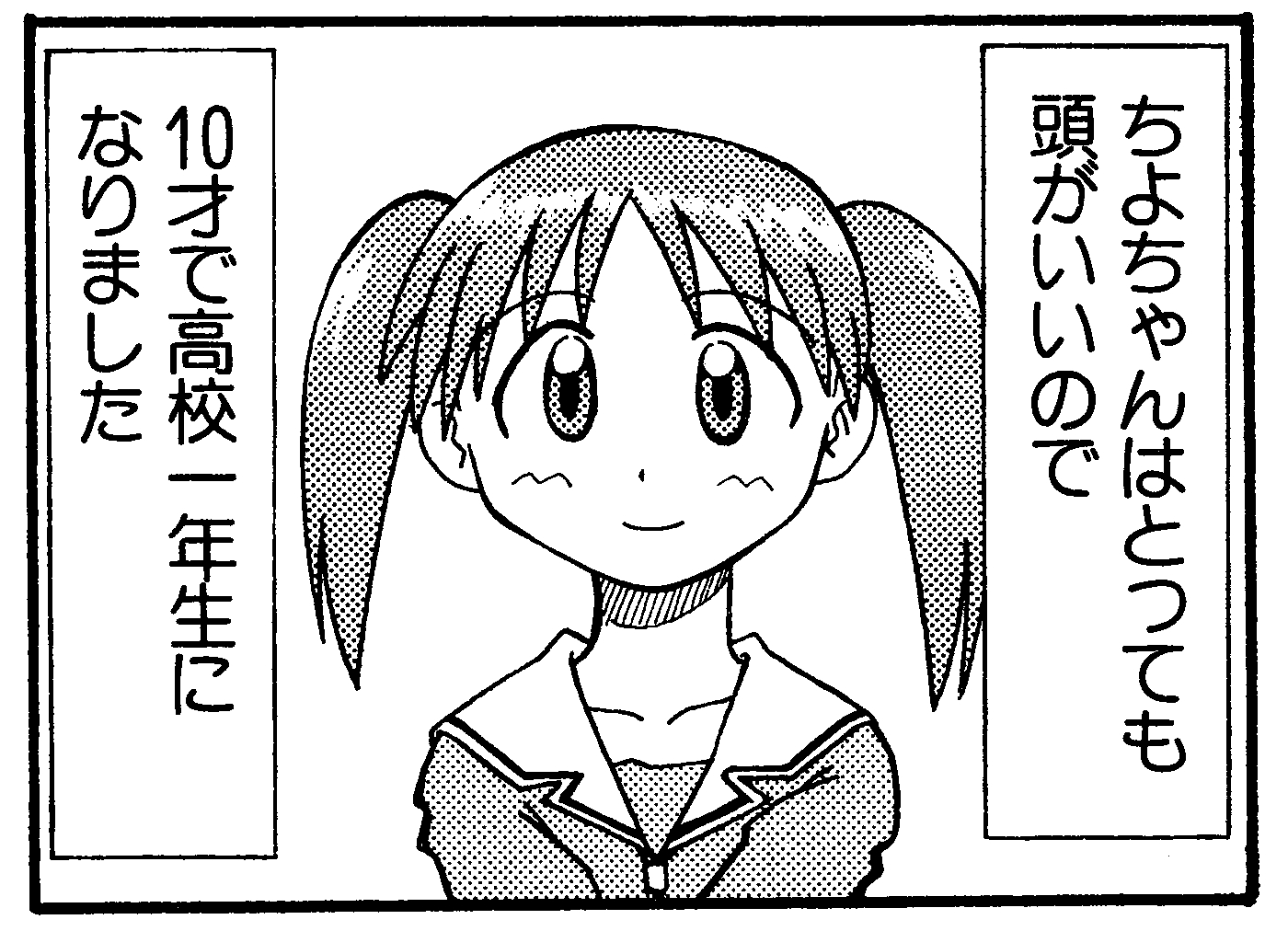

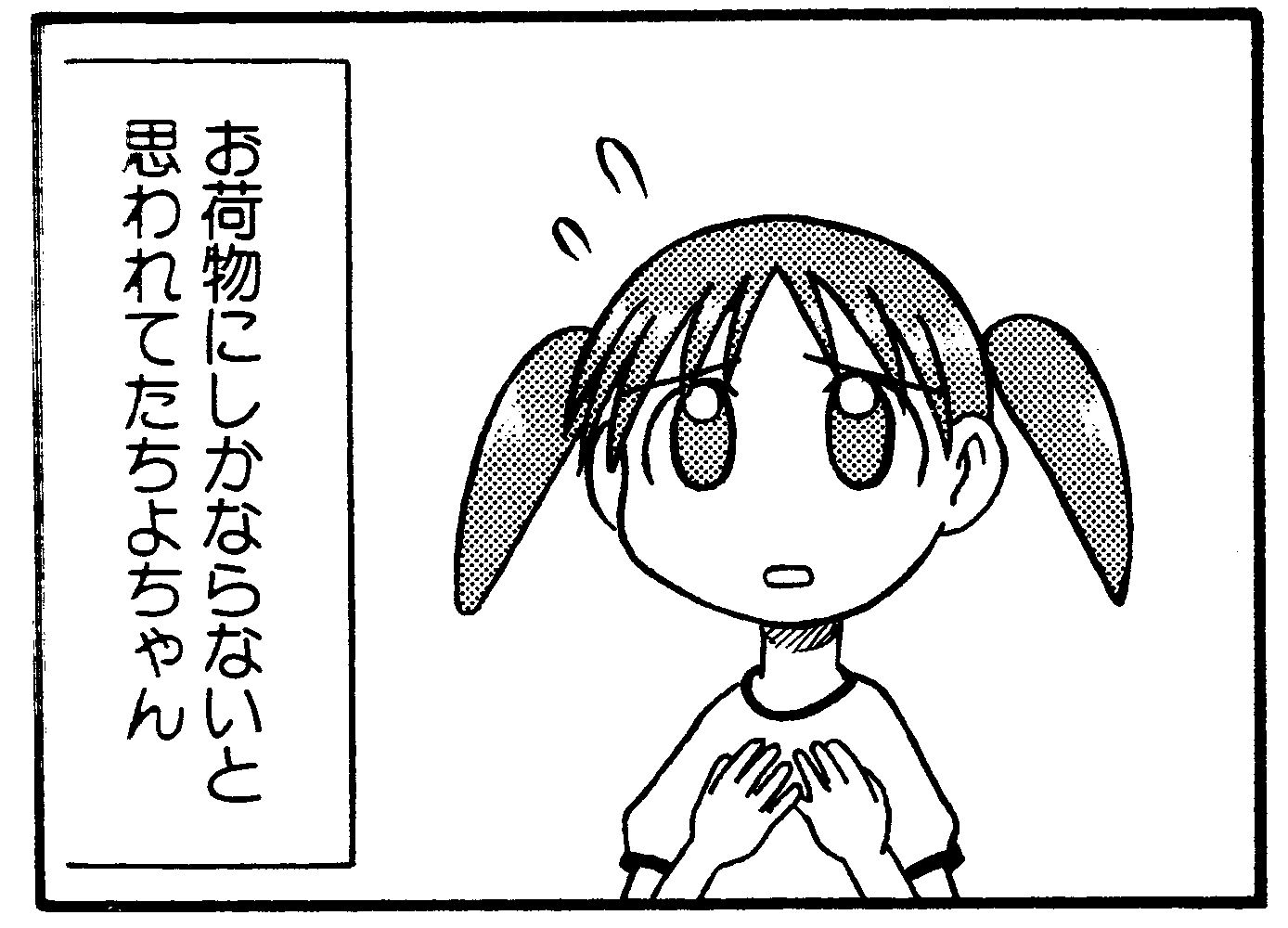

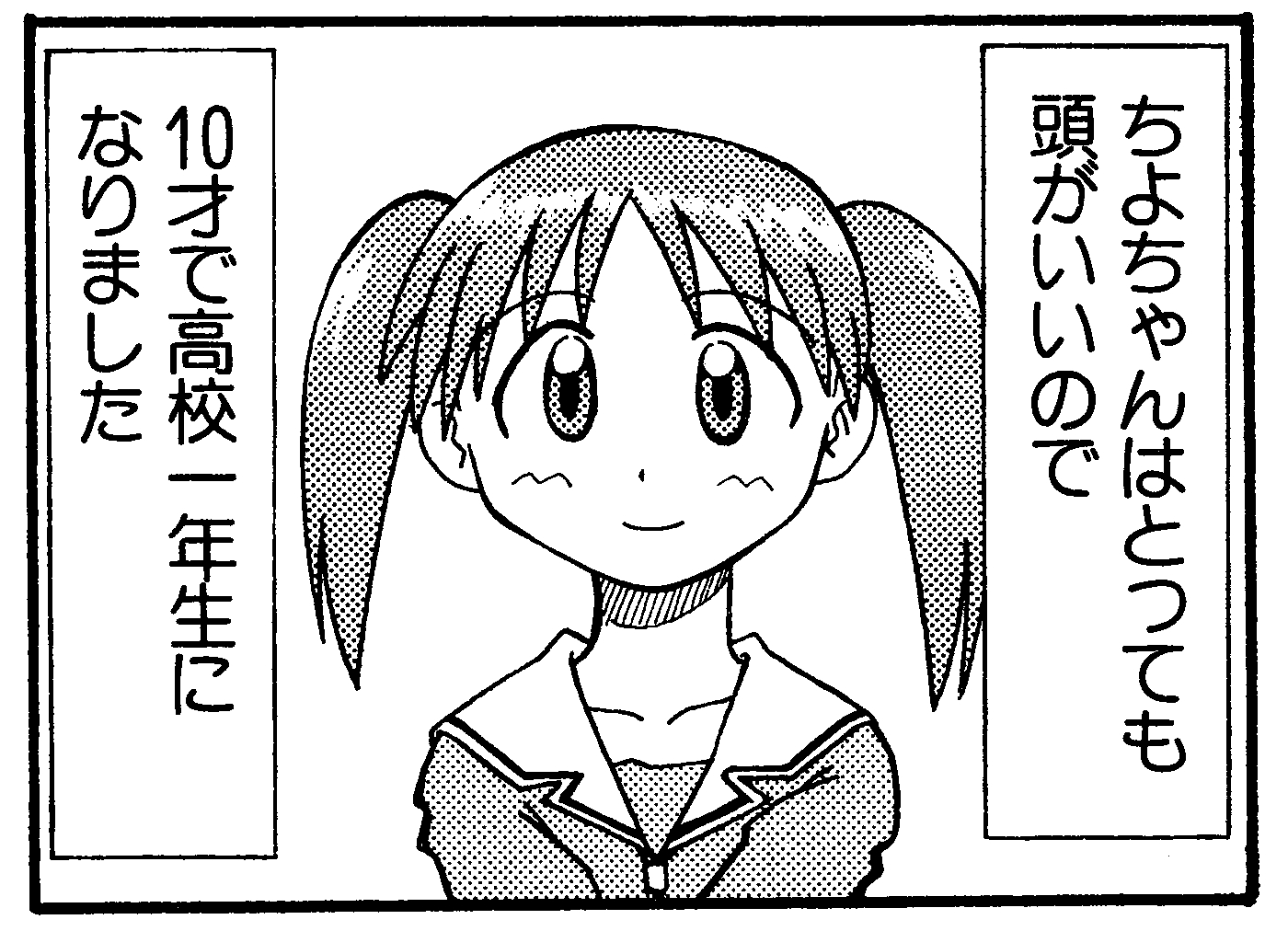

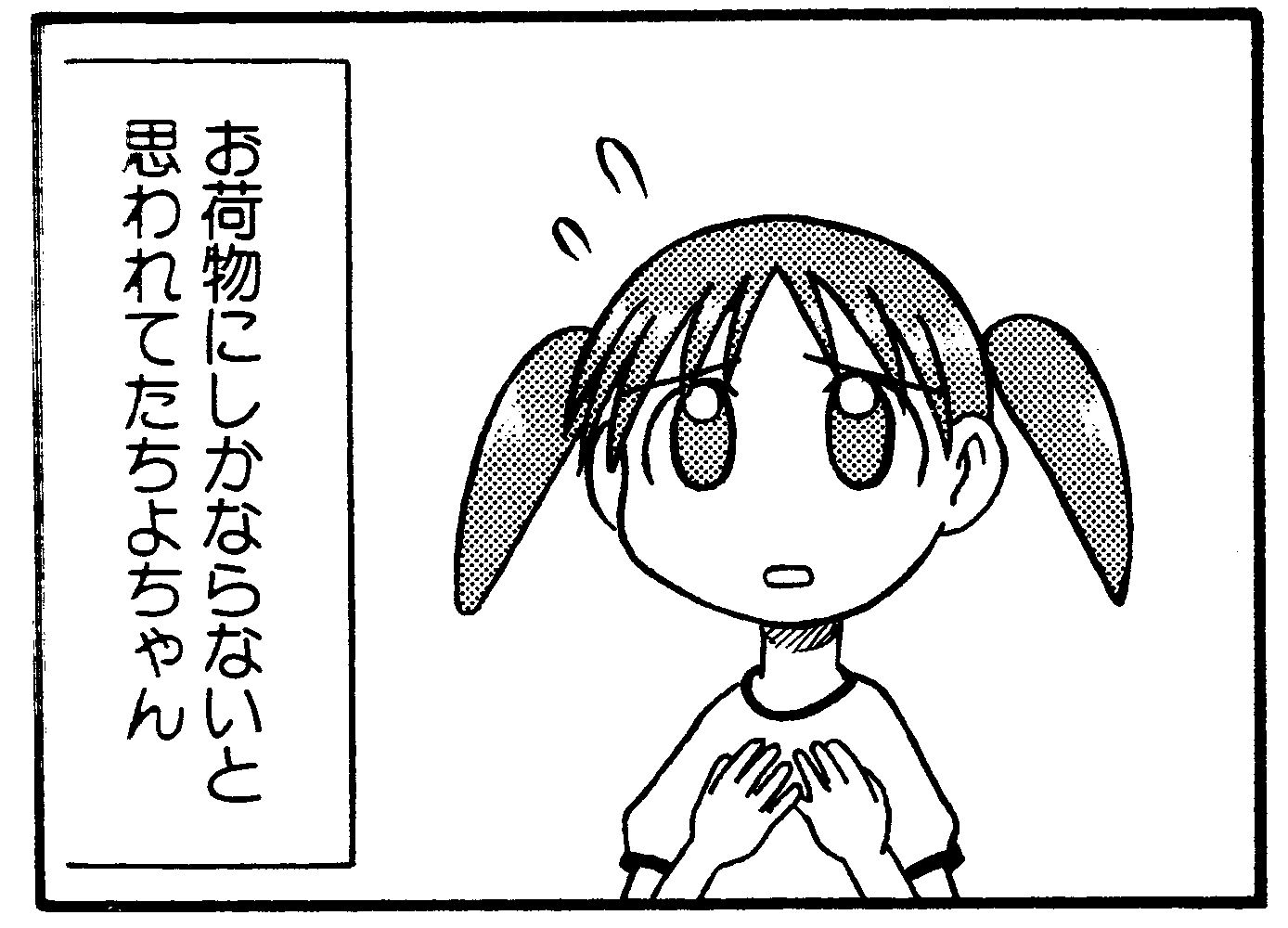

おそらく「大王」の中で、ある読者層に最も強烈に萌えを訴えかけるキャラクターが、ちよだろう。彼女は10歳で高校にまで飛び級した天才少女である。背は小さく、かわいらしい容貌の持ち主で、他のキャラクターからも、かわいいかわいいと言われ続ける。

高校生でありながら、明らかにいたいけな小学生の彼女の特徴は、ネタとして作品世界に溶け込んでいく。「萌え」から受ける読者側の印象が多様なように、劇中のキャラクターもちよの振る舞いに多様な反応を示した。

大阪とバイトをする挿話では店長にその姿を同情されたり、小学生時代の友達と映画を観に行く挿話では、同じ背格好の少女たちが「小学生一枚」と言って券を買っていくのに、ちよだけが「高校生一枚」と買っていくことに店員が「?」となったり。榊の巨乳ネタ同様に、見た目のキャラクター性から想起されるネタが繰り広げられていく。そして、やはり榊同様、物語の進行に伴ってに外見に関わるネタは減っていき、仲間と関わるネタの中における彼女の言動が重要視されていくことになる。

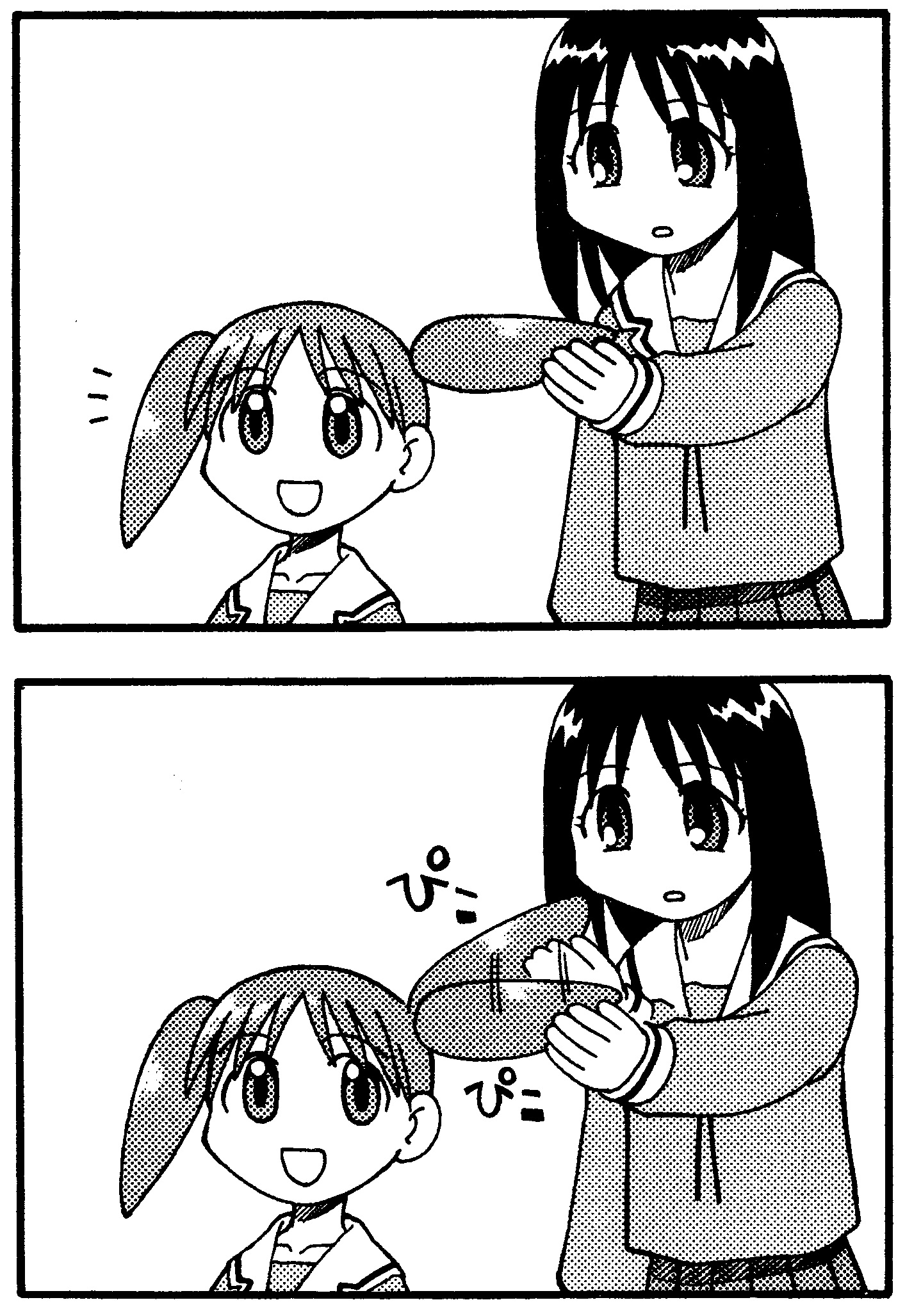

ちよの容姿に関するネタは、大阪による髪型いじりに特化していく。

キャラクターにとって髪型も服装と共に重要な一部である。スネオしかり、悟空しかり……。「大王」の各キャラクターも例外ではなく、髪型によって彼等を分類する評論もある。

萌え理論Blog「キャラデザにおける髪の法則(http://d.hatena.ne.jp/sirouto2/20060218/p3)」(※長らく更新は停止しているが、2025年3月現在も記事は閲覧できる)では、アニメ版「あずまんが大王」を元に髪型から類推されるキャラクターの設定を述べている。

「髪の長さ

ちよ<かおりん<神楽<智<大阪<みなも<ゆかり<暦<榊(漫画版の最初で少し確認しただけなので、厳密ではない)

ちよとかおりんは純粋無垢な世界にいる。

神楽と智は活発でさわやかな世界にいる。

大阪は特殊な存在で対になる者がいない。

みなもとゆかりは、大人達の世界にいる。

暦と榊は、ふつうの女子達の世界にいる。」

このような強引な語り口は、キャラクターの見た目の変化を単純化するきらいがあり、個人的に賛成できないけれども、「大王」のキャラクターをキャラとして語るならば、十分に興味深い指摘だ。ただし、キャラクターとして語るのであれば、髪形(だけでなく他の何か記号的な物)の形状だけでもって設定を分析するのは危険である。何故なら、作者は気まぐれにキャラクターの髪型に代表される設定を変えてしまうかもしれないからだ。

キャラクターは物語の展開を人生のごとく経験値として成長していく。対してキャラは、設定を引いたり足したりすることによって変化していく。キャラとキャラクターの違いの一つをこのように定義出来るならば、ちよにとってのキャラとキャラクターは何だろうか。

1巻15頁

1巻15頁

↑初期のちよ

1巻122頁

1巻122頁

↑連載半年後のちよ

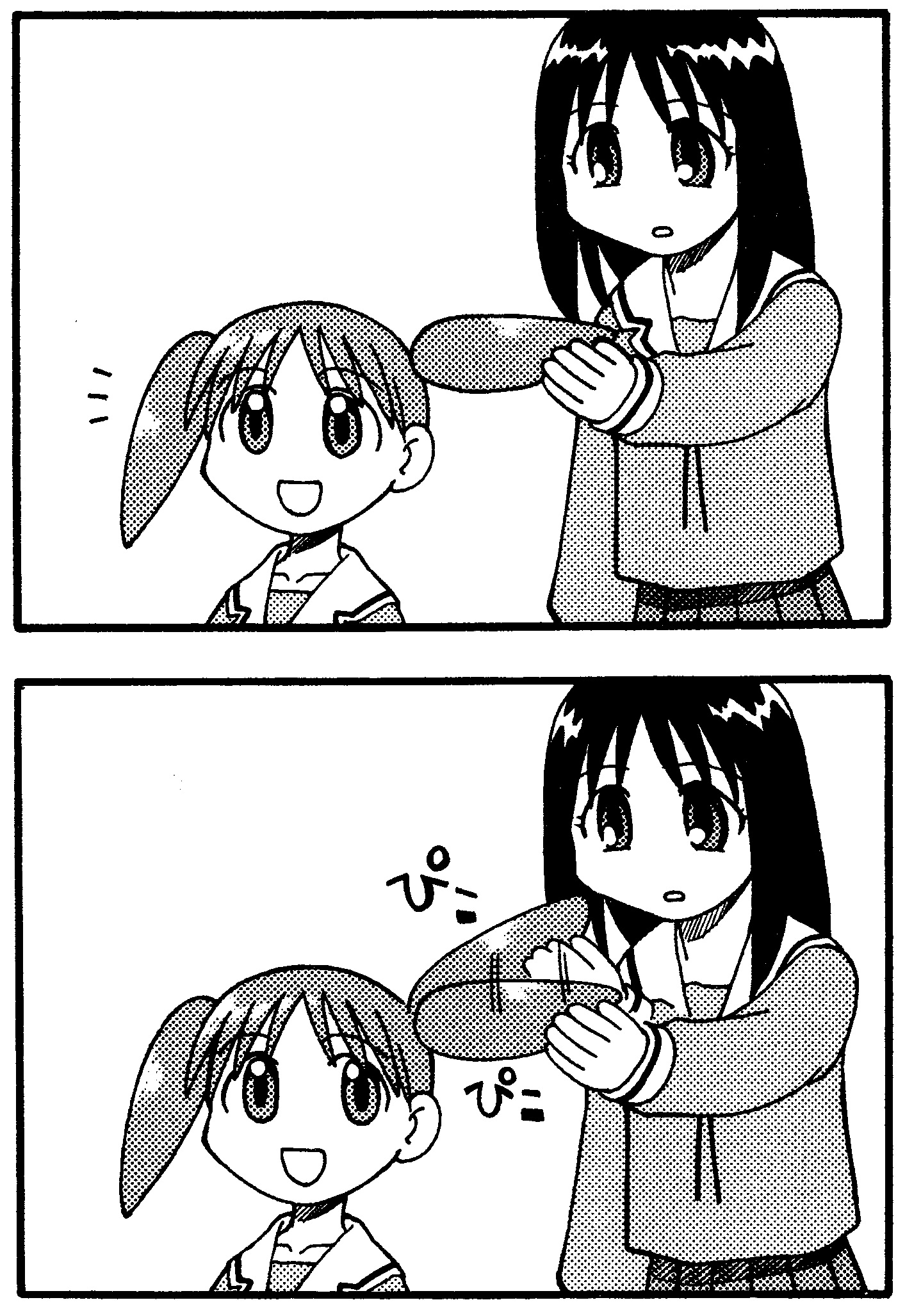

ちよの髪型であろう。頭の横(三年生になってから後ろに変えた)に束ねた髪の毛・ツインテールは、大阪の夢の世界では着脱可能な道具である。大阪にそのような認識をされる前後(下図『確認』参照)から、ちよのツインテールの形状が、それまでかろうじてあった髪の毛の質感や印象を完全に捨て去ってしまったことからも、そこが足し引き可能な、ちよにとってはあってもなくてもどちらでも構わない要素のひとつと推測できる。夢の世界では、ちよのツインテールは空を飛ぶための推進力を備えており、それが無ければ飛べないどころか人形然と動かなくなってしまう。あるいは、ちよがともにからかわれた時に髪をほどく話があり、ちよの髪が意外と長いことがわかる。大阪と同じくらいの長さだ。髪型理論で考えると、実はちよと大阪は似たもの同士で対になっていたのである。

『確認』より 1巻128頁

『確認』より 1巻128頁

3巻44頁 髪をほどいたちよの髪の長さは大阪と同じくらい

3巻44頁 髪をほどいたちよの髪の長さは大阪と同じくらい

3巻91頁 実は同じ髪の長さだった大阪とちよ。二人のボケの一例

3巻91頁 実は同じ髪の長さだった大阪とちよ。二人のボケの一例

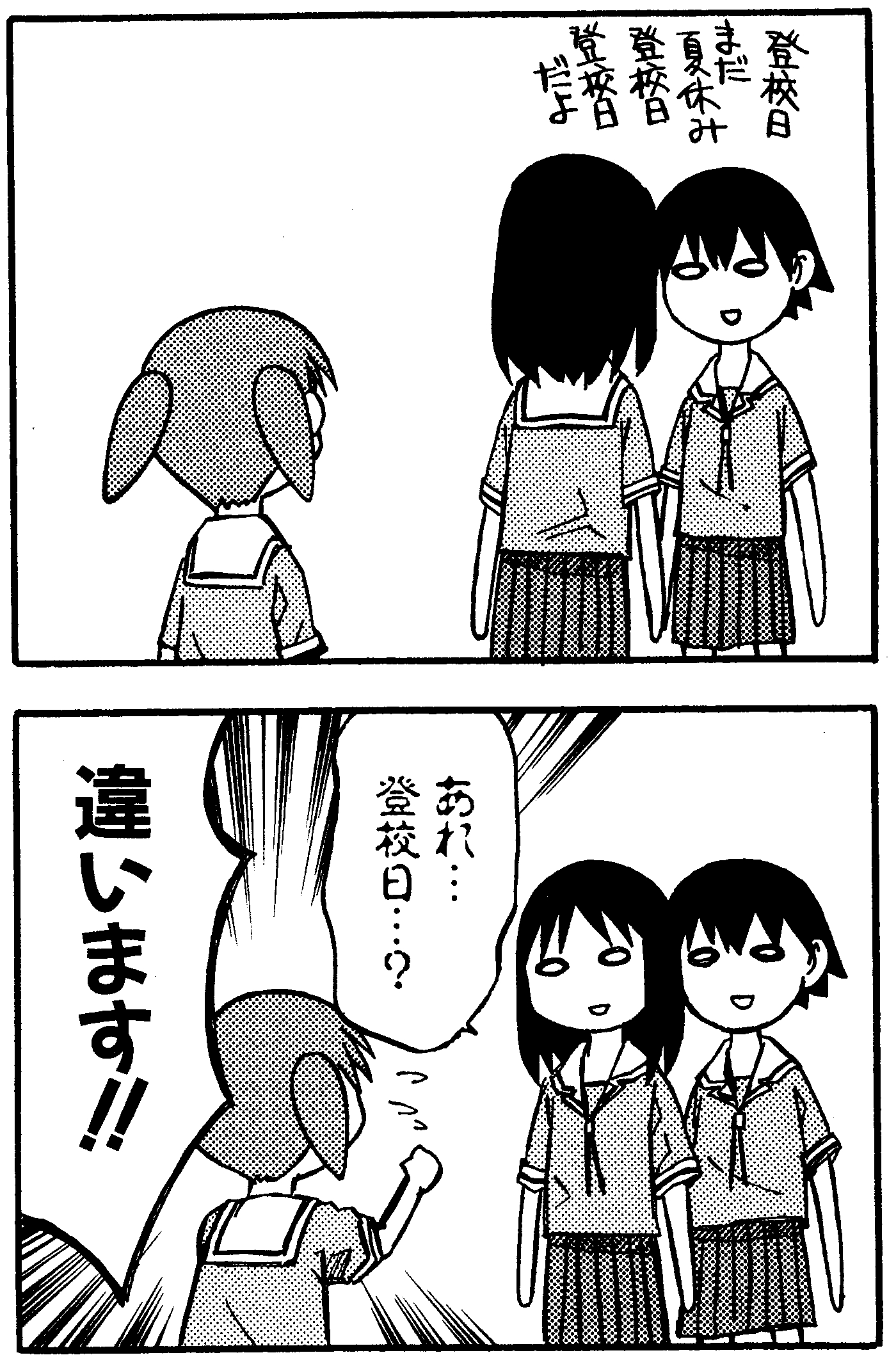

大阪は一学年時、ともと対になっていた。二学年時に神楽がクラス替えで加入したことで、ともは神楽と対に近い関係に移行する。厳密には、ともはよみとは小学生からいつも同じクラスの腐れ縁でもあり、もともと多くのキャラクターと対比できる万能な設定を有されている(他には、スタイルの優劣で榊と対になり、テストの成績でちよと対になる)。そんなともが他のキャラクターとおおいに異なった変化を見せたのが髪型だった。

ちよの変化ととも変化。ちよは10歳から12歳という年齢もあって劇中で最も背が伸びるし、三年生からツインテールを横から後頭部に移した。

ともは、もともと短髪だったのを少しずつ伸ばし始め、二年生で大阪ほどの長さになる。神楽も短髪で後姿がともと似ていることによる描き分けかもしれないが、外ハネの髪型は維持しつつ、三年生になって一年生の時よりも少し短い髪型にバッサリと切り落とした。それによって後姿が神楽と似てしまうものの、見分けられる程度の描き分けがなされていると思うが、これは何度も読んだからだろうか。正直言うと、初めて読んだ時は、どのキャラクターが誰なのかいまいちわからなかった覚えがある。背丈や髪型で区別していたと思うが、似た程度の髪形であるともと神楽とかおりんの三人については、時々混乱したこともあり、単に読みなれただけなのかもしれない。

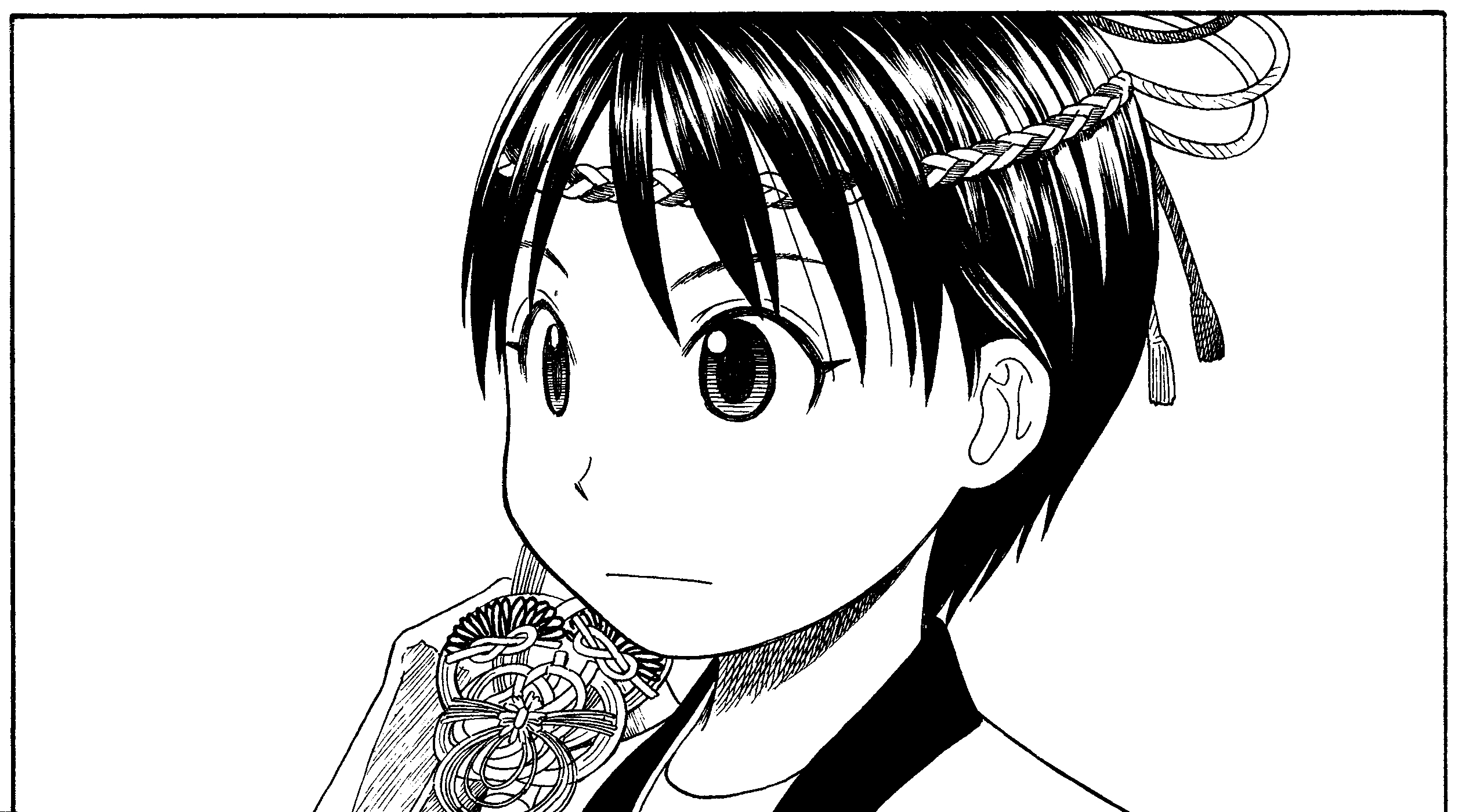

さてしかし、髪形の変化で一番注目すべきは、各キャラクターについてではなく、作品全体において起きた事態である。単行本二巻から三巻で明確に見ることができるその変化は、描く速度を重視した結果かもしれないが、キャラクターのどの部分を単純化し、どの部分を細かく描いていくのか、作者のキャラクター観がうかがえると思われる。

2巻146頁

2巻146頁  3巻41頁 髪の毛の質感が物語前半と後半で変わる

3巻41頁 髪の毛の質感が物語前半と後半で変わる

ご覧のとおり髪の毛のつやを表現する白い線や波・ハイライトが消えたのである。これは例外なく、どのキャラクターにも降りかかった事態である。深い意味はないだろうが、ちょっとうがった見方をしてみると、仮に描く手間を省いたとした場合、作者がキャラクターにとっての髪の毛をパーツのようなものとみなしているらしいことがうかがえはしないだろうか。

これは、後に「よつばと」で全く逆の現象が生じているので、「大王」の髪の変化の前に、まずは「よつばと」で起きた髪の毛の変化を追ってみたい。それにより、作者にとってのキャラクター観が立体的になってくるだろう。

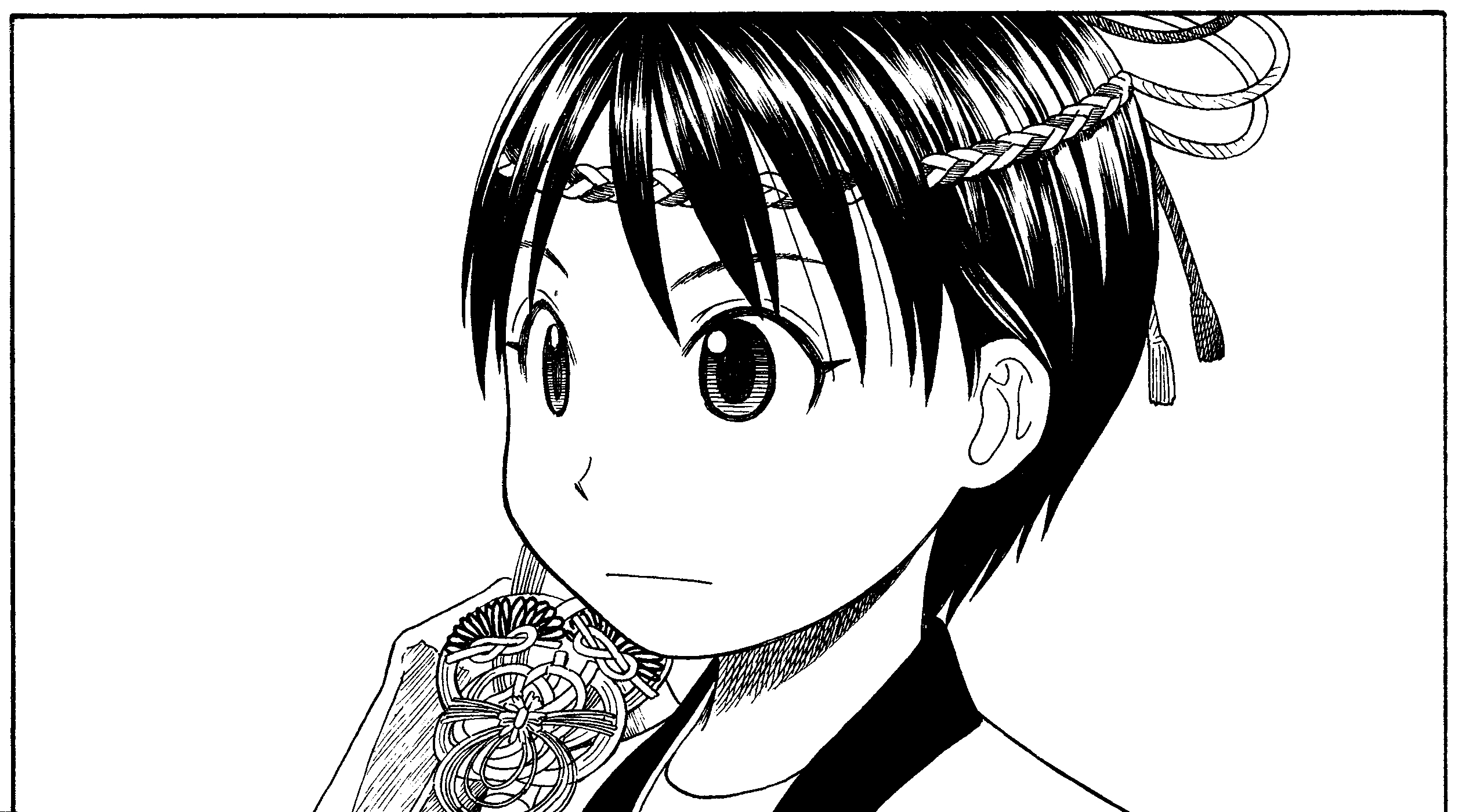

「よつばと」世界の髪の毛の変化(※この節は、当サイトの「あずまきよひこ「よつばと!」第8巻 よつばとハードボイルド」(https://shira-yawa.sakura.ne.jp/kansou/yotsuba-8.html)を元にした内容である)

「よつばと」の背景は巻を重ねるにしたがって精緻に描かれているようになっているが、背景だけではなくキャラクターの描写にもそれは及んでいる。主人公のよつばの隣家・綾瀬家に暮らす三姉妹の長女・あさぎと次女・風香の服装を「大王」よりも一層写実的に描写することで、女性性が強調される結果となっている(特に胸のふくらみがわかりやすい)。本来キャラクターの表情に焦点を集めるべき場面において、体つきをはっきりと描くがために、現実の話、男性が胸を強調した格好を身に付けた女性に対して、視線のやり場に困る(女性なら、股間を強調する格好をした男性に視線のやり場に困る、みたいな。)というような状態が、「よつばと」世界ではしばしば見受けられる。特に風香の描写において。だから「よつばと」を、少女よつばのほのぼのした日常に癒されるという読み方がある一方で、風香のほのかな色気に目が惹かれてしまうのも事実であるが、それは私が単にそういう嗜好で作品をよんでいるだからだろうか……。

キャラクターの描写に費やされる線が増えるとは、すなわち、情報量が増えるということである。線の多少による情報操作が背景を緻密にしていったとするならば、背景に読み取って欲しい情報がたくさんあるのか、背景から浮かび上がるキャラクターに注目して欲しいのか……。「大王」からの流れでキャラクターの表情は全体的に記号的でありマンガ的だ。ここだけは一貫している。けれども服装だけでなく髪の毛という、キャラクターを特定する上で欠かせない要素にまで作者は手を付けた。

引用図。上が二巻のみうら、下が八巻のみうら。髪の毛の描写の違いが一目瞭然。目のトーンも横線に変化。

上は黒く塗られた頭に白い線がいくつか入る。これが髪のつやであり立体感の一端を担っている。あくまで丸みを視覚的に表現するための白い線でしかない。だから各キャラクターによる差異はあまり目立っていない。一、二巻と七、八巻のキャラクターを並べると、しかしその違いが明瞭になった。記号的な白い線が、場面や照明の具合などを考慮し、さらに、おそらくホワイトみたいな白い筆で塗っていたと思しき髪のハイライトが、線の集合によって塗りつぶされる傾向があり、より立体的に描写されるようになった。線の増加はトーンの排除の意味もあって、陰影にベタっと貼られたような影が線によってほぼ均一に細かく引かれるようになり、目の中に貼られていたトーンも線に替えられ、とにかく線が増えたのである。

さらにモノローグの排除である。

もともとモノローグや心理状態・いわゆる心の声を表すフキダシといった、今キャラクターが考えていること・他のキャラクターには伝えられない言葉は少なかったけれども、初期に少しだけあったモノローグのような言葉が完全に無くなった。もちろん今後の展開で出てくるかもしれないが、そうなったらなったでまた情報の変化を観察すべきだろう。ようするに、線による情報が増えた代わりに、キャラクターの内心の言葉が激減したわけである。

情報といっても文字の情報が読者に与える影響は絵の比ではない。どんなに下手くそな絵でも、よつばが「ネコだ」と言えばネコである。しかし、よつばが博識なはずがなく、よつばの見たものが描かれたとしても、これは何々という説明書きも台詞も入らない。全ては絵そのものが、ただ描かれるしかない。よつばが今いる場所、今感じている環境を緻密に描写することで、よつばの反応が促される。モノローグを消して言葉を現実の声だけにできるだけ絞り、感情を排した描写に限定していく。「大王」ではよく見られた・コメディっぽい演出だった手の省略も「よつばと」では初期に少し描かれただけである。

4巻56頁 手の指が極端にデフォルメされている。「よつばと」でも連載当初に少しだけ見られた。

4巻56頁 手の指が極端にデフォルメされている。「よつばと」でも連載当初に少しだけ見られた。

「大王」で起きた髪の描写の変化は、「よつばと」で作者がより写実的な背景の描写を求める心理と連動して、キャラクターをどれだけ写実的に描くことが出来るのか、という実験のような気がしないでもない。いずれにしろ、どちらにも共通したキャラクターの造形・最低限必要なパーツとしてのキャラの顔・表情が想定できるのではないか。

作者にとってキャラクターを成立させる要素には、萌えとして一般的に定義されている髪型や服装といった要素が含まれていないのである。おそらくそれは「よつばと」のキャラクターの目の描写まで変化していることから、表情の一部さえそうなのかもしれない。「よつばと」で唯一のマンガ的キャラとしての存在たるよつばでさえ、髪の毛と目の描写は緻密になっているのだから、キャラクターを成立させる描写というものは、実にささやかで簡略化された絵で十分なのだろうか。少なくとも絵の変化を追う限りでは、作者からそんなキャラクター観を感じることが出来る。

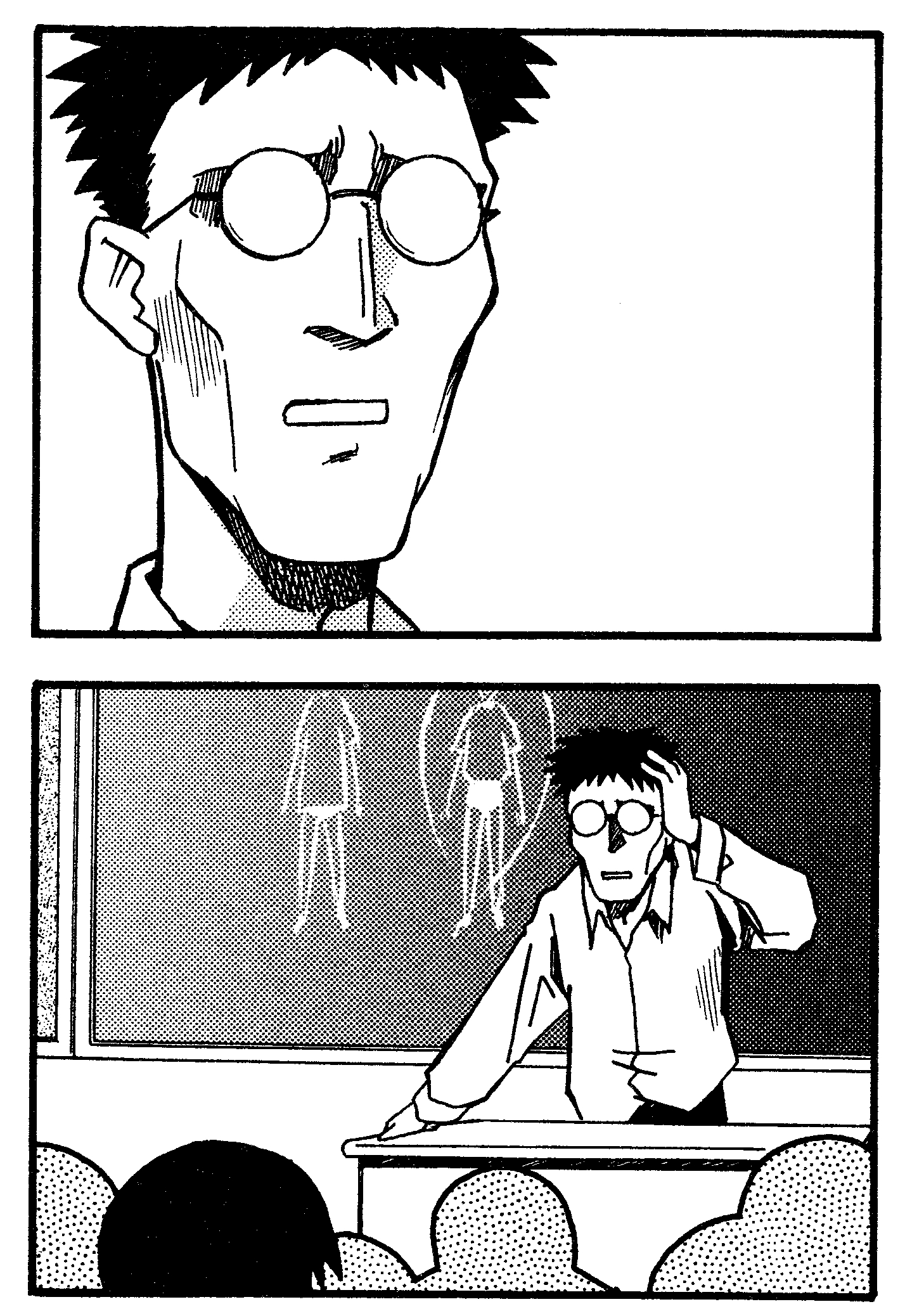

キャラクターは何故動くのか

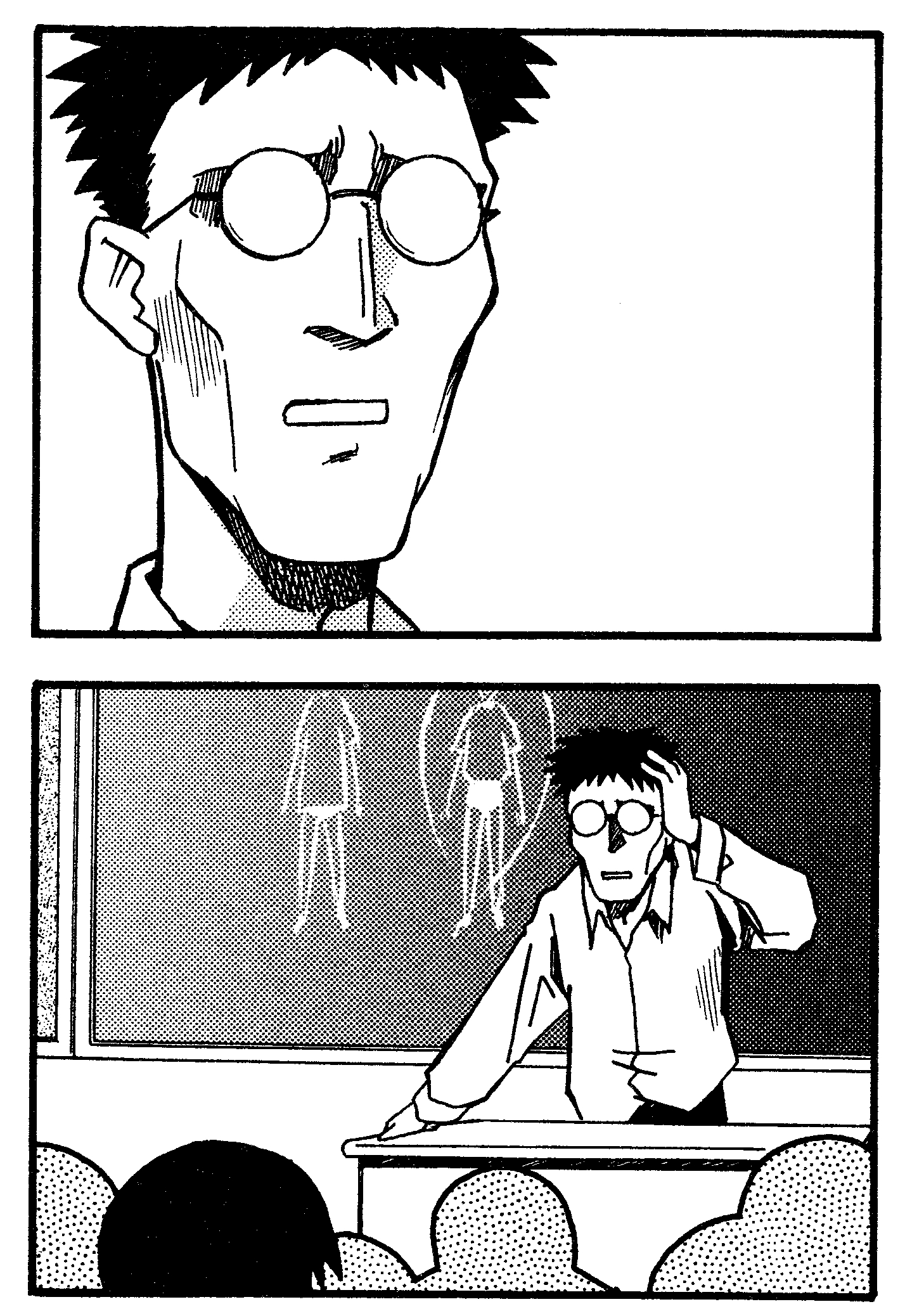

「ユリイカ」2006年1月号に掲載されているあずまきよひこのインタビュー(聞き手は「テヅカ・イズ・デッド」の著者・伊藤剛)から、作者が作品に込めた思いがいろいろと読み取れるけれども、ストーリーよりもキャラクターに重きを置いている点が実際に作品に表現されていた。特に「萌え」表現に関連する絵柄や演出を避けようとしたした結果生じたキャラクターの変化は前節で指摘したとおりである。

では、そもそもキャラクターを物語の軸に据えるとはどういうことなのだろうか。

漫画家のインタビュー記事をいろいろ読んでみると、物語の創作方法について聞かれたときに、しばしば「キャラクターが勝手に動いてくれる」というような発言を目にすることがある作者自身でも制御出来ないキャラクターというものについての手がかりが、連合赤軍の軌跡を淡々と描く山本直樹「レッド」からうかがうことができる。

「レッド」は連合赤軍事件に関わった人々の手記や本を下敷きにした物語である。キャラクターの名前こそ違うが、どの名前のキャラクターが事件の誰に当たるのか、という比較が、事件を知るものには容易に出来てしまう点で、極めてノンフィクション色の強い作風でもある。

マンガである以上キャラクターは描かれなければならないので、実在した彼等とそっくりに描くというわけにはいかないが、作者の個性とモデルの特徴を踏まえたキャラクターが創造されている。こうした事実に基づく作品において、キャラクターはどのような存在だろうか。山本直樹は、作家・桐野夏生との対談でこう語っている。

「本音を言うと、そのまんま描きたいんですよね。もちろんわからないところは想像で補うしかないし、筆がすべるというか、キャラクターが勝手に動いて何かしゃべり出しちゃうときは、そのまんましゃべらせておくというようなことはありますけれども。」(文藝春秋「文学界」2008年10月号所収)

モデルがいるにもかかわらずキャラクターが勝手に動くのである。「レッド」を語る上で無視できない要素が、死のナンバリングだが、これはモデルになったキャラクターに死ぬ順番を示す丸数字が常にラベリングされている描写を指す。つまり、事件を知らない読者にとっても、このキャラクターがどの順番で死ぬのかということがあらかじめ知らされているわけだ。また、劇中では頻繁にキャラクターのその後・逮捕されるまであと何日というようなテロップが差し込まれ、キャラクターの引き際・末路が読者に嫌でも意識される構成になっている。事実に基づきながらも、ひょっとしたら少しは作者の創作があるんじゃないか、という疑念を寄せ付けないはずだ。にもかかわらず、キャラクターが作者の意想外の言動をとる。これはどう考えたらいいのだろうか。

「大王」を単なる萌えマンガと捉えるならば、読者にそれを感じさせる描写が施されているということだ。絵柄は当然のこととして、性格等の設定も重要だろう。萌えの感じ方に個人差はあるけれども、多くの読者に応えてくれる要素があることは想像できるはずだ。記号的ともデータベース的とも言い換えられる萌え要素をキャラクターに仕込んでおいたとしても、物語の進行にしたがって、キャラクターは萌え設定に縛られない言動を勝手に始めるのではないだろうか。

萌え設定と実在の人物に基づく設定。これを分け隔てているものは何か。何もないんじゃないか? キャラクターを創造する上で萌えに限らず何らかの設定が考えられるのは当たり前の話だし、ある読者層をにらんだ設定が考えられるのは萌えに限らないし、マンガだけの話でもない。あらゆる物語に登場するキャラクターには、何らかの設定が、キャラクターの個性・特徴として備えられる。どれほど完成された設定だとしても・つまり「レッド」のようにキャラクターを丸数字などでガチガチに拘束しても、彼等は作者の手を離れて、勝手に動こうとする存在なのではないか。

こう考えると、山本直樹の発言もなんとなくわかってくる。コマの中にキャラクターを描き続けていく過程で、彼等は作品世界で生きた存在になる。それがキャラクターの作品上でのリアリティの礎となり、ストーリーと絡み合って物語を動かしていく。作者が制御できるのは、せいぜいストーリーなのかもしれない。とすれば、「大王」が萌えから抜け出そうとしたのは必然、物語を進めれば、それは自然と成し得ることだったのだ。自然と物語の時間を進めるだけで十分にキャラクターは当初の設定から解放されるのである。

だが、あずまきよひこは、萌えだけでなく、そのストーリーでさえ作品にとっては足枷でしかないと認識していた。

2 排除されていくストーリー

時間だけが流れる

好きに行動するキャラクターを制御するストーリーが次の問題になる。「大王」では連載期間に合わせてキャラクターが生きる時間を進めた。高校3年間を描いた「大王」は、まさに連載を3年で終える。作品世界の中で、彼女たちは入学から卒業までを体験するのである。ここにはストーリーがあるだろうか。

3年間の軌跡が彼女の日常に横たわっている。どんなに退屈で無為な日々であろうと、「退屈で無為」というストーリーが積み重なっている。まして学生生活には様々なイベントが定期的にやってくる。彼女たちもその流れに逆らうことはない。だがそれは、空想の出来事ではない。誰もが経験した・経験するだろう学園生活の一部である。

この作品のストーリーのひとつの特徴として挙げられる恋愛要素の排除(そもそも男子生徒がほとんど登場しない)は、劇的な・あまりに作られた劇的を感じさせないための、むしろ当然の選択にしか過ぎないのである。萌え作品ゆえの恋愛の排除というならば、それは大きな見当違いと私は思う。異性との関わりは恋愛への発展を読者に期待させるだけではなく、日常からの逸脱・ストーリーの始まりでもあるからだ。

「大王」における恋愛要素というならば、榊に憧れ続けるかおりということになろうか(あるいは男性キャラクターとして木村がいるけれども、彼は変態キャラの設定を最後まで捨てずに持ち続け、既婚者であることによって、教師―生徒という関係性を、変態―気味悪がる人々という関係に転換した。恋愛とか青春ストーリーへの期待をはじめから抱きようがない状態に置いている)。けれども、榊はかおりに対してのみならず、他の仲間に対しても一定の距離を保ち続けるために・彼女が距離を縮めようとするのは猫などの人間以外のかわいい物たちであって、他人との関係になんらドラマが生じないような設定が施されている。また、榊と親しくなるのは、彼女のかわいい物好き・猫大好きを理解した人々だけである。「かっこいい榊」に憧れ、惚れていたかおりは最後まで彼女を理解せず、彼女からも理解されることがなかった。

デジタルとアナログ

マンガのストーリーやキャラクターの動きはコマに分解されていく。どのコマを残しどのコマを捨てるか。マンガの製作過程で最も苦労すると言われるネーム作りであるが、「大王」は、様式が確立されている。一頁に四コママンガ2本が基本形だ。各話の扉等の例外はあるけれど、この基本が「大王」のストーリーのリズムを作っているのは間違いない。

これまで大して意識せずに1本の四コママンガをネタと述べてきたが、ここからはもう少し厳密に話を進めたいので、改めて言葉を定義付けてみたい(本当はこういうの嫌いなので、あくまでもこの本の中だけの定義として理解して欲しい)。

「ストーリー」は、プロットとかエピードの塊である。起承転結やらの話もこれに相当する。1本の四コママンガは1ネタあるいはネタと今までどおり述べていく。「大王」の場合はいくつかのネタが集まって1エピソードを作り、エピソードが集まって全体を見通したストーリーが出来上がる。榊を軸にすれば、榊とかみねこの話が各ネタとして描かれ、かみねこだけのネタを集めることで榊とかみねこのエピソードが出来上がり、他のエピソード(榊はかっこいいというネタ、榊とちよの交流ネタ)とさらに一緒にすることでストーリーが成立するといった感じ。

「キャラクター」は、キャラとキャラクターと前章から同様に使い分けていく。

作品世界とか書いてきたのが「世界観」。ストーリーとキャラクターが働くための基盤であり、作品を支える骨格である。現代物の作品の多くがこれをあまり考えずに作られるのは、描かれた時代・作品の発表時期の社会が世界観に反映されていることを前提にしているからで、読み手もそれを無意識裡に了解しているからだ。「大王」の世界観は厳密には連載時期(1999~2002年)に依拠している。

これら3要素があって「物語」となる。もうひとつここに「読者」という物語を発見する存在を付け加えてもいいんだが、話がややこしくなるので、大体こんな感じで捉えていただけれは幸いであるが、たいして深い意味はない。

さて、ネーム作りで肝要となるコマのつなげ方は、四コマの場合、基本的に四つのコマに集約される。もちろん1頁8コマ分で1つのエピソードを作ることもあれば、もっと長い頁数を費やしていく場合もあるわけだが、最初のとっかかりとして4の倍数のコマ数でエピソードを区切っていくことになるだろう。

どんなキャラクターの言動にも、あるいは風景の移り変わりにしても、時間の流れから逃れることは出来ない。複数のコマに分割するとは、まさに時間の分割に他ならない。

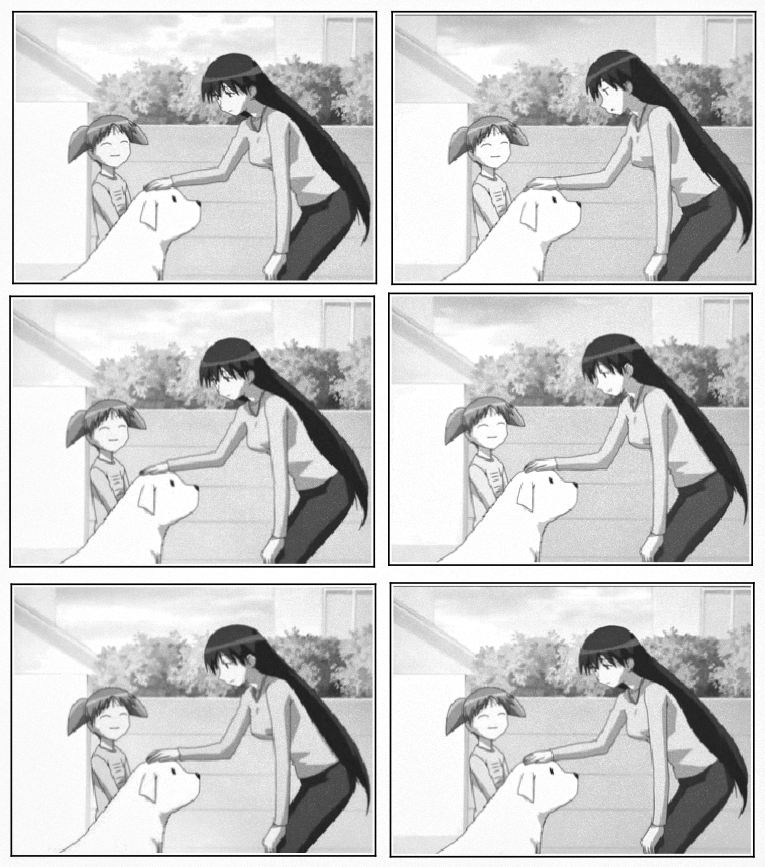

たとえば4秒間の出来事を4つのコマに分割した場合、各コマに費やされる時間は単純に1秒と想定できるわけだが、描き方によっては伸縮自在だろう。一コマ目で最初の3秒を描き、残るコマで1秒を描いたとしてもいいだろう。引用図の『なでなで』は、榊がちよの飼い犬・忠吉さんの頭をひたすらなで続けるだけの挿話である。一体どれだけの時間なで続けたのかは、背景の変化から推し量るしかないが、なで始めた時間から、ちよが話しかけるまでの時間が四分割されている。1コマに流れる時間は、なでなでという擬音から数秒程度だが、ネタを読む限り数十分とか1時間とかいう長さを考えられるだろう。四コマ全体で提示された時間は、全部で十数秒程度だし、読む時間も数秒で済んでしまう。つまり、このネタでは榊が犬の頭をなでているコマの間にあるはずの膨大な時間を読者が読解して埋めているというわけだ。

『なでなで』1巻98頁

『なでなで』1巻98頁

つまりこれは、世界観の時間がデジタル化していることを示している。

デジタル時計はアナログ時計と違って1分から2分の間は削除されている。1分間は時計を見る人々の感性によって適当に埋められるだろう。1分がたとえ1秒と2秒になったとしても、0.1秒以下の単位時間は削除される。どこまでも分解できたとして、埋められない時間は存在してしまうわけだ。厳密には、アナログ時計だって限界があるわけだから、あくまでたとえ話として受け取って欲しいのだが、マンガがアナログ化ではなくデジタル化された世界であることは、なんとなく理解していただけるのではないか。そして、デジタル空間とは、削除することによって成立する空間であるということだ。

もっと話を進めれば、ストーリーも世界観も、物語もデジタル化している。何かが削除されているのだ(もちろんマンガに限らない話なんだけど、本稿では「大王」を中心にしたマンガのあれこれ話ということで、マンガ限定に話を絞っていく)。コマの中では、フキダシや運動線によって時間を有するキャラクターの言動を捉えることができるけれども、次のコマに移行することで、どうしても間が生まれることになる。だが、読者の世界は当然アナログ世界であり、間を埋める思考が促されるのは当然だろう。マンガという二次元でありデジタルである世界を、読者は三次元とアナログに変換して理解しているのである。

2巻に『行間』というネタがある。キャラクターである水原暦(あだ名はよみ)が友達たちや先生に名前を呼ばれる、というだけのネタである。単行本でしか「大王」を読んだことのない私には、このネタの意味がわからなかった。よみの名前は1巻ですでに明かされていたから、私にとっては彼女の名前がみんなに呼ばれるだけのネタ、という程度の認識しかなかった。それが何故「行間」というタイトルになるのか。

「・「行間」ってなに?

→以前は水原暦の名前が公表されてない時期があって「あのメガネっ娘の名前は何だ?」とファンの間で話題にされていた。 その後「よみ みた」(1巻83頁)によりメガネっ娘の名前が「よみ」ではないかと示唆された(よみみた事件)

ついで、1巻単行本化の際のトビラの書き換えにより、件のメガネっ娘の名前が「水原暦」であることが明らかにされた(1巻73頁 トビラ書き換え事件)。

この時点では水原暦の名前はあくまでタイトルやトビラをチェックするコアなファンの間で知られているだけであり「もしかしてこのまま永遠に公式発表しないんじゃないか?」 トライアスロンだけにやりそうだな」 などの噂もまことしやかに囁かれたらしい。

その後、単行本1巻発売2ヶ月後に電撃大王本誌に『行間』が発表され、作品内で水原暦の名前が公式発表されるに至り一連の「よみ事件」に決着が付いたのである。

経緯としてはそういうこと。

で『行間』の意味だがそれまで「よみ/水原暦」という名前は「読者に見えない行間」にしか存在しなかったので、あそこは「行間」っていうタイトルをつけたと思われる、と。

つまり実際にマンガにはされていないが、キャラのあいだでは読者がみていないところでお互い呼び合ったりしてただろうっつうこと。あるいは読者に気付かれなかった、よみみたとトビラ書き換えも指しているのかも。 」(2ch漫画板「あずまんが大王スレッドF&Q」より)

これは「大王」の作品世界においては、読者が認識できないところでもキャラクターは日常を過ごしている、という意味だ。描かれたものだけから世界観を捉えると、削除されている世界が見えないということであり、同時に「大王」の世界観はアナログであること・つまり私たちと同じ日常であることを明示している。

作者の設定上ではアナログだけれども、マンガにするとデジタル化する。これは避けられない。いかにして行間を埋めていくのかが世界観を確立していくということであり、キャラクターを自律させることにも繋がっていく。

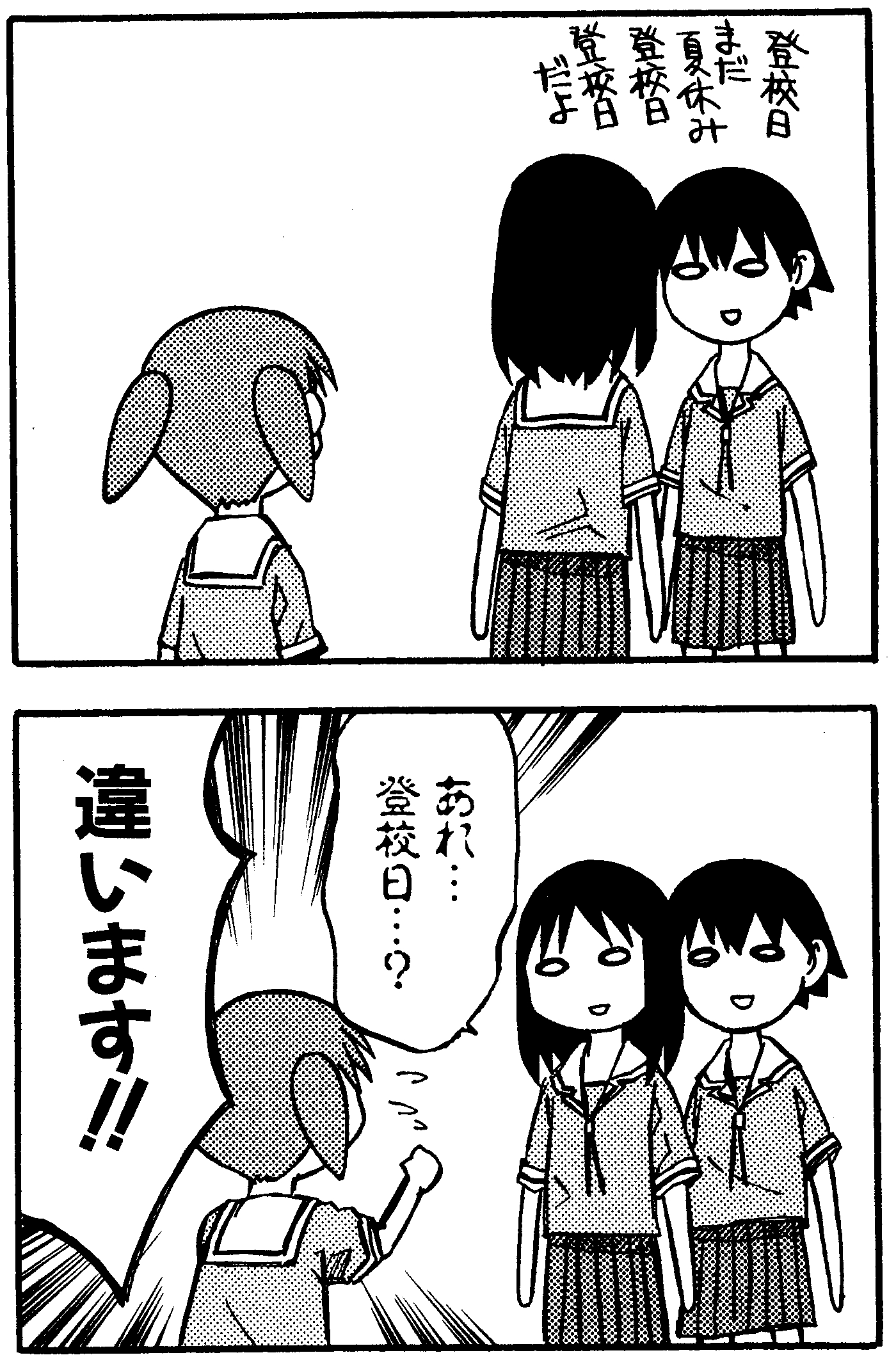

『なでなで』アニメ版

『なでなで』アニメ版

では、『なでなで』のアニメ版を見てみたい。ほんの数秒で読み終えられるネタをアニメは約40秒以上の長さに変換している。もちろん、その間は榊が犬の頭をなで続けている動作だけが画面に映される。背景は次第に薄暗くなっていき、夕暮れ時を思い起こさせる遠くでカラスの鳴く声などが加わり、より長時間なで続けているような印象を与えてくる(もっともアニメだって1秒間8~24コマに分解・デジタル化しているわけだが)。

ここに大きな齟齬があるのは言うまでもない。読者はその長い時間を想像によって埋めたけれども、アニメは実際の時間よりは、はるかに短い時間に圧縮しているとはいえ、40秒間という読む時間の何倍も費やして、本当に長い、という時間量を視聴者に体験させた。本来視聴者が埋めるべき行間をアニメ版は現実的な時間の長さによって埋めたのである。

このようなアニメののんびりした演出は、しばしば見られた。確かに原作には緩やかな日常という印象はあるだろうが、あくまでも時間がゆっくり流れているような行間が読者の中でアナログに変換されているだけだ。つまり、原作に促されつつ、そのような時間を脳内で変換しているのは読者ということになる。『なでなで』のアニメ化は、その変換作業を勝手にやってしまったわけだ。

この変換作業を助けるものが、マンガの中で描かれている情報である。

黒と白の情報の差

漫画家の高野文子が「マンガをかいててかんがえました」という短いエッセイを書いている。その一節を紹介しよう。

「四角いコマの中には、矢印が引いてありましてね。これは目に見えません。

白も黒も、この矢印に沿って、下に降りてゆくのですよ。黒は速く。白はゆっくり。

この降りてゆく感じは、ふきだしの中の文字を読むのと良く似ています。

ほら、縦書きでしょ。」(リトルモア「「季刊 真夜中」創刊号 2008 Early Summer」所収の高野文子のエッセイより)

この文章は、高野がカラー原稿を描くときに体験した感覚を言語化したものである。「すんません、わけわからん話で。」と冗談めかしてはいるが、コマの中で描かれているものがどう読まれているかということを指摘した実作者ならではの言葉だろう。

黒と白で読む速度が違うとは、描き込みが多ければ多いほど読む速度は遅くなる、ということである。どういうことか。もう一度『なでなで』を見てみると、全コマに背景が描かれていることがわかる。

描き込みが多いということは、それだけ黒い箇所と白い箇所が複雑に絡み合っていくということである。だから、読む速度が速くなったりゆっくりになったりを繰り返していく。そうしてコマの中に何が描かれているのかを想像していく。この作業は一瞬で終わるわけだが、線が増えれば増えるほど、基本的に絵は緻密になっていくわけで、何が描かれているのかは瞬時に理解されるだろう。それだけ写実的なのだから当然だ。一本の線を一つの情報と捉えるならば、情報が増えれば増えるほど、コマの中の情報が読者に伝わりやすいということである。

「『あずまんが大王』で、一〇〇言っても一〇〇は伝わらないということを学んだ気がするんです。自分はこう思っていても、そんな読み方があるんだ、というリアクションが必ず返ってくる。じゃあ逆に、どこから見られてもいいようにしようと。そのためには、どこから見ても破綻のないように情報量を詰め込まないといけないという風になった。」(「ユリイカ」より)

3年前のあずまきよひこの言葉である。「大王」連載中ではなかなか出来なかった情報量の制御が「よつばと」では存分に試されていることは、背景が精密になっていくことから容易に推測できよう(※詳しくは、大阪の服装の皺の変化について考察した「拝啓 手塚治虫様 第17回 大阪は荒野を目指す」も参照(https://shira-yawa.sakura.ne.jp/hyougen/monogatari-17.html))。

さてしかし、黒が速く白がゆっくりとは、もっと具体的に考えるとどういうことなのか。線が・情報が増えれば、それだけ読むのに引っかかってゆっくりになりそうなものなのに。

白がゆっくりとは、前節の行間を読む読者の想像力が発揮される空間だからである。白は情報がない空間としての白さではなく、いろんな情報が詰め込むことが出来る余白としての空間なのである。黒いだけのコマと白いだけのコマで構成された例を比較するのが一番わかりやすい。そこで時にまず、いくつかの例を挙げてみたい。

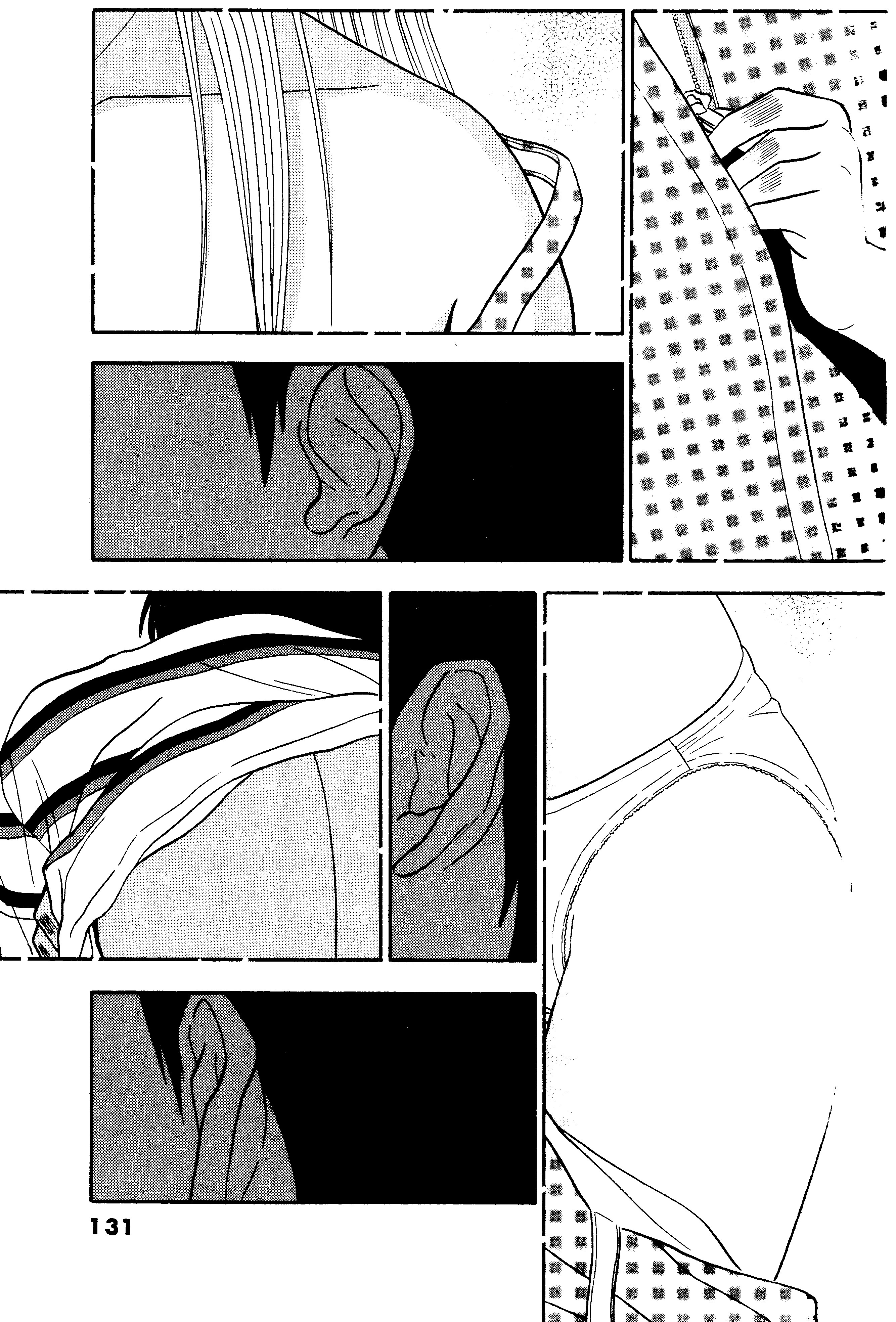

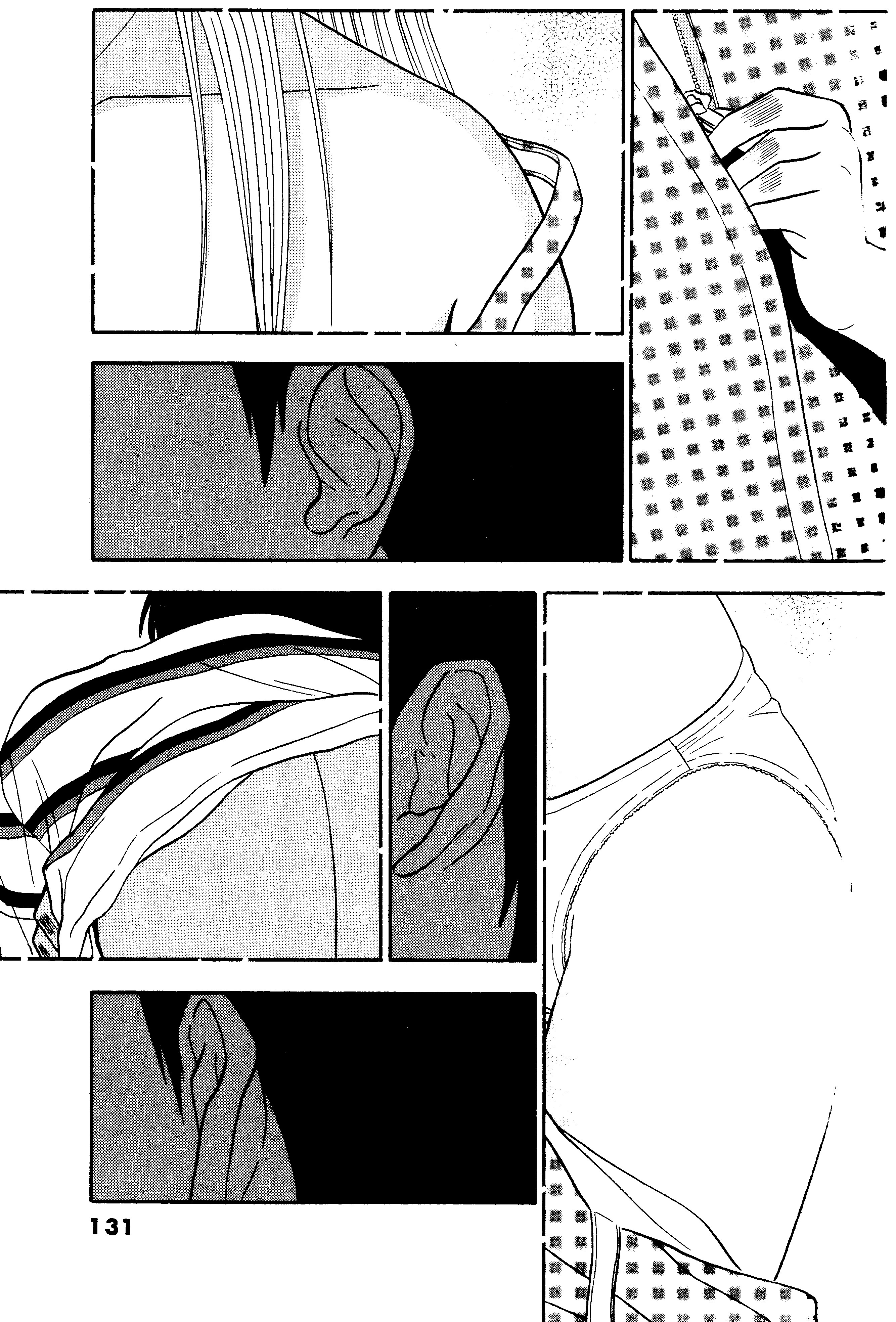

「月光の囁き」

喜国雅彦「月光の囁き」(小学館ヤングサンデーコミックス全6巻)から例を引いてみよう。この作品では、見開きいっぱい真っ黒の場面と見開きいっぱい真っ白の場面がそれぞれある。どちらもそれなりの効果を狙った例なのだが、決定的な差がある。

「月光の囁き」4巻117頁

「月光の囁き」4巻117頁

上図は真っ黒になる前の頁である(当該見開き頁は本当に真っ黒に塗りつぶされているので引用しない)。主人公の少年がいる空間(押入れ)が真っ暗になるから、次の頁で大胆に見開きを黒く塗りつぶして彼の感覚を描いていただろうことがわかる。現実的な話になれば、薄暗いだけで真っ暗闇になるわけではない。けれども、何も見えないという状態を読者にも体験させることで、音にだけ・セリフや擬音にだけ神経が集中させられていく。つまり、ここでの黒は、彼が見ている景色や空間の物体という視覚情報を夾雑物として排したわけで、情報量は何もないに等しい。もちろん闇とか何も見えないという感覚は残っているけれども、画面には読者が想像出来る余地はほとんどないと言っていい。

この後の話は、彼を閉じ込めた少女が先輩を部屋に招きいれ、性行為に及ぶ展開になる。少年はその音をただ聞き続けるだけだ。下図はそれを聞いている一場面である。コマ枠が点線になっているのがわかるだろう。これは回想場面ではない。この作品における回想場面は、コマ枠が無いことで表現されており、点線になった意味は少年の耳のアップが時折挟まれることから、音から想起できる事態を少年が想像している場面だと言えよう。そうしたセリフも擬音も消された絵だけの場面がしばらく続いてから、次の見開きで少年が実際に体験している空間・音の世界が描出された。

「月光の囁き」4巻131頁

「月光の囁き」4巻131頁

真っ黒の見開きは暗闇の空間だけでなく、少年自身も理解できない事態で何もわからないという状態をも表していたのである。こうして自分の置かれている現状を理解した彼を描くのに、この作品は20頁ほど費やした。これが多いか少ないかは問題ではないけれども、続けて見開き真っ白の場面を見れば、真っ白がいかに無限の情報量(あるいは無限の可能性)を秘めているのかがなんとなくわかるのではないか。

次の引用図は見開き真っ白の前頁と次頁である(該当頁は本当に真っ白なので引用しない。ただし、劇中には「作品の効果上、白ページとしました」という註釈が次々頁に記されている)。会場を飛び出していく少年、続けてミーンミーンという蝉の声と夏の雲。白頁は時間の経過を表現していた。ちなみに、この回のタイトルは「白い日」。白頁の間に何があったのかを読者に想像させようと促すタイトルであり、そのようなナレーションも入ることで、白頁の意味を読者一人ひとりが獲得していく。

「月光の囁き」5巻111頁

「月光の囁き」5巻111頁

「月光の囁き」5巻114頁

「月光の囁き」5巻114頁

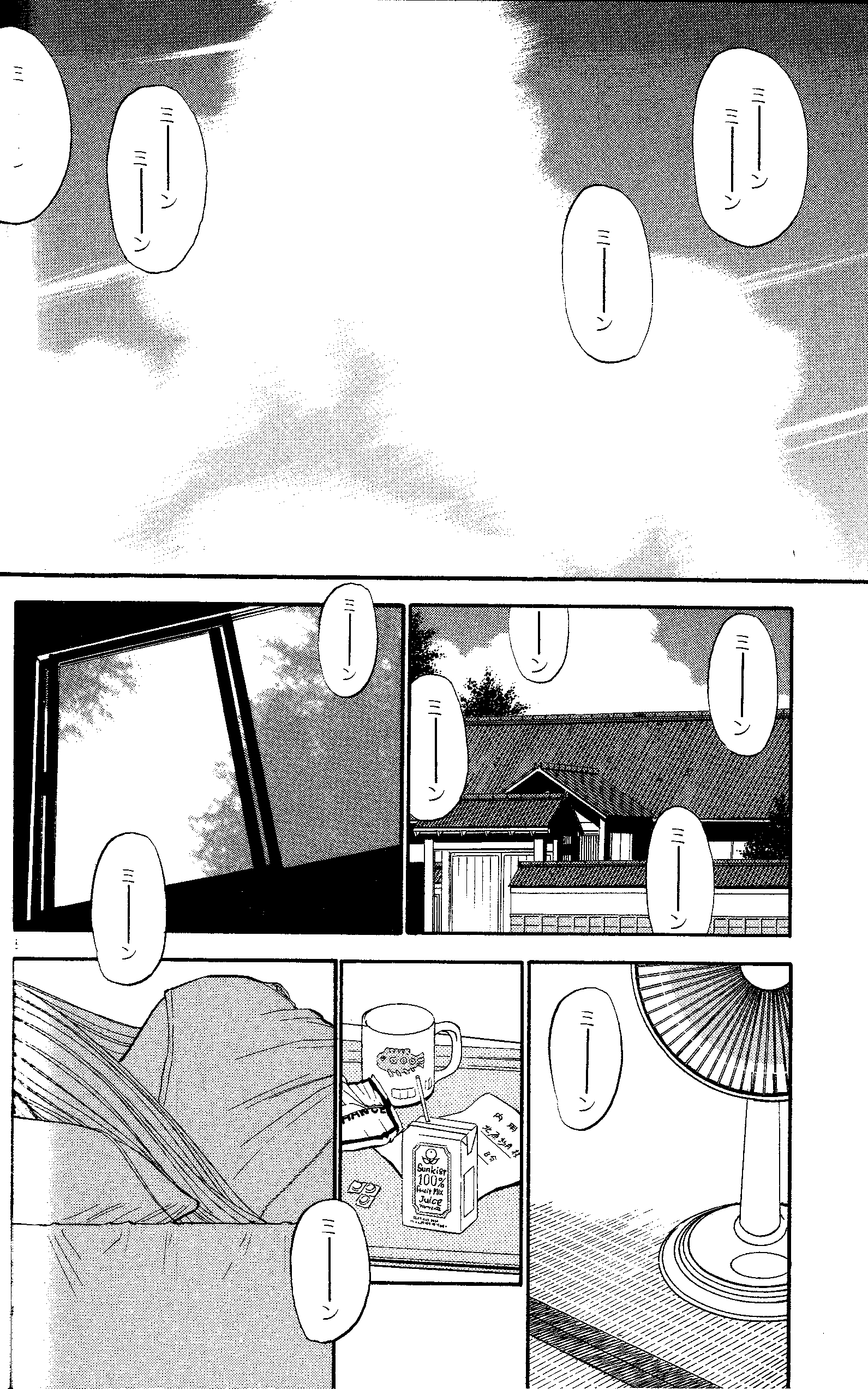

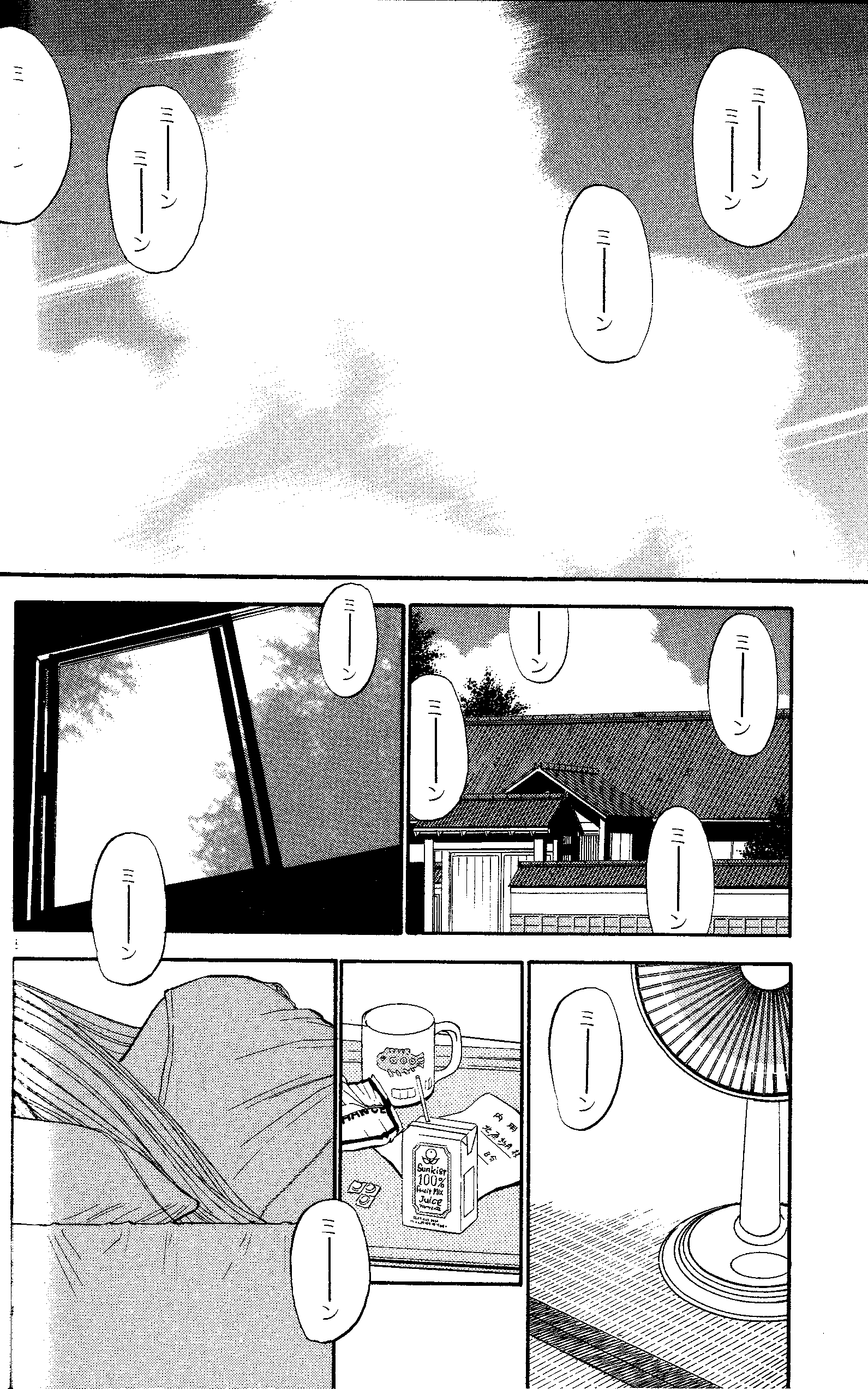

「愛人[AI-REN]」と「夕凪の街」

田中ユタカ「愛人[AI-REN](白泉社ジェッツコミックス全5巻)」は、主人公と副主人公が近いうちに死ぬことを前提にした作品である。そこから芽生える感情を丁寧にゆっくりと描写したことで、主人公・イクルの死を設定上避けて通れないものではなく、誰にでも訪れる死、という原点にまで立ち返った奇跡的な物語である。では、イクルの死はどのように描写されているか。まずは準備段階としての人類の終末という世界設定と病によるイクル自身の衰え・特に失明による暗闇の世界が描かれ、唐突に、作品の狂言回したるハルカの語りによって、死が描写される。

どのように亡くなったのか、その時の状況説明が終わると、イクルの死に際からコマが言葉を紡ぎはじめる。「動けない」「死んじゃう」という悲鳴から、やがて死を覚悟し、全てを受け入れ、先に死んだ彼女を思い、「威厳に満ちたほほえみ」だったとハルカの言葉に戻って終わる。ここは約30頁の挿話だが、うち半分が言葉だけで、キャラクターどころか何も絵は描かれない。特にイクルの内面描写は真っ黒な背景に白い枠線が引かれ、白い文字が刻印されているだけである。枠線そのものにも内外の区別があったりなかったり、コマとコマの間・いわゆる間白も真っ黒に塗られている。もちろん、これまで描かれていたイクル像があるので、たとえ姿が描かれていなくても、彼の表情は推察することができる。また、本エピソードで強調される彼の笑顔も頁いっぱいに描かれるので、彼の精神的な強さも語らずとも描けることができる。

![「愛人[AI-REN]」5巻193頁](azumangadaiou01-04/daiou_rei07.jpg) 「愛人[AI-REN]」5巻193頁

「愛人[AI-REN]」5巻193頁

では、この場面でコマを繋いでいるものは、これらの言葉なのであろうか。言葉に成り代わったイクルというキャラクターなのだろうか。

もう一つの補助線として、こうの史代「夕凪の街 桜の国」(双葉社)の32頁目を引用しよう。モノローグになった主人公・皆実の意識が、それまでのマンガ的なものから言葉に置き換わったことを理解できる。失明した皆実の主観は真っ白なコマとなり、そこに彼女の言葉が綴られる。「だまって手を握る人がいた 知っている手だった」と「痛い」の間には、そんな白いコマが二つ挟まれている。

「夕凪の街 桜の国」32頁

「夕凪の街 桜の国」32頁

読者にとって(当然作者にとっても)、それがただの白いコマであるわけがない。その二コマには、言葉にできない思いや沈黙を意味する空白など、描けないものが描かれているだろう。だろう、というのは、読者によっていろんな意味が想像されるからで、これだという答えがあるわけでなく、作者と読者の共同作業によって、皆実という死んでいく者の感情が刻まれているのであるし、再読のたびに刻まれる言葉は変わるかもしれない、何者をも受け入れる多くの言葉がそこには詰まっているのである。何を描いてもそれ以上のことは表現できないし、また前後の皆実の姿形・モノローグがあるからこそ、何も描かれていない白いコマが、何かが描かれいる・語られているような錯覚を引き起こしているのだ。物語から浮かび上がり読者が個々に掬い取った皆実というキャラクターの思いが、白い二コマを繋いでいるのである。

白いコマを挟むことで読者の感情を受け入れた「夕凪の街」に対し、「愛人[AI-REN]」は、独りで死んでいく強さでもって、他人の干渉・読者の感傷を排する演出として、イクルの威厳に満ちた微笑を前面に押し出すために、画面を黒く塗りつぶすことで読者の思い込みを拒絶した。

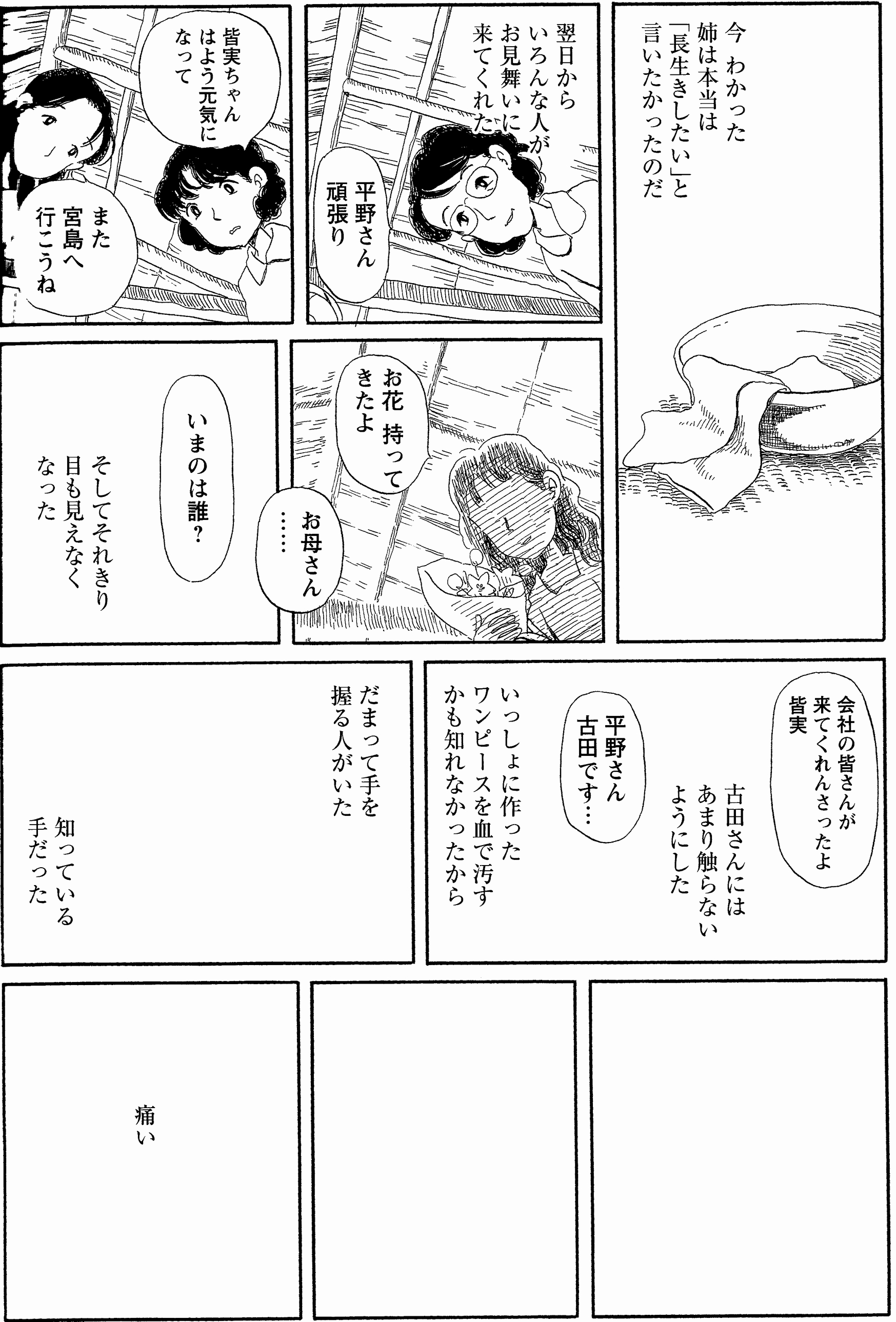

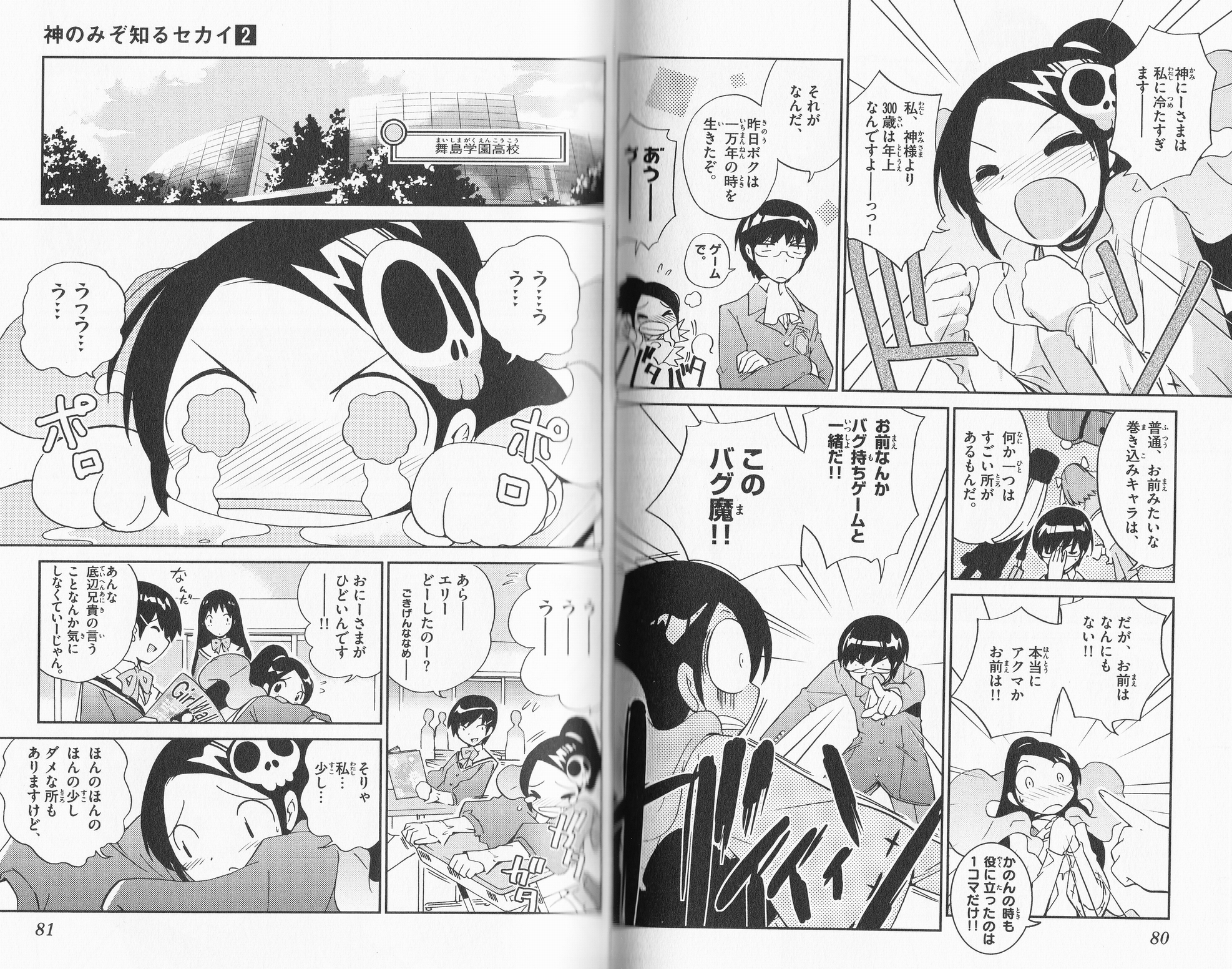

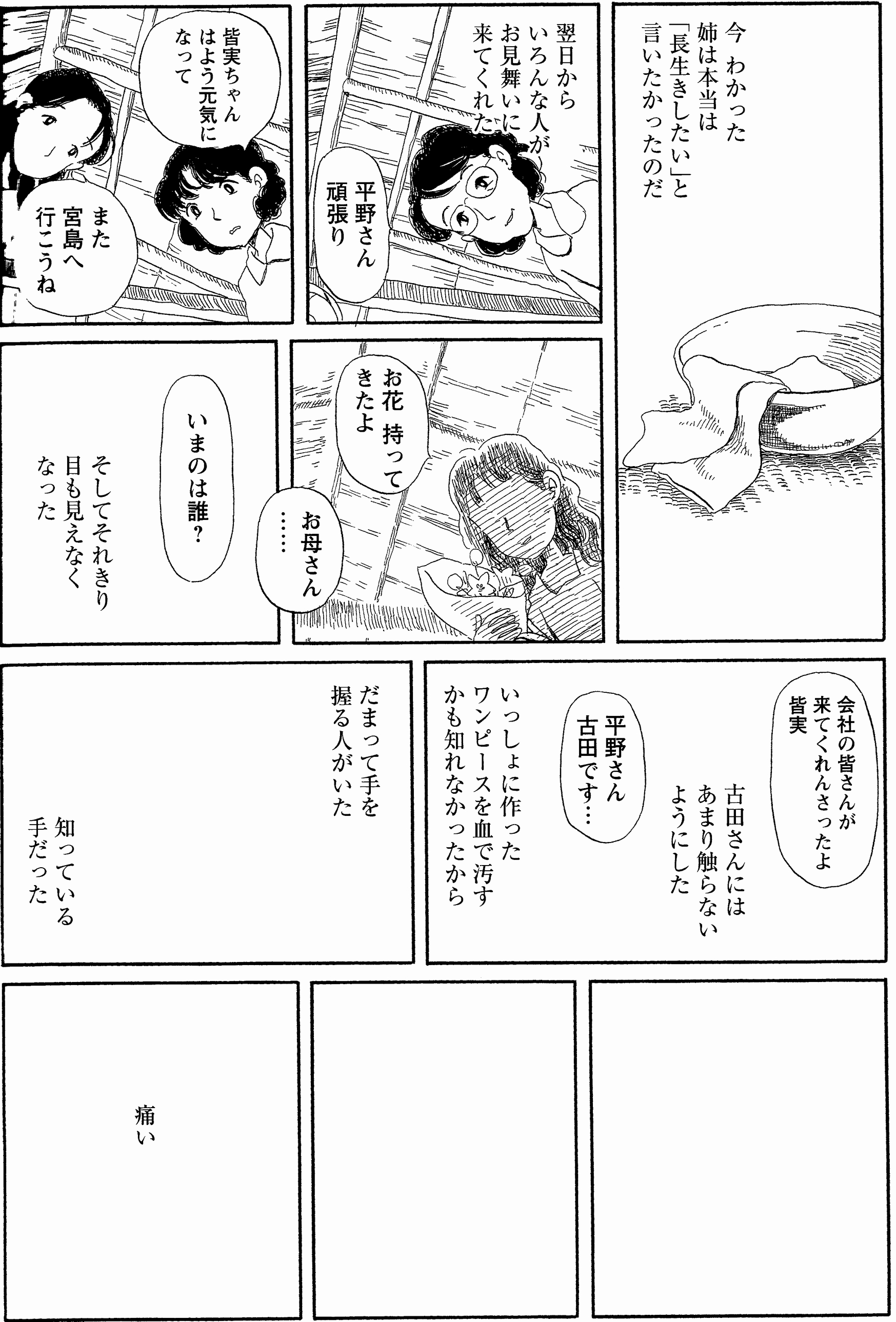

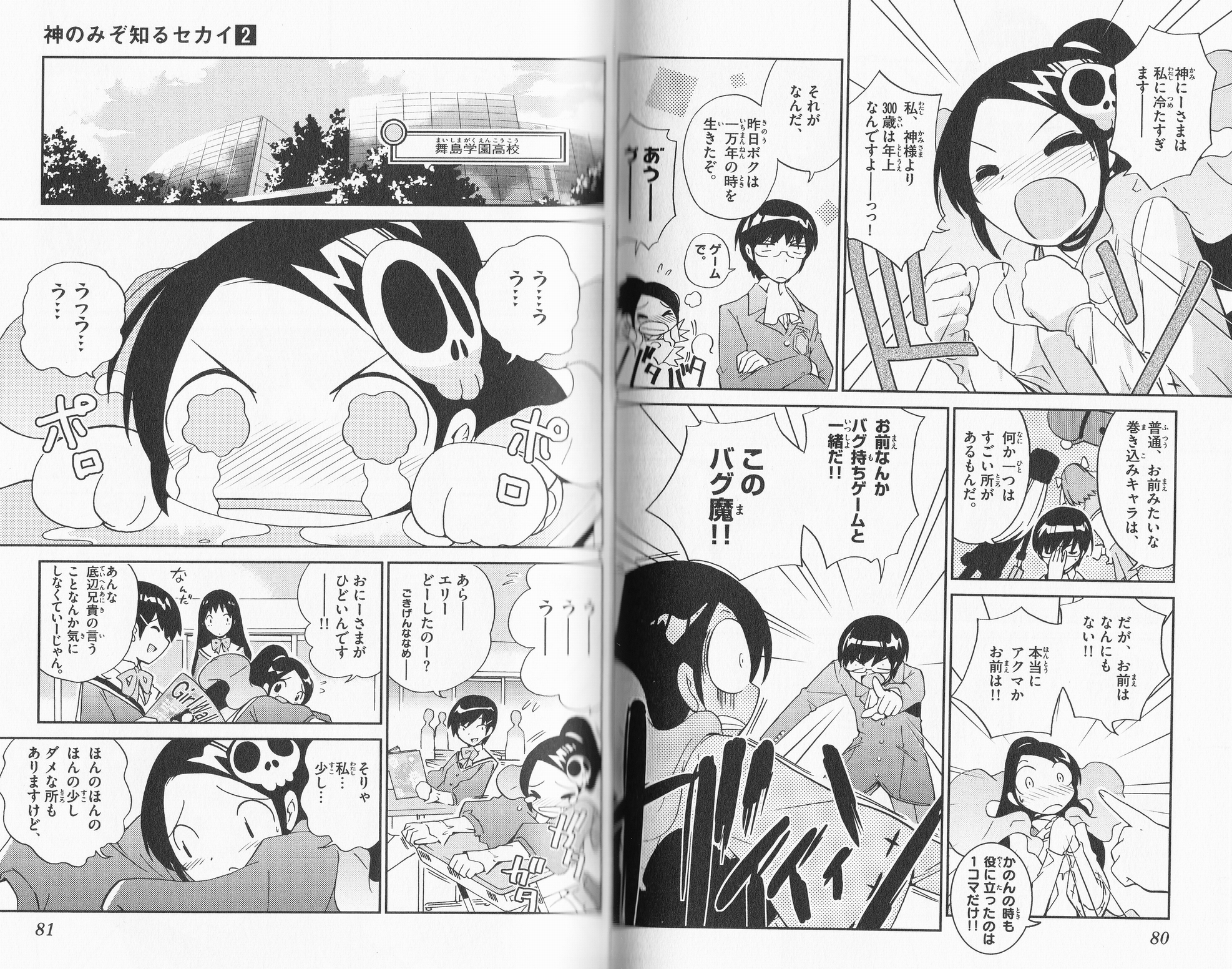

「神のみぞ知るセカイ」

若木民喜「神のみぞ知るセカイ」(小学館少年サンデーコミックス既刊2巻(※2009年当時))では、時間経過の演出方法として一つあるいは複数のコマを重ねることで表現することが多々見られる。かつては少女漫画でよく見られたと思われる技法も、今では少年漫画でも珍しくはないようだが、この作品では、単に白いコマを置くのではなく、トーンを貼ったり、ベタにしたりと、いろいろなケースが確認できる。ここに白と黒の差はあるだろうか。

「神のみぞ知るセカイ」1巻74頁と84頁

「神のみぞ知るセカイ」1巻74頁と84頁

白、網模様、黒の変化は、劇中では時間の経過と場所の移動を表現している。個人的な印象としては、これらは文章で言えば「……」に当たる、何かあるけど曖昧にする・ぼかして余韻を残す、という感じだろうか。通常のマンガでは場所や時間の移動は、最初にキャラクターが居る建物の全景や背景を描くことで表現することがあるが、この作品では物語を動かすキャラクターのテンションを風景のような客観的な描写で一端区切ってしまうことを厭い、余韻の残ったコマを連ねることで次の場面にテンションを橋渡ししているような感覚がある。

通常の場面切替を例にすると、下図のように、少年に怒鳴られた悪魔のエルシィがしょんぼりしているわけだが、前のコマの余韻として残っている少年の憤懣を風景コマで区切り、彼女の感情の強調にコマを費やしている。

「神のみぞ知るセカイ」2巻80-81頁

「神のみぞ知るセカイ」2巻80-81頁

一方の……転換(あるいは余韻転換とでも言おうか)は、下図のように、少年の「告白しに行くぞ」という強い意志を消さずに維持したままで場面切替を行っている。

「神のみぞ知るセカイ」1巻50頁

「神のみぞ知るセカイ」1巻50頁

すなわち、白コマにしろ黒コマにしろ、キャラクターの感情が演出の行方を担っているわけである。感情を維持したい場合は黒く、行動の余波を意識させたい場合は白、どちらでもありどちらでもない場合はトーンを貼り、異なるキャラクターの言動を強調したい場合は通常の風景による切替を行う、というような使い分けがなされているとは限らないが、この作品で場面切替を観察したところ、そのような印象を抱いた。本来ならば、通常の切替で生じるはずの「行間」を、コマの連鎖によって埋めるとも言えるだろう。間をコマとした演出とも考えられそうだ。これは、後述する「大王」の間に通じる演出法の一例である。

黒目と白目

白と黒の関係性は「大王」に限らないが、キャラクターの眼の中に発展させられるだろう。いわゆる黒目と白目である。一般的に黒目はキャラクターの心が読めない・何も考えていない、白目は何を考えているかわからない・白けている、などの似ているようで似ていない印象がある。「大王」では、ちよが倒れた場面で黒目になる図がわかりやすいように、何も見ていない意味合いが強い。まさに読者の感情を拒絶している。一方の白目となると、途端に表現が多様化する。白がそれだけ読者の突っ込みも感情も何もかも受け入れられる余白であるからだろう。

2巻16頁

2巻16頁

特に目立つのは、よみの眼である。彼女は眼鏡をかけているせいか、時折眼の描写が省略される傾向があるが、結果的に、「大王」における突っ込み役という立場を獲得したと言える。1巻後半からよみの白目は意識的に描かれていく印象があった。それまでは眼を描くスペースの大小だけで眼を入れる入れないという物理的な問題だったものが、無言の突っ込みとして白目の表現を得た。読者に全てを委ねた・どうぞこいつ(よみが白目を向けている相手であり、白目をしているキャラクターそのもの(木村が好例))に突っ込んでくれという合図なのである。

1巻113頁 木村先生

1巻113頁 木村先生

3 マンガと情報

「白はゆっくり」という演出

情報という観点から『なでなで』についてもう一度考えたい。

『なでなで』1巻98頁

『なでなで』1巻98頁

ここで描かれている情報は、ちよと忠吉さんと榊の三者、そして背景である。全て構図は一緒で、最初の3コマに至ってはほんのわずかな違いしかない。これを読んでいるとき、読者はどのような情報をコマから受け取っているだろうか。

一コマだけ取り出せば、前述のとおりの三者と背景を情報として認識するだろう。だが、コマが連なる時、「黒は速く」から、読者は思いのほか素通りに近い状態でコマを読み進めるだろう。読者は同じ絵が三つ並んでいると解釈するかもしれないし、背景の微妙な変化から、具体的な時間経過を情報として獲得することもあろう。いずれにしろ、最初のコマの情報が基点となって、次のコマとの情報の差を読み取るだけで、いくら二コマ目・三コマ目も同様の絵を描き込んだとしても、構図を変えるなりコマの大きさを変えるなりといった変化を与えない限り、読者がコマから得る情報はごくわずかのものに過ぎない。それが時間経過・夕暮れといった、榊が犬をなでていた具体的な時間に収斂し、榊は一体いつまで頭なでているんだろう、というちよの思いを汲むなり、作中のキャラクターに突っ込んだりして、このネタを読み終える。

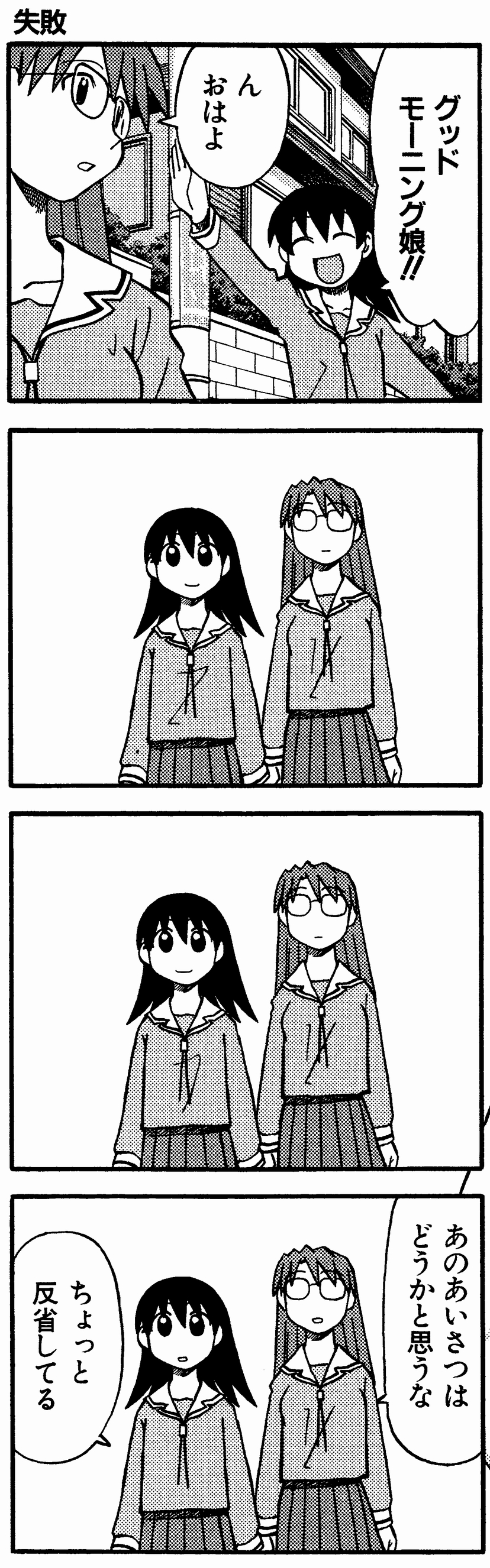

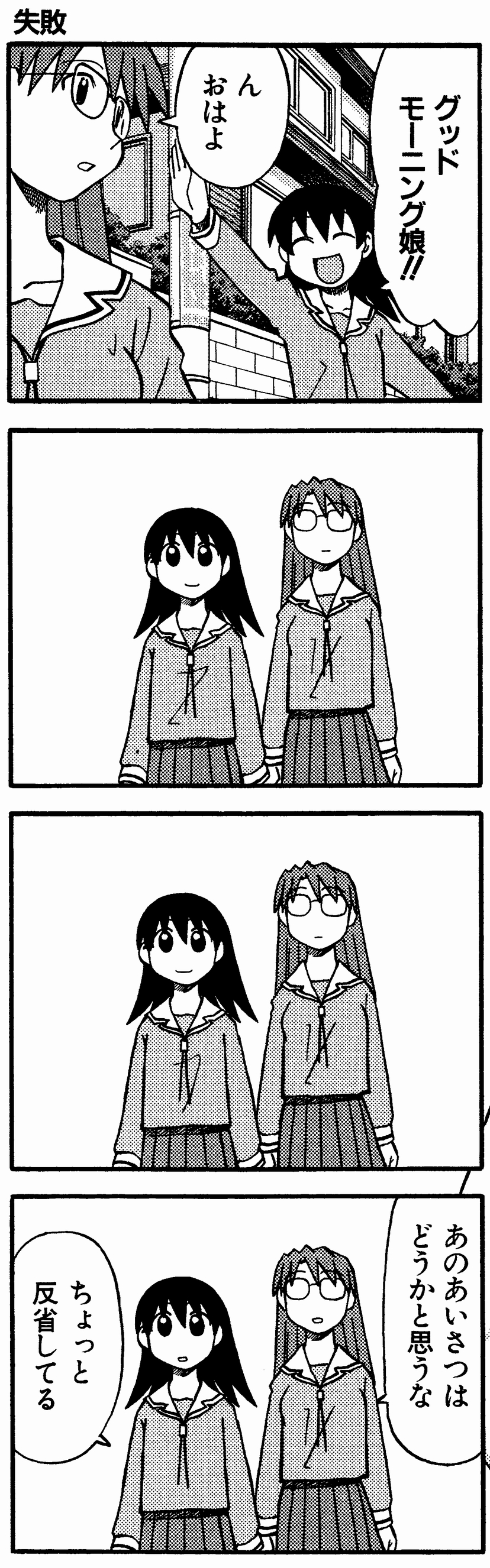

あれだけ背景を描き込んだコマも、読者が得た情報はその程度でしかなかったのである。情報量の操作に苦難しているネタでもあったわけだ。だが、連載が進むにつれて、作者は「白はゆっくり」をコマの中に盛り込んでいく。すると、どのような変化が起きたか。

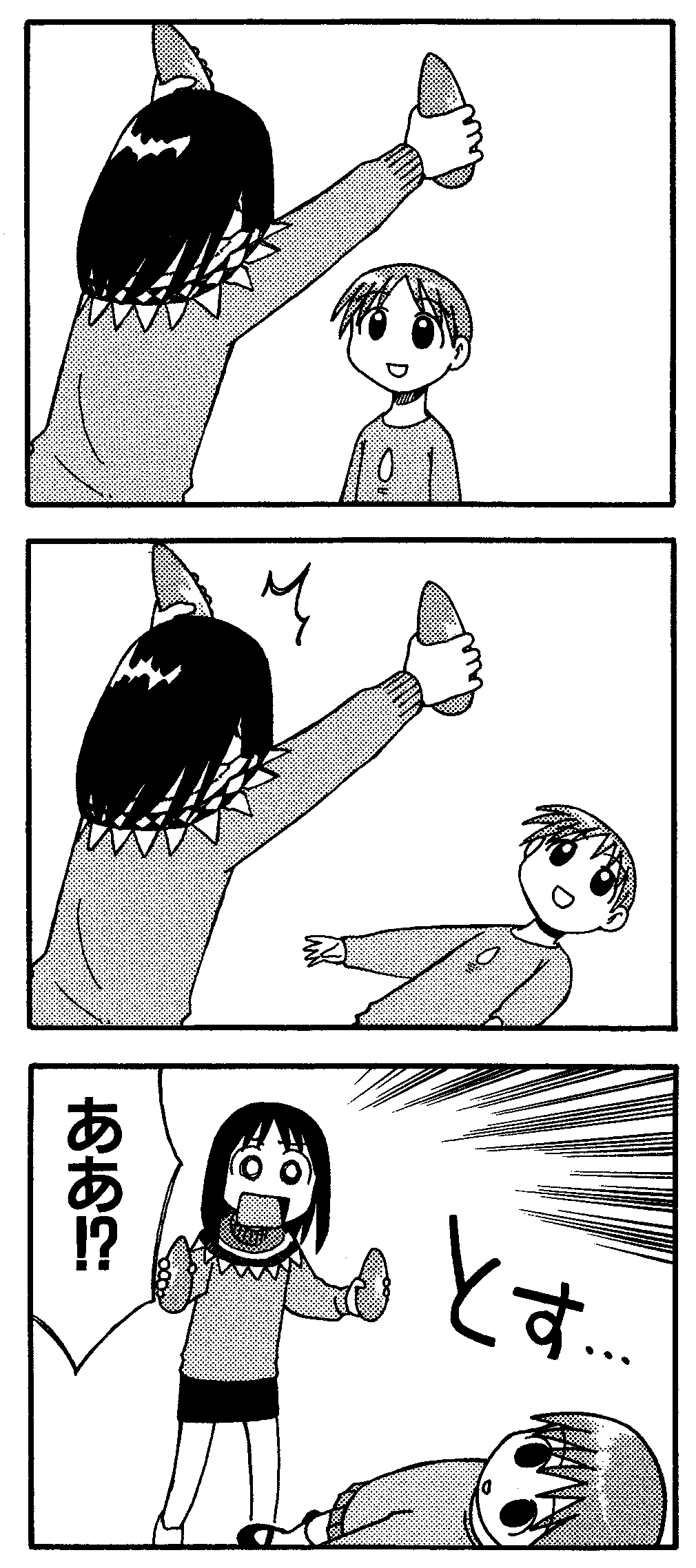

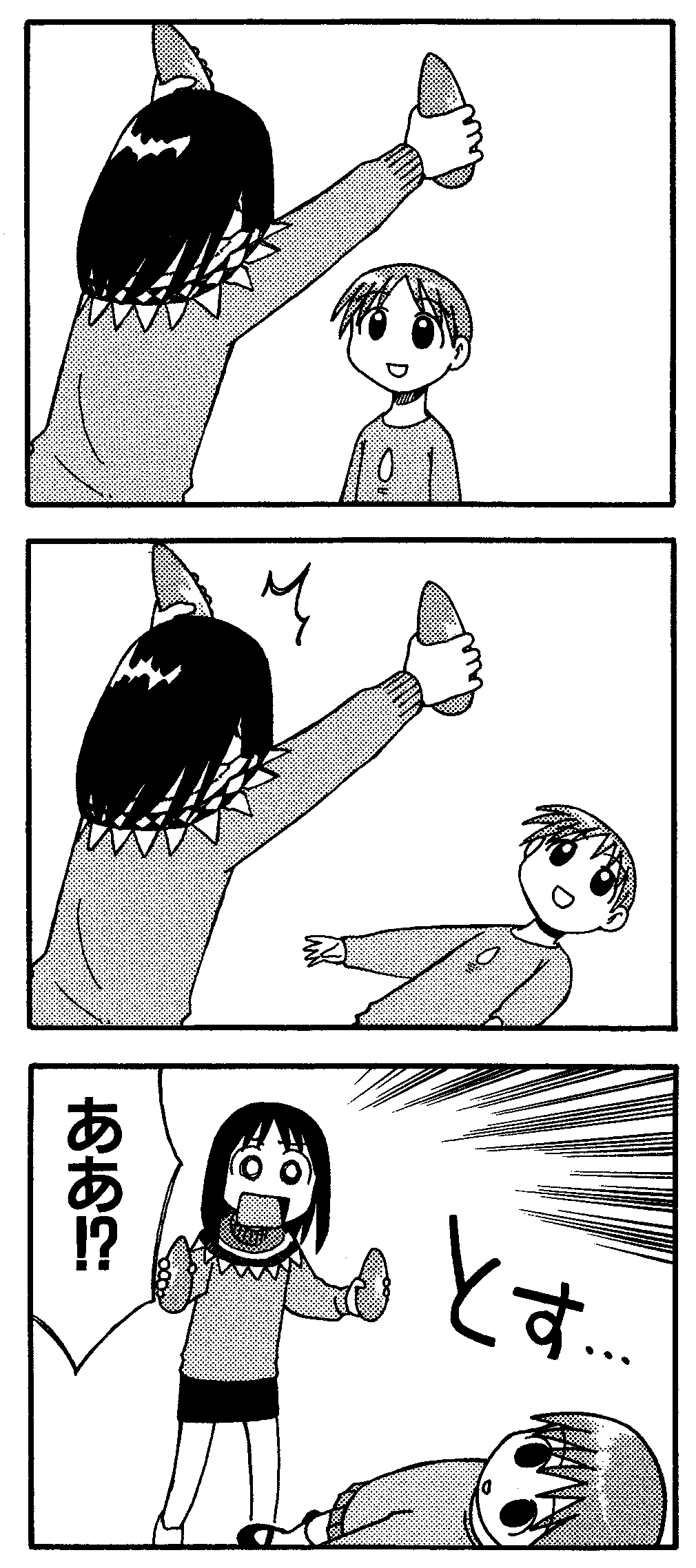

『失敗』(引用図・3巻39頁)のネタは、背景を一コマ目に描いただけである。とものあいさつだけで時間も朝であることが知れる。二コマ目と三コマ目はほとんど変化のない間のような空間が醸し出されている。服の皺に多少の変化があることによって、動きはないけど歩いていることらしいことがわかるし、一コマ目の二人の動きがニ、三コマ目に影響してもいる。

『失敗』3巻39頁

『失敗』3巻39頁

さて、この真ん中の二コマは「よつばと」へもその後受け継がれることになる、情報量の制御によって獲得したと思われる「白はゆっくり」を利用した演出法だ。これまでコマとコマの間に漂っていた行間・想像力で補完していたエピソードの隙間を、何も変化のないコマによって、実際に描いてしまったのである。読者の想像の余地を与えるためにも当然背景は白くなければならない(「よつばと」では洗練された「白はゆっくり」技法を見ることができる)。

行間を獲得した「大王」は、キャラクターののんびりとした日常を描く手段を得たことで、ストーリーを少しずつ排除していった。キャラクターがただいるだけの空間がネタとして成立していくのである。「よつばと」でいよいよ発揮されていく世界観の獲得は、「大王」ではまだ萌芽が見えるに過ぎないけれども、白い背景に同じ構図のコマを二つ続ける演出は、連載の過程で次第に増えていった。

だが、このような間の演出によってストーリーを排する傾向が強められたのは、キャラクターの設定を固めていったということもあるだろう。背景が実際に描かれなくとも、キャラクターの陰影や世界観がはっきりしていれば、読者が補完して読んでくれるからだ。いわば、キャラクターが既知の俳優のように、ある程度人柄や経歴を知られた状態で演技をするようなものと言える。あるいは、キャラクターの言動さえはっきりさせておけば「神のみぞ知るセカイ」の「……転換」のように、行間をキャラクターの感情で埋めるように促す演出も可能だろう。

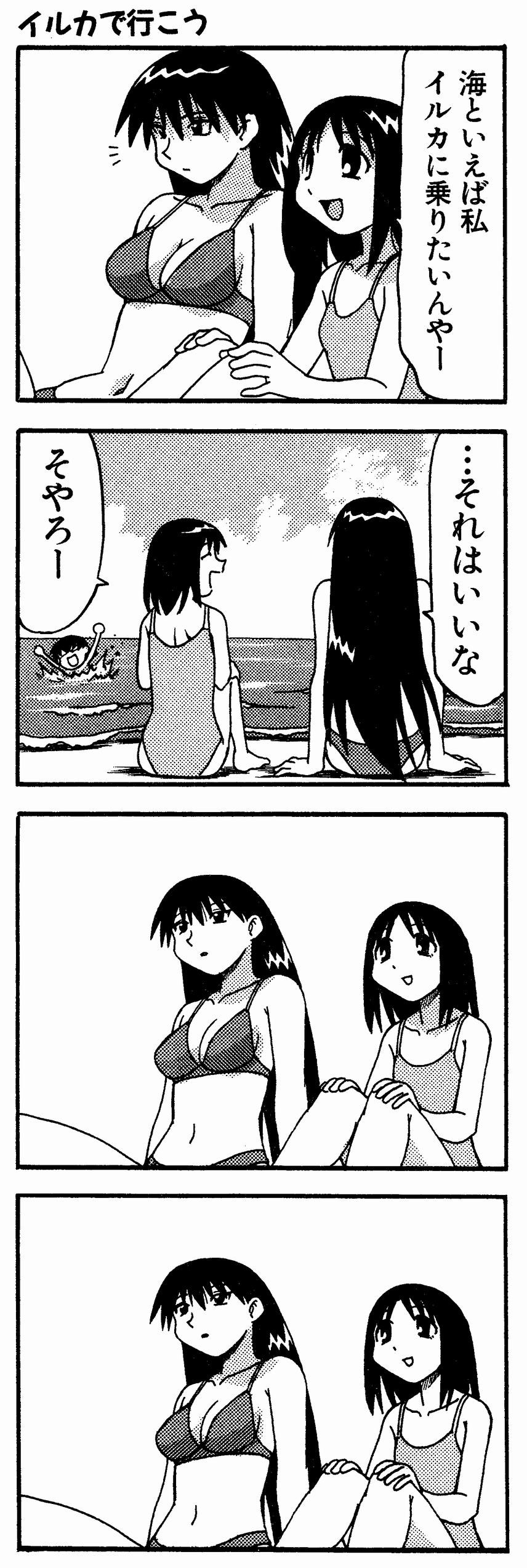

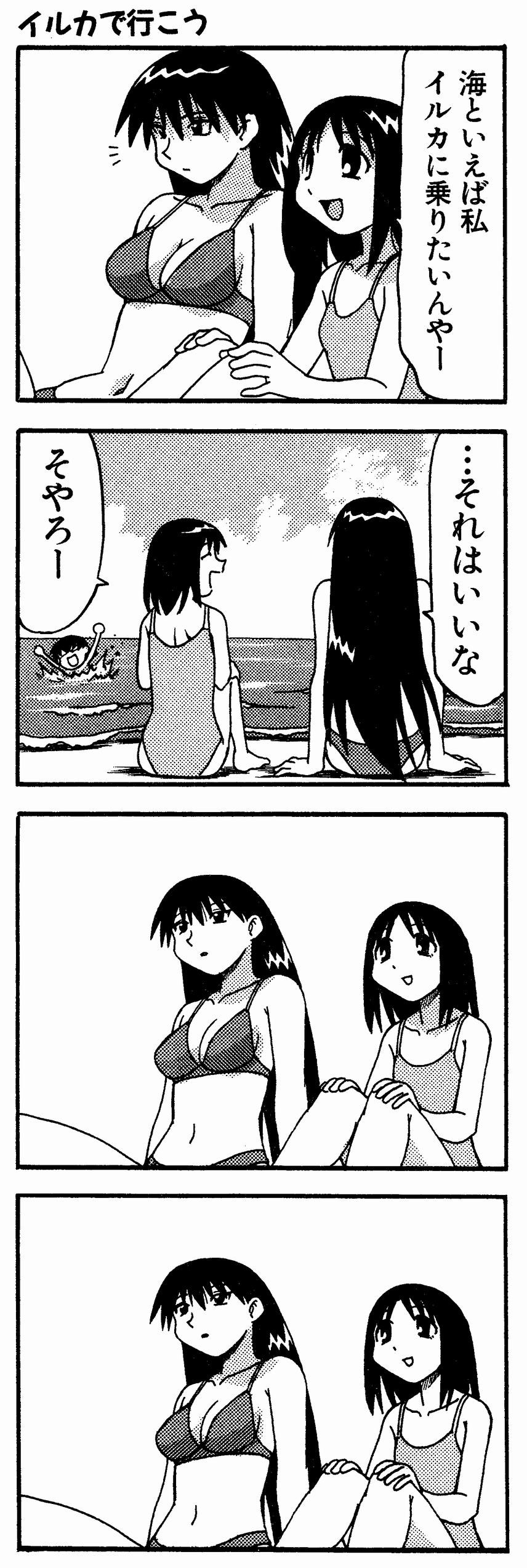

さて、ほとんど同じ絵を二つ並べた初出は『イルカで行こう』と思われる(同構図のコマは最初の頃からあるが)。

『イルカで行こう』1巻84頁

『イルカで行こう』1巻84頁

ここでは、最後の二コマで砂浜で座っている榊と大阪をただ描いているに過ぎない。前の二コマでイルカを想像しているらしいことは知れるけれども、このネタが起承転結といったありふれた文脈から逸脱しまくっているのは言うまでもない。このネタは海で遊ぶ仲間たちのエピソードの一場面なので、前のネタと次のネタを繋いでいるために、これだけ読んでも意味がわからないのである。前のネタで痔の話をする大阪が描かれ、次のネタではイルカを想像する榊に、ぼーっとしている二人によみが話しかけると、痔のことを考えていた、という大阪のセリフでオチが決まる、榊の困惑した顔。しかもそのネタのタイトルは「いつ分岐?」である。このタイトルがあって、ようやく同じ二コマの意味が自明になった。

1エピソードとして考えた場合、二コマは無くても話は成立する。つまり行間として機能しているので、読者がそこにどんな意味を読み取るかは全くの自由だ。俳優としての榊と大阪を見詰める読者の視線が、そのコマの意味を決めるのであって、正しい答えはない。はっきり言えば、どれが正しいとか間違っているとかはどうでもいいし、このコマは客観的だとか主観的だとか言うのもどうでもいい、私が感じたこと、あなたが感じたことが、全てなのだ。

四コママンガに限らず、マンガは、この例のように、前後の文脈で、判然としないコマの描写の意味を明らかにする演出は当たり前のものである。だから一コマだけ取り出しても意味は無い。デジタルだからだ。

デジタルの世界は削除されて残った世界である。世界の一部分だけを見ても、その隣に何があるのかは削除されているかもしれないので想像はできるけど確定できない。周囲を見渡してはじめて一部分が理解される。特に間を重んじる作品にあっては、一コマだけ抽出したとしても、それはひょっとしたら文章で言うところの「……」かもしれない。「黒は速く。白はゆっくり」とは、黒と白が両方あって成立する話なのだから。

マンガ情報論

「黒は速く。白はゆっくり」の意味を高野文子は、哲学者・鶴見俊輔との対談で具体的に語っている。

「私は長いこと、漫画は、文学のお父さんと絵画のお母さんの間に生まれた子どもだと思っていたんです。理屈っぽいお父さんと、ふわふわ柔らかいお母さん。(中略)でもこの、色を嫌う習性のことを考えたら、お母さんが絵画って説は、あやしく思えてきました。もしかしてお母さんは、物理? 数学?(後略)」(新潮社「考える人」季刊誌2008年夏号所収「対談「鶴見俊輔×高野文子 幾何学と漫画」」より)

カラー原稿を描く際に気付いたという文字と絵の不協和音(ケンカ)の原因を高野はこう分析している。黒と白の画面だと上手くいく文字と絵の融合が、カラーになるとガタガタになってしまう。対談相手の鶴見は、漫画は幾何学である、という持論を展開して高野作品の独創性を解説していくのだが、それはとりあえず置いといて、マンガは絵と文字によるメディアと単純には割り切れない何かがあるらしいことが実作者から発言されたことは興味深い。

マンガの要素となると、評論家によって少し異なるものの、だいたいは「絵」「言葉」「コマ」という程度にまとめられることが多いが、どうもそれって違うんじゃないの、という高野の発言と、マンガにおける絵は物理か数学かと推理する流れがどの程度説得力のあるものなのかは私には判然としない。けれども、それらの要素を「情報」の集合体として捉えれば、話はとても単純化出来てしまうのではないか、と私はなんとなく思ったのである。

絵も文字もマンガと意識されるメディアでは、等価であって、それはコマも例外ではない。描かれてあるのは、「情報」だけとなる。評論家の阿部嘉昭は、マンガ評論集「マンガは動く」の中で、高野文子作品の読み難さについて「高野文子のマンガはなぜ速読が出来ないのか」という章を設けて詳細に論述している。高野作品とドキュメンタリー映画の類似性を中立的な画面と指摘した上で、「春ノ波止場デウマレタ鳥ハ」で描かれている踊りのコマを「アフォーダンス的な泥沼の細部変化記述をしか呼び込まない」「記述=言語への非親和性」と書いている。私の想像だが、マンガリテラシーや記号論が高野作品の読解にはあまり役に立たないという意味だと思われる。

「アフォーダンス的」と言うのは……そもそもアフォーダンスという用語自体が慎重に扱わなければならない・私には難しい理論なのだけれど、乱暴だがあえて簡単に定義してしまうと、環境の中にある情報が動物を規定している、という考え方である(本当にホントに生半可な知識でどうこう言ってはならない難解な理論なので、ここでの話を鵜呑みにしないで欲しい)。

従来、人の認知は脳を介して人が中心になって行ってきたと解釈された。主観である。「見る」という行為は、二次元の網膜に刺激された二次元情報が脳内で三次元情報に変換され個人の記憶とか能力とかの網をくぐって意味を付され、何かを見た・見ていると意識されるらしい。だから物理的にありえない物(不可能図形とか)が目に映っても、三次元処理されてしまうので錯視という現象も生まれた。基本は三次元なのである。で、やはり目に映ったものも個人によって構築されている、だから同じものを見ても人によってちょっと違う、それで見た目の好みの差も生まれる、なるほどと膝を打つ。脳と視覚の科学的な法則は解明されつつある、問題はその後の「読む」までに至る過程である。経験や知識が見た物に意味を与える、というのはわかりやすい。直感的にそうだろうとも思う。

「大王」は萌えマンガと呼ばれることがある。けど、どのキャラクターにどれだけ萌えるのかは個人差が非常に大きくて、同じ絵に萌える人萌えない人がいる。見た目の好みの問題とした場合、人によって意味に相違があるということになる。それはその人の人間観とか体験とか今まで読んだマンガや観た映画などの差が根っこにあるからだろうか。元は同じ絵に、こうも好き嫌いが生まれるってのも面白いけど訳がわからない。同じマンガを読んで面白いつまらないという両極端な感想が出てくるというのも人の読解力や嗜好に基づいている、というのと同じだろうか。面白いという感想でも、どこが面白かったかはいろいろだし、結局は人それぞれでおしまいなのか。この様々な現象の原因が、「見付ける」という行為の力の差ではないだろうか。つまり読解力と一般に言われる能力である。

そうなってしまうと、バカには理解できない作品というものが出てきてしまうが、正直そういう話になるかもしれない。けど、子供の頃面白かった懐かしのマンガを今読んで新たに発見があるとすれば、それこそ読解力の賜物ではないだろうか……。

作家が描いたものを、見る。文法とか読み方とか知らなくても、見る。そこから描かれたものの意味を見付ける。ひょっとしたら作家が意想外のことまで見付けてしまうかもしれない。見付けた情報を礎に脳が処理し、読む、そして理解する、これはこういう物語なんだと知る。同じマンガでも、読む人のマンガに対する教養・マンガリテラシーによって読解に差が生まれるとか、そんな感じの話のことである。意味を与えるのはあくまでも人なのだ。

でも、私は常々それって本当なのかなっと疑問を抱いていた。リテラシーとかマンガ記号とか、なんかマンガに造詣ある者だけが到達できる深い読み方があるみたいで、根拠は無いけどバカだってマンガの奥深さは理解できると思うし、それらの言葉を口にする人々になんだか不遜な気持ちがあった。けれども、自分自身確かに、リテラシーみたいなもの・前述のような同じ作品を再読して違うものが見えてくるという経験があるし、いろいろな作品を読むことでマンガの物語やキャラクターのパターンみたいなものもあるかも、なんて思いもしている。

そんな時に知ったのがアフォーダンス理論なのである。

この理論は、今までの認知観を覆した。意味を与えるのは人ではない、意味は元々環境の中にあって、人はそれを抜き出している・見つけているに過ぎない、という考えなのだ。これって、マンガの読み方そのものはではないか!

コマの中に椅子が描かれる。この椅子は座れる。誰か座ると思う。主人公の立場になってみる、主人公が極端に太っていたら、壊れるから座れない。小さすぎたら、高すぎて座れない。「座れる」「座れない」が見たあとの見付けたことである。作家の意図にかかわらず、ある物体を見たとき、その物体の物理的性質以外の性質も同時に認識されている、ということである。つまり、その椅子は、ある人には座れてこういう人には座れない、という情報をはじめから持っているということ。椅子とキャラクターの関係から座れる座れないを考えて判断すると意識されるかもしれないが、その意識以前にすでに脳はそれらの情報を知覚しているのである。意識したとしたら、それは情報処理の過程を追認したに過ぎない。

知覚されるのは性質だけではない、動きもある。二つのコマに椅子が同じ構図で描かれている。二コマ目が一コマ目より大きく描かれていたとすると、椅子に近付く・近付いたと知覚される。また同時に、近付いた者がその椅子を見ているだろうとも知覚される、見ているものが大きくなる小さくなるで遠近感を獲得している視覚の働きに依拠している。

マンガという紙面の中で描かれているものを情報と捉え、読者はその情報から自分にとって意味あるものを抽出して読解に結びつける。簡単だけど、そんなモデルが思い浮かんだ。あずまきよひこの発言を思い出して欲しい。再び引用しよう。

「『あずまんが大王』で、一〇〇言っても一〇〇は伝わらないということを学んだ気がするんです。自分はこう思っていても、そんな読み方があるんだ、というリアクションが必ず返ってくる。じゃあ逆に、どこから見られてもいいようにしようと。そのためには、どこから見ても破綻のないように情報量を詰め込まないといけないという風になった。」

萌えは設定としてどのマンガの中にも埋め込まれている情報である。萌えを求める人は、たとえ萌え要素がおよそなさそうな絵にも萌えという意味を見つけてしまうだろう。

BLも設定としてどのマンガの中にも埋め込まれている情報である。BLを求める人は、たとえBL要素がおよそなさそうな絵にもBLという意味を見つけてしまうだろう。

百合は設定として(以下略)。

あとがき

なんだか書いているうちに自分でも予想外の方向に話が展開して行ったけれども、実際は「よつばと」にも食い込んだ話をもっとしようと思っていたんだが、それはそれでまた別に考えるとして、ここで、「大王」という作品の分析・感想を通して、実はただの萌えマンガじゃない・それはあなたが萌えという情報をマンガの中から抽出した結果に過ぎず、本当はもっといろんな情報があるんだよ、ということが少しでも伝わっていただければ幸いである。

本稿の基盤となっているのは、あずまきよひこのインタビュー記事であり、高野文子の発言である。

マンガの情報に基づけば、両者とも出発点は同じだったろう。伝えたい情報(物語)があり、伝えたい思いがあった。それを絵にし、言葉にしていく過程で、あずまは情報量を増やす方向に、高野は減らす方向に進んでいった。あずまが「よつばと」で次々と作風を刷新していき、背景がほとんど実写という次元にまで到達しようとしている一方で、高野は情報を減らしに減らして、ついには描かなくなってしまう。とても残念だが、哀しいけどこれ、現実なのよね。

二人のキャリアは全然違うから並べて語るには無理があるものの、情報から考えると、この変化の違いがとても気になったわけである。描けなくなってしまった高野は、もうマンガのキャラクターを見るのさえ嫌だと語っている。

「マル描いて目鼻を入れたあたりでげんなりする。自分のものじゃなくて、ひとの描いた絵でも、目鼻のあるのがこっちを向いていると、なぜかよくわからないんですが、「うるさいなぁもう」って気分になる。」

七里圭の異色作「眠り姫」という映画がある。原作は山本直樹。この映画には、役者がほとんど登場しない。風景によって構成された映像と音楽によって紡がれる朗読映画とでも言おうか、ラジオドラマを想起せしめる、人の顔が欠落している世界である。パンフの諸解説や監督自身の言葉を総合すると、それらは小説のような映画と言えるかも知れないし、私もそう感じた。つぐみや西島秀俊といった実力ある役者の声が、「眠り姫」の物語を作る。「眠り姫」そのものが内田百閒の「山高帽子」を下敷きにしているので、監督によれば、「眠り姫」からセリフだけを抜き出した結果、映画のセリフそのものが「山高帽子」みたいになったという。「眠り姫」が生かされている箇所は登場人物の設定である。

とにかく顔が映されないし、映ったとしてもぼやけてて表情が全く見えない。喫茶店で会話をするシーンにしても、無人の喫茶店内が映されるだけ。自然、意識は音に注がれ、想像力が喚起される。衣擦れとかカップとスプーンが触れる音とか、会話以外に人物が何か動いた時に生ずる音と、一通り会話が終わった後に流れる心象風景なのかどうか判然としない映像と音楽が、今彼等が何を考え何を思っているのかという思索を煽ってくる。「絶世の美女」と小説で書けば、読者は各々の美女を思い描くだろう。でも映画は必ず映さなければならない、絶世の美女と思える役者を映さなければならない。これが不自由だと監督は言う。

そういう意味で、高野は、マンガの不自由さに直面しているのかもしれない。何かしらのキャラクターを描けば、誰かがどこかでこちらが考えてもみない反応でその絵を鑑賞し、萌えとか言われるのだから。

というわけで高野先生、機会があれば「眠り姫」をご鑑賞ください。なんかのヒントになるかもしれません。いや、ホントに。(2008年11月)

主要参考・引用文献

あずまきよひこ「あずまんが大王」全四巻 メディアワークス電撃コミックスEX

同「よつばと!」1巻~8巻 メディアワークス電撃コミックス

喜国雅彦「月光の囁き」全6巻 小学館ヤングサンデーコミックス

田中ユタカ「愛人[AI-REN]」全5巻 白泉社ジェッツコミックス

こうの史代「夕凪の街 桜の国」双葉社

若木民喜「神のみぞ知るセカイ」1~2巻 小学館少年サンデーコミックス

山本直樹「レッド」1~2巻 講談社イブニングKCDX

青土社「ユリイカ」2006年1月号

新潮社「考える人」季刊誌2008年夏号

リトルモア「季刊 真夜中」創刊号 2008 Early Summer

文藝春秋「文学界」2008年10月号

伊藤剛「テヅカ・イズ・デッド」NTT出版社

おしぐちたかし「漫画魂 おしぐちたかしインタビュー集」白夜書房

阿部嘉昭「マンガは動く」泉書房

佐々木 正人「アフォーダンス―新しい認知の理論」岩波科学ライブラリー

ネルソン・グッドマン「世界制作の方法」ちくま学芸文庫(翻訳・菅野 盾樹)

戻る

1巻9頁

1巻9頁 榊 1巻20頁

榊 1巻20頁  神楽 2巻117頁

神楽 2巻117頁 1巻46頁

1巻46頁  4巻128頁

4巻128頁 1巻15頁

1巻15頁 1巻122頁

1巻122頁 『確認』より 1巻128頁

『確認』より 1巻128頁 3巻44頁 髪をほどいたちよの髪の長さは大阪と同じくらい

3巻44頁 髪をほどいたちよの髪の長さは大阪と同じくらい 3巻91頁 実は同じ髪の長さだった大阪とちよ。二人のボケの一例

3巻91頁 実は同じ髪の長さだった大阪とちよ。二人のボケの一例 2巻146頁

2巻146頁  3巻41頁 髪の毛の質感が物語前半と後半で変わる

3巻41頁 髪の毛の質感が物語前半と後半で変わる

4巻56頁 手の指が極端にデフォルメされている。「よつばと」でも連載当初に少しだけ見られた。

4巻56頁 手の指が極端にデフォルメされている。「よつばと」でも連載当初に少しだけ見られた。 『なでなで』1巻98頁

『なでなで』1巻98頁 『なでなで』アニメ版

『なでなで』アニメ版 「月光の囁き」4巻117頁

「月光の囁き」4巻117頁 「月光の囁き」4巻131頁

「月光の囁き」4巻131頁 「月光の囁き」5巻111頁

「月光の囁き」5巻111頁 「月光の囁き」5巻114頁

「月光の囁き」5巻114頁![「愛人[AI-REN]」5巻193頁](azumangadaiou01-04/daiou_rei07.jpg) 「愛人[AI-REN]」5巻193頁

「愛人[AI-REN]」5巻193頁 「夕凪の街 桜の国」32頁

「夕凪の街 桜の国」32頁

「神のみぞ知るセカイ」1巻74頁と84頁

「神のみぞ知るセカイ」1巻74頁と84頁 「神のみぞ知るセカイ」2巻80-81頁

「神のみぞ知るセカイ」2巻80-81頁 「神のみぞ知るセカイ」1巻50頁

「神のみぞ知るセカイ」1巻50頁 2巻16頁

2巻16頁 1巻113頁 木村先生

1巻113頁 木村先生 『なでなで』1巻98頁

『なでなで』1巻98頁 『失敗』3巻39頁

『失敗』3巻39頁 『イルカで行こう』1巻84頁

『イルカで行こう』1巻84頁