たらちねの蚕は黒髪ロングを紡ぐ 雨隠ギド「甘々と稲妻」3巻

「甘々と稲妻」3巻

講談社 アフタヌーンKC

雨隠ギド

高校教師の犬塚は、半年前に妻を亡くし、5歳の娘を一人で育てているものの、仕事に追われて食事はコンビニ弁当や冷凍食品頼みの日々である。そんな父子が、ある春の晴れた公園の花見で出会った少女は、小料理屋の娘である女子高生・小鳥であった……

各所で評判のこの物語も単行本が3巻目に突入した。妻あるいは母を失った父子の物語であり、料理専門家として多忙な日々を送る母とはなかなか会えず、一人で小料理屋を守る娘の物語でもありながら、本編を彩るのは、毎回三人が懸命に作って、おいしく食べる、日常の中の食にあるのは言うまでもない。単行本には劇中料理のレシピも付いているとなれば、すでに実際に作ってみた方もいるだろう。私も毎回出てくる日常的な料理に、ほくほくしながら面白く読んでいる。

さてしかし前述のとおり、この物語の底流には、母親の存在が大きく横たわっていた。

すでに亡くなった存在としての妻がいつも作る手の込んだ料理は、犬塚にとって思い出したくても再現できない味であり、娘にとっても、その味は母への懐古のみならず、母がいた頃の楽しかった日常を思い出す装置だろう。3巻のドライカレー作りの挿話は、妻が残した数少ないレシピを再現するという、父子にとって彼女がすでにいないことをかみ締めさせることにもなる通過儀礼とも言える挿話であり、娘が母の不在という現実に押しつぶされそうになるのも道理である。

そうした感傷に訴えかけてくる一方で、私が個人的に気がかりであるのが、小鳥の感情である。犬塚と小鳥の関係は、教師とその生徒という危うい側面を持っており、小鳥が犬塚に内心ドギマギしているのも面白いし、彼女の恋心が本物かどうかも見所の一つではあるが、パン粥作りで見せた母親への表情が、小鳥というキャラクターに客観性を与えたと思う。

小鳥は、父子にとって異邦人であり、読者にとっての立ち場に近い存在だ。子を喜ばせようと必死に苦手な料理に挑む父と、その父の料理作りを子どもなりのアイデアで応援しようとする無邪気さを眺める小鳥の視線は、ほとんど読者のそれと一緒である。だからこそ教師への恋情に一人悶々とする姿に読者は共感し、愛着も湧くのである。

そして、もちろん彼女を彼女たらしめるのは、その黒髪ロングである。学校では風に靡かせたままの長い黒髪も、料理をする際には後ろできゅっと縛って1つに結う。この変化が、彼女のキャラクター性に大きく依拠しているのだ。

長髪のキャラクターというものは、それ一つで様々な可能性を秘めている。犬塚の娘にしても(劇中でこそ茶髪として描かれているものの)、5歳児であることを考えれば、その長さは今まで髪を切ったことがないのではないかと思われるほどの豊かさもあるわけだが、お出かけの際に後ろで2つに結うのは誰かと考えれば、本人には難しいわけで、そこから小さな娘の髪を結う父の姿という物語が生まれるわけである。まあもっとも、この物語の彼女の場合、一人で出来てしまっても不思議ではないし、一人で1つに結う姿も描かれているわけであるが、では、小鳥はどうだっただろうか? とそこから思うのである。

彼女の小さな頃の描写は数少ないものの、おそらく母が結っただろうツインテール姿が描かれていた。彼女は、小さな頃から長髪だったのだ。だが、その長さは肩に届くかどうかくらいであり、今のような腰に届くほどではない。実は幼児にして髪の毛がそこまで伸びるというのも現実的ではないが、その頃の描写を小学生低学年くらいと考えれば、その後の高校生になった小鳥が腰にまで髪の毛が伸びているというのは、これはつまり、まず間違いなく、髪を伸ばし続けた結果に他ならない(もちろん髪の毛の伸び方には個人差があるので一概に言えないのだけれども、今の小鳥ほどの長さにまで伸ばすには、一般的に言われる一ヶ月1センチ伸びる点を踏まえれば、約6〜7年は掛るのではないだろうか)。離婚した母と二人暮らしの彼女にとって、髪を通した母子のコミュニケーションは想像に難くない。ショートカットにするということは、それだけで母との触れ合いの時間も失われるということなのである。高校生になった今でこそ一人で髪を結えるようになってはいるけれども、髪の毛を通した描かれることのない物語を、長髪は紡いでくれるのだ。

というわけで3巻のパン粥回である。期末テストを控え、毎夜勉強にいそしむ小鳥は、母が小さな頃によく作ってくれたパン粥を作ろうと夜中、台所に立った。材料を揃えていざ作らんとした刹那、ほろ酔い加減の母が不意に帰った来る。四段ぶち抜きで登場する小鳥の母の描写は、そのまま小鳥自身の「びっくりした」という印象の大きさを表現し、同時にイタズラ心もある母親という印象を読者に与えるだろう。母も茶髪系とは言え、それなりに長い髪を次の瞬間には後ろで一つに結うと、ああ、小鳥は母親の真似をしているのかもしれない、そんな思いが去来する。

小鳥の要望どおりのハチミツの入ったパン粥を作る母と、それを座って待たずに横で見ているという娘の後ろ姿は、母娘にとっての愛しい時間であり、この出来事もいずれまた、小鳥にとって大事な大事な思い出になることだろう。

となれば、犬塚への想いというものも、ひょっとしたら父性への憧憬という面が強いのかもしれないと思いつつも、劇中で、休み中に犬塚からメールが来て浮かれている描写などを読むにつけ、彼女自身、その見極めは付いていないのかもしれない。それはつまり、物語にとっても犬塚と小鳥の関係性があいまいなままであることを意味している。

だが、この関係がふっと途切れることがわかったとき、小鳥はようやく初めて、この気持ちの正体に気付くのかも知れない。3巻の最終話は、そんな可能性を感じさせる挿話であった。

料理評論家としてテレビ関係の仕事に多忙だった母が、お店を再開する意志を小鳥に伝えた。パン粥回の影響かもしれない、母にとっても娘との時間は大事な思い出となるのだから。

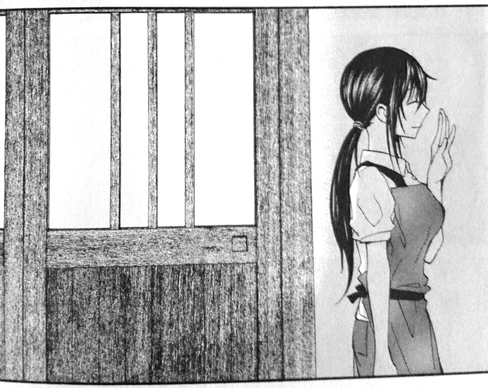

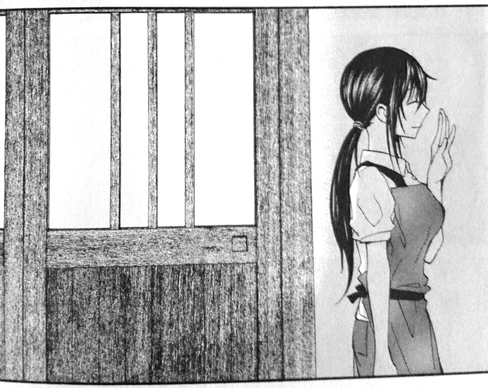

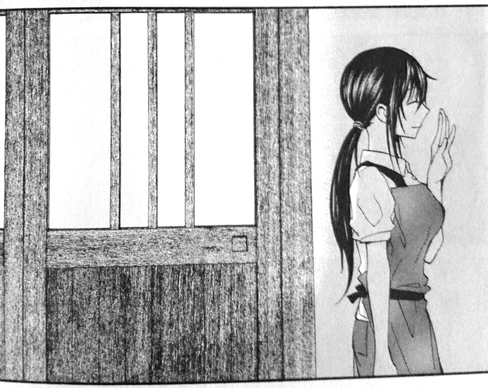

店が再開すれば、店の厨房で料理作りの勉強と食事をしていた小鳥たちにとっては、楽しい食事会の終了を意味している。犬塚から「今までのお礼をしたい」を言われた小鳥、150頁3コマ目は、犬塚父子を見送る小鳥の背後に大きな空間を広げた。

笑っているように見える小鳥の背後に控えている複雑に絡み合った物言わぬ感情が、この空間に詰まっている。店の扉から漏れる光は店の再開を喜び、その奥にいる母への想いが彼女を笑顔にする。実際、母との時間が増えることは小鳥も望んでいることだ。だが、それ以上に犬塚との交流が失われることに、彼女は落胆していた。読者にとっても、いつまでも続くわけではない物語、ということを意識させられた瞬間でもあった。

3巻150頁3コマ目 小鳥の背後の空間

(2014.9.7)

戻る