原作:クワハリ 漫画:出内テツオ

「ふつうの軽音部」7巻 第62〜63話

「閃光少女」を読む

集英社 ジャンプコミックス

なるほど、好きな・思い入れのある楽曲が劇中で使われると、こんなにも感動してしまうものなのか。

6巻末から7巻で描かれるハロウィンライブ、そして「は〜とぶれいく」と「プロトコル」のバンド対決は、まず、はとぶれの演奏から火蓋を切った。もはやどんな楽曲が歌われるのかも本作の見どころの一つとなっているだろう中にあって、選曲された一つが東京事変の「閃光少女」であることに、衝撃を受けた。旋律とともに、PVの映像が脳裡に鮮やかに蘇ったのである。

思い出しながら改めてPVを鑑賞し、歌詞を通読し、そうして漸く落ち着いて、もう一度、その歌いだしの場面に瞠目した。鳩野が随分と落ち着いている。幸山の選曲というあたり、きっとPVの映像に自分自身と鳩野を重ねているだろうことは想像に難くない。けれども、物語は鳩野の歌を、別の少女たちの物語に被せてくることで、当時の私の思いとは別の物語を立ち上げてきたのである。

歌い始める直前、少し口を開いた鳩野の、なんとも艶っぽい横顔に一瞬ドキリとする。何を歌うのかとページをめくると、正面を真っすぐに捉えて、最初の一節を歌い始める。

7巻101頁。歌いだす直前の鳩野の横顔。

7巻101頁。歌いだす直前の鳩野の横顔。

前曲の演奏では自分の思い出深き選曲ということもあり、尻もちをついてしまう事故があっても、最後まで執念と気合で演奏して歌いきった鳩野の躍動感ある描写から一転して、やり切った感がある興奮から覚めたような澄ました表情が印象深い。

顔からこぼれる汗と、はとぶれのメンバーが知らず纏っている青春の煌めき、というと安っぽいけど、後にたまきが解説する「始まったばかりのバンドって こんなに輝いて見えるんだ」をまさに描こうとしている。あれ? 鳩野ってこんなに色気があったっけ……と前ページのコマの影響もあって、今までで一番素晴らしい表情じゃないだろうか、とも思ってしまうほどだった。

あっそうか、これは歌いだしの息を飲み込む瞬間なんだ。PVの冒頭は、少女の口元のアップから息を吸い込むのに合わせて、すっとカメラが引いて全身を映すというカットだが、曲の最初のブレスは、曲の一部であり、歌詞の一部でもあったのかと気づかされる。改めて曲だけ聞くと、確かにボーカルのブレスから始まっているではないか。鳩野の横顔と口元は、その瞬間を切り取っているのかもしれない。少し緊張気味に歌いだす様子は、頬にわずかな紅をかすめて、閉じていた眼を開き始める。幸山がこの曲を選んだのも納得である、これは神が顕現する曲なのかもしれない。

冗談はさておき、曲の背景には、憧れの先輩であるたまきと夏帆の回想を交えた、鳩野の知らない物語が描かれていた。公園の弾き語り練習で先に鳩野の「閃光少女」を聞いていた夏帆のモノローグから、二人の感情の交錯が歌詞とともに描かれる。PVの二人の少女が意識されているのは明白だ。

鳩野がしっかりとマイクを握っているのも功を奏していよう。先の三曲は、どうしてもギターの演奏も意識され、鳩野はマイクに向かって顔を突き出して歌っていた。ボーカルだけに集中して歌えたのは、三曲目のサビくらいだったろう。もちろん、動きの激しい描写ができるこその迫力ある曲になり場面となるわけだが、それまでの動きとは打って変わって、じっくりと歌おうとする姿勢……さすがは幸山の選曲である、神の声をしっかり聴きたいという想いと、とくと聞きやがれ大衆どもよ、という訴えがほの見えるようだ。

きりっとした表情の少女が正面を向いている。これだけでもPVをまたも想起してしまう。観衆の一人として、たまきが見詰める先には、確かに鳩野が描かれている。7巻61頁目だ。向かい合うかのような構図となる。けれども、たまきが本当に見詰めているのは、鳩野ではなく、過去の自分であることが明らかにされていく。

前を歩いていくと、自分とは異なるもう一人の少女が向かってくる。近づいて止まると、二人は鏡像のように同じポーズで動き始めた。最初はゆっくりと、探りつつ、だんだん速くなっていく。PV冒頭のシーンから伺えるのは、二人の出会いだろうか。劇中で少しずつ紡いできた、たまきと夏帆の二人の物語・その出会いと友情、そして別れてしまった今の現状を、鳩野を通して・曲を通して繋げていく様子が詳細に描かれる。

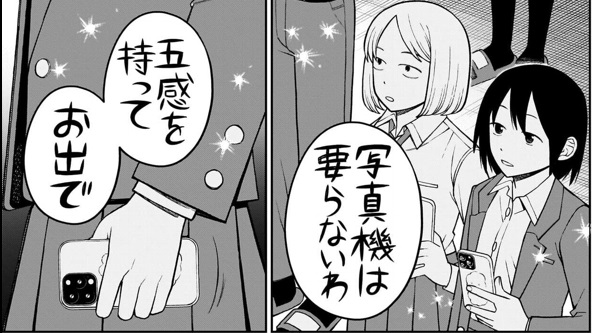

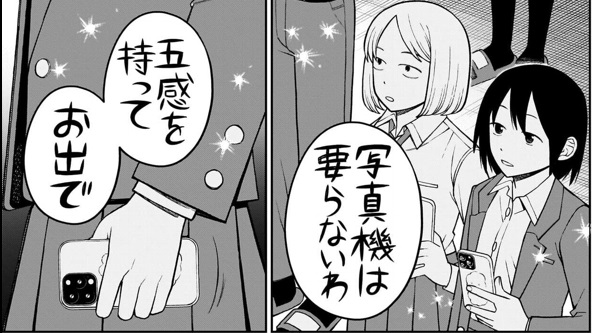

この曲の歌詞が面白いのは「写真機は要らない」と訴え、「五感を持って」今この瞬間を体感せよと高らかに宣しながらも、「感度」「焦点(ピント)」「切り取って」「焼き付いて」と、写真がイメージされる形容詞を散りばめているところである。

7巻111頁。「閃光少女」の英語タイトルは「Put your camera down」、カメラを置け、である。

7巻111頁。「閃光少女」の英語タイトルは「Put your camera down」、カメラを置け、である。

写真を捨て、逆に身体を写真のように神経の細部までをも研ぎ澄ませ、今この一瞬を体感せよ、という切なる思いは、「電池を残す考えなんてないの」からも伺える。バッテリーの残量を気にしながら撮る携帯・スマホの写真・動画には映らない瞬間が、この演奏場面には描かれているのである。

たまきの回想が終わると、鳩野たちの演奏がいよいよ盛り上がっていく。煌めく星々が、コマの間を流れ、室内を満たしていく。109頁で、ついにたまきの正面の顔も描かれる。鳩野と向かい合って、鳩野を通して、見詰めていたはずの自分の過去は、夏帆のものへとすり替わり、夏帆への思いを強くしていく。異なる道を進むことになってしまったけれども、ずっと忘れられずに引っかかっていた存在が、歌によって曲によって、写真のように鮮明に立ち現れてくる。あの時の記憶がぐっと蘇ってくると、本当の自分の気持ちも、一緒になって頭をもたげてくるのだ。

音楽とか曲とか、そういうものはよく知らないし、東京事変のこともよく知らないけれども、狂ったように「閃光少女」のPVを見続けた時期があった。この映像は何を描いているんだろう、向かい合った二人の少女が背を向けて走って、結局どこに向かっていったのだろう。音楽の落ち着いた調子や、歌詞から見える希望と同時にその正反対のものが重なり合っているかのような、音楽からは伺えないような映像。それでいて歌詞の内容と乖離していない。歌詞の字面からは想起できない抽象的な物語が、映像にあった。

個人的にたどり着いた結論が、少女の死と再起だった。インサートされた映像から、おそらく二人はバレエを通して出会った親友だったのかもしれない。そんな過去を匂わせつつ、背を向けて走っていた一人は、一瞬、バレエのように飛び上がると、すっと画面から消えるのである。映像では、ここで歌詞が終わり、長いインストが余韻として流れ続けた。もう一人が不意に足を止めて振り返る。少女がいないことに気付いたのだろう、戸惑っているかのような表情を瞬間、感じた。二人が重なるシーンが暗示され、もう一人の自分も、実は自分だったのではないかとも思わせられるシーンが続く。PVをよく見れば、走っていく二人の方向が一瞬、交錯させるシーンが挿入されている。本当に走って消えたのは自分なのだろう。少女時代の自分との決別、みたいな解釈もできるだろう。けれども私は、もう一人の自分との決別よりも、親友との別れという解釈を選んだ。そのほうが、なんだが得心したからであって、全く根拠はない。「最期」という歌詞に引っ張られすぎかもしれないが、あるいは死んでいたのは自分かもしれない、という切なさである。

今、その解釈はあながち間違ってはいなかったような気がしている。「ふつうの軽音部」の「閃光少女」で描かれた二人の少女の物語は、鳩野を通して結ばれる、たまきと夏帆だった。今は違う道を歩いているけれども、文化祭で再会すれば、すぐに打ち解けて昔のあの頃に戻れる。こんなに簡単に笑いあえるのは、あの頃を共有した同志だったからではなく、今、この瞬間、夏帆と一緒にバンドをやりたいという本当の気持ちがあるからこそだ。かつて東京にまで会いに行った憧れに似た恋心とは違う、未来の物語に向けた最初の一歩を、たまきは「写真機」を取り出して、大きく踏み出すのだ。

(2025.6.11)

戻る

7巻101頁。歌いだす直前の鳩野の横顔。

7巻101頁。歌いだす直前の鳩野の横顔。 7巻111頁。「閃光少女」の英語タイトルは「Put your camera down」、カメラを置け、である。

7巻111頁。「閃光少女」の英語タイトルは「Put your camera down」、カメラを置け、である。