松崎夏未「ララバイ・フォー・ガール」

夢の続き

祥伝社 フィールコミックス

青春時代の苦い思い出が蘇る、松崎夏未の短編集「ララバイ・フォー・ガール」が素晴らしい。表題作をはじめ、主に高校生時代のあれこれを、ネガティブで容易く傷つく直截的な言葉をぶつけあう醜さを明け透けに描きつつ、すべてのキャラクターが次のステップに向けて前進する、ポジティブな読後感をもたらしてくれる。本稿では、表題作「ララバイ・フォー・ガール」を中心に、その魅力を語りたい。

繊細な描線と確かな全身像で構築されたキャラクターは、掲載誌のフィールヤングらしさで溢れているが、物語と演出は映画的にコマを運びキャラターを前進させる。その手際の良さは、短編だからこその洗練さかもしれないが、わかりやすい例として「お寺の道子ちゃん」を挙げよう。

冒頭、大きなカバンを抱えて階段を上がる主人公の青年、J2のサッカー選手として活動していたが30歳を目前に引退、帰ってきた地元には、離婚したヤンキーくずれの姉と、ヒステリックな母が待っていた。小学生時代に仲の良かった道子と再会、諸々あって次の段階へ進む決心をした彼は、カバンをキャスターでガラララと持っていく。カバンの対比が冒頭の重さとラストの軽快さでもって、キャラクターの気分や心意気を簡潔に表現しているのだ。

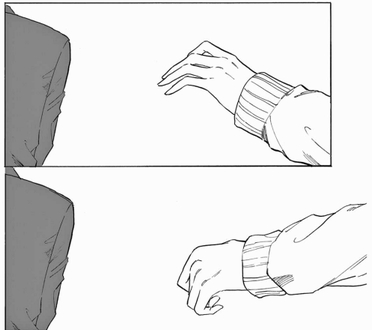

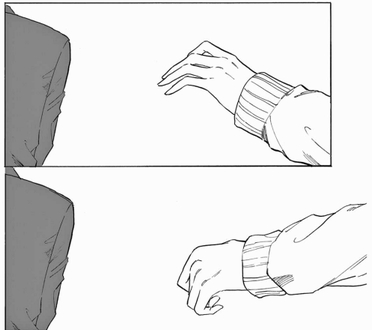

あるいは共学化で揺れる女子高を舞台にした中編「EVER GREEN UTOPIA」は、宇津美とゆかり・二人の親友の高校生の心情を同性愛に対する考え方の相違から浮き彫りにしていく。廊下の隅で女性同士がいちゃついている現場の目撃や古典を通じて先生が解説する男色など、物語は、二人のうちの一方に、彼女もそうではないかと言う疑問の目を読者に向けさせる。ほどなくカミングアウトした宇津美に、ゆかりは掛ける言葉を見失う。項垂れる宇津美に手を伸ばすゆかり2コマの空気、1コマ目で肩に手を伸ばそうとするコマ枠に囲まれたゆかりの手、2コマ目で躊躇したかのようにその手を留める。ゆかりの手を遮っていたコマ枠は描かれず、手を引っ込めていく印象を読者に与える、見開きのノド側のコマ枠の一辺を削るだけで、その動きを演出するのだ。

これら短編には、マンガのキャラクターが前進する意思を表明する右から左への動きがそちこちに描かれている(読者から見た右を向く左を向くであり、劇中のキャラクターが向き方向ではない。念のため)。上記の例でいえば、左側の宇津美に、右側のゆかりが手を伸ばすも引っ込める描写により、同性愛についての考え方や二人の立場の相違を、前を向く宇津美をゆかりが追いかける、という構図に落とし込む。「お寺の道子ちゃん」も地元に帰った青年は、右を向いて変わらない地元を嘆き、地元から出ようと考える道子は左を向き、こちらに立ちはだかる青年と対峙し、押しのけようとする。二人の女性の可愛いと美人とその生き方を描く「今夜、ヴォーグのフロアで」は、主人公のありさがブスな花岡をいじめる場面が、そのまま二人の目指す方向性の違いを活写し、その後の展開を予測させる。常に鏡や写真と言った何者かの視線によってでしか自分の可愛らしさを担保できないありさと、自らの美しさを自覚した花岡のすれ違いは誰も分け隔てなく映しこむ鏡の前で展開され、それはやがて一方だけを映すテレビを通して結論付けられる。小道具も含めて、明確な映像が読者に想像される演出なのである。

さて表題作だ。各短編の主人公たちの親の存在は、母親が理不尽な性格としてだけで明確にキャラクター付けされず概念のようなもので、父親に至っては不在なのだが、本作も同様に、化粧や艶気を断じて許さない価値観に支配された母親に知らず影響された主人公のかなと、オシャレを厭わず断行する好きなことに真っすぐなゆきなの二人が不思議と仲良くなり、互いの価値観の相違がぶつかりあって喧嘩別れしてしまった過去を回想する挿話である。

カトリック系と思われるお嬢様学校に通うかなと同じ予備校に通うゆきなの出会い、家の待遇もあって校則に準じて先生に注意されるような振る舞いも避けて生きてきたかなは、友達も作らず、先生に叱られても化粧を試みるクラスメイトたちを蔑んでいた。一方のゆきなはメイクをばっちり決める高校生の日常を目いっぱい楽しんでいる。予備校を通して知り合った二人、というか、気さくなゆきながかなに話しかけ、予備校帰りにファーストフードに寄ったり、ちょっと化粧をしてみたり、ゆきなの自由さに惹かれていく。けれども受験勉強が本格化すると、ゆきなの洒落っ気は鳴りを潜めていき、かなは彼女に対して不信感を思わず表明してしまうが、すべてをゆきなはお見通しであった……さてしかし、あらすじよりも魅力的なのは、演出の楽しさである。

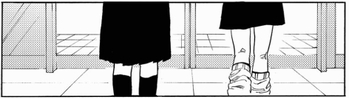

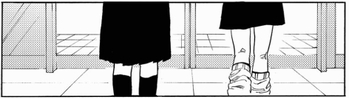

初めての寄り道で向き合ってポテトやジュースを飲むかなに、わいわいと話しかけるゆきな。かなは、何の衒いもなく、自分の価値観とクラスメイトのバカに見える言動との違いを語り、理解できない様子をゆきなに告げる。ゆきなは、かなから見れば、そのクラスメイトと同様の存在なのかもしれないが、そう思われてもそれはそれで見解の相違と受け入れ、本音をはっきりと言うかなを面白いと気に入る。二人の距離感が向き合った膝で示されると、かなのモノローグが「今まで死んだフリをしてた?」と挿入されるコマで、ぐっと近づいて描かれる。かながゆきなの価値観に共感しはじめる、第一歩をモノローグという演出で実際に距離感として描き、その後二人してお店を出る後ろ姿を膝裏を中心とした一コマだけで演出すると、距離が本当に近づいた様子が理解される。

距離感の演出はラストにも繋がっているが、もうひとつわかりやすく仕掛けられたラストとの対比としての演出がある。初めてメイクをした日、ゆきなにつけまつ毛を色づけられたかなは、鏡を通して生まれ変わった自分を知る。そしてゆきなのバサバサで固いというお気に入りのまつ毛に右手を伸ばして触れてみる。この一連の場面、触れようとするかなと「触ってみる? 受けるから」と顔を差し出すようにするゆきな、二人のカットの下半分、二人が座っている椅子と思われる影によって黒く塗りつぶされているのである。母親や学校の目の届かない、隠れているような錯覚が、このコマの窮屈さに表現されている。そして、いざ触れて実感する化粧と言う魔法に、かなは感激するのである。

前述した右を向きキャラクターと左を向くキャラクターもその傾向を踏まえる。過去を振り返るかなは、もちろん右(かなにとっては左だが)を向いている。そして「かなちゃん」と思いがけず再会する二人。ゆきなは感激し、向かいの席にではなく、かなの隣に膝を寄せて座ってくるのだ。

まじまじと見つめた久しぶりのゆきなは、化粧を決めて輝いていた。懐かしい感覚を「あ この感じ」とかなはモノローグする。ゆきなの外面の輝きと、内面の充実ぶりが端的に表現される。

冒頭の「ズゴッ」というジュースを飲み終えた擬音と、ラストのカランという氷が解ける時間経過を表現する擬音が、まだ終わっていないよと言っているようで、隣り合った二人の未来が明るく垣間見えた気がした。

そして、今度はゆきながかなの目尻に手を伸ばす、個人的にかなり感動してしまった映像が見えるような場面である。彼女たちは忘れていない、二人の夢は今も色褪せてはいない、高校生と言う長い夏休みが終わっても、二人はむしろこれから始まるのだ。というわけで、あの頃の彼女たちに捧げるの曲はこれ、Hakubi「夢の続き」!!

戻る