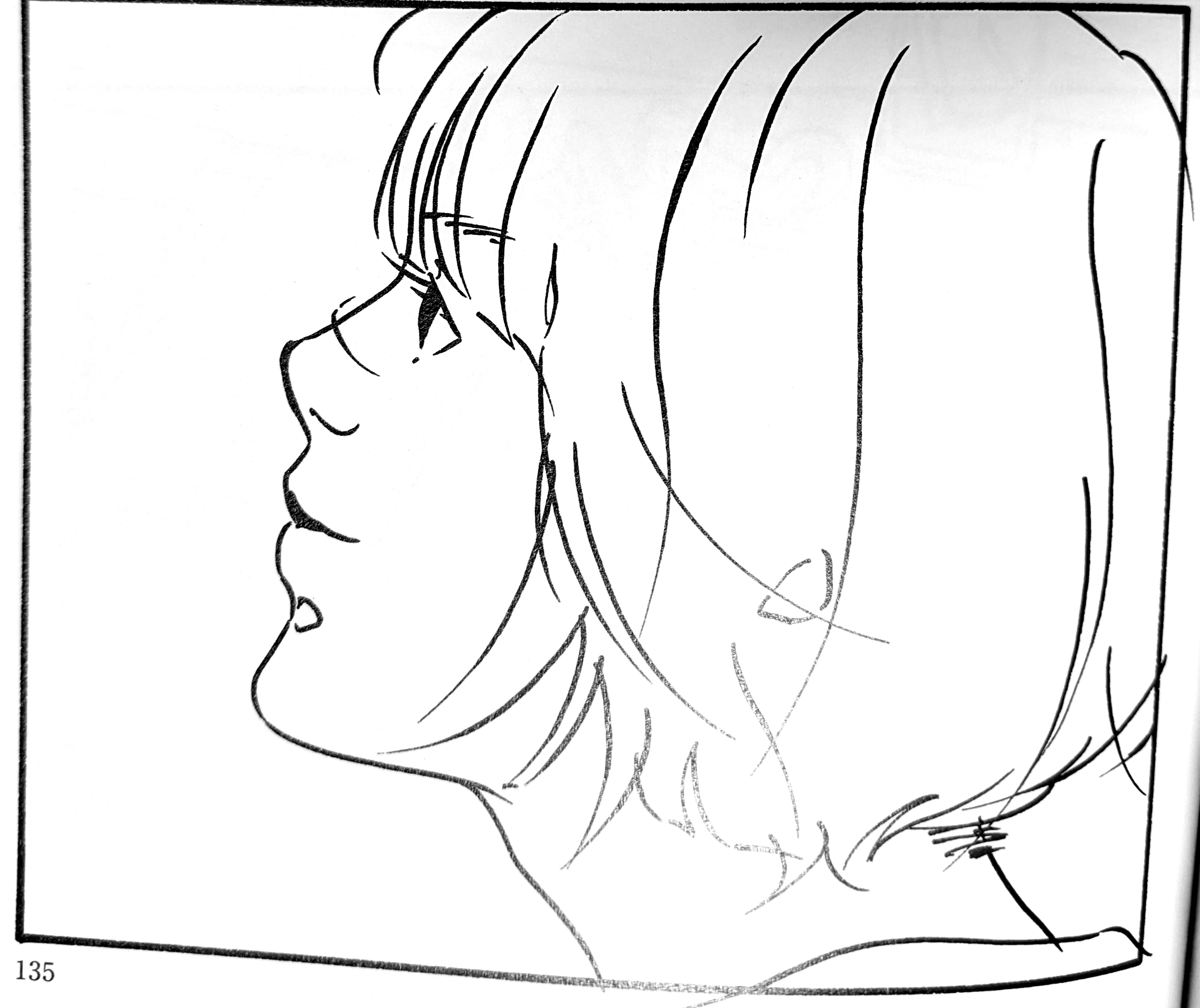

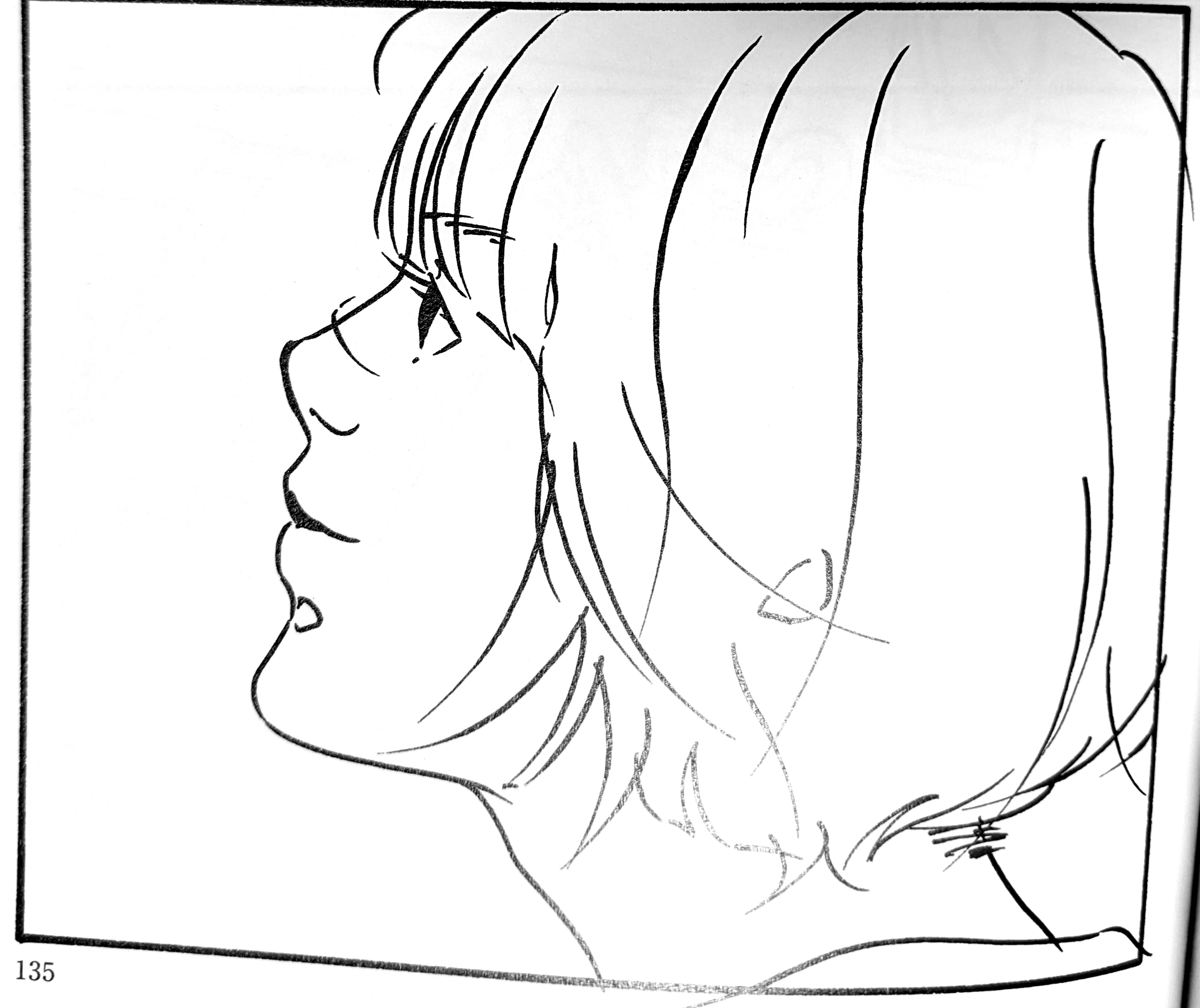

魚喃キリコ「こうふく。」

青い余白

祥伝社「キャンディーの色は赤。」より

2025年、冬。

昨年末に魚喃キリコが亡くなったと公表された。

マンガをほとんど描かなくなって、それでも時折思い出したように映画化されるほど、長く長く多くのファンをつかんで離さない魅力ある作品を残して、亡くなっていた。

私自身はファンというほどでもなく、熱心とは言えない程度に作品を後追いするくらいの認識しかなかった。それでも「blue」を始めとした長編作品が好きだった。個人的にはお近づきになりたくないキャラクターたちに全く感情移入が出来なかったけれども、こういう寂しさもあるのかぁ、と一人合点しながら、時々思い出したように発表される短編や映画化の情報は、見逃さないようにしていた。

旧Twitterの魚喃キリコofficialもフォローしていたが、本人と思しきtweetは少なく、公式が伝える未収録作品集などの情報も、自分にとってはどこか上の空で、なんとなくtweetされた文字を漫然と眺めていた。

昨年、どうしても観たい映画があって、でも都内のはずれでしかやってなくて、意を決していくには、時間的にも金銭的にも踏ん切りがつかなかった。そんな時、仲野太賀の特集上映が新宿テアトルでオールナイトであることを知り、そのうちの一本が冨永昌敬が監督した映画「南瓜とマヨネーズ」だったのである。背中を押すには十分な動機だった。ホテル代を考えれば映画館で一晩過ごすのも悪くはないと、久しぶりに映画を通して魚喃キリコの世界観に浸った。

けれども、何か違っていた。自分が作品から受けた印象は、もっと陰鬱で恋愛に依存していて、こいつらはどいつもこいつもなんで好きだの嫌いだのと衝突を繰り返しているんだろう、という嫌なキャラクターたちの別世界だった。だから、所詮は他人事として、見世物でも遠くから眺めるみたいに無責任に野次を飛ばせたはずだった。オダキリジョーが演じるハギオは、確かに魚喃キリコ世界の住人だったけれども、仕事に精を出し始め、それが生活の中心になっていくせいいちに、あれ、生きていくことに精一杯なこんなキャラクターがいたっけ?と妙に不安に駆られてしまった。

帰宅してすぐに長く本棚に仕舞われていたいくつかの作品を読み返す機会を得たのだけれども、久しぶりに読んだ作品たちは、ホントにみんな生きていくのに一所懸命であることに気付いたのである、改めて。どこかスカした印象を持っていたのは、私がそう思いたいという我儘でしかなかったのかもしれない。

今、一年ぶりに魚喃キリコのいくつかの作品を読み直してみた。その中の一冊、「キャンディーの色は赤。」には、マンガとは言えないような詩や、エッセイ、絵のないマンガ、そしてハルチンのようなキャラクターたちがにぎやかに雑談したり、恋愛に苦しむ姿が痛々しく告白されていたり、いろんな作品が長くても10頁くらいの短編が、ぎゅっと詰まっている。

「こうふく。」という8頁の掌編を、中でも何度も読み直してしまった。

全編モノローグはいつもの奴だけど、幸せなんだなぁと思う主人公の独白で、冒頭で空を見上げた横顔のアップが、確かにそう感じているような、太い筆致でスッと描かれていた。いつの頃からか、魚喃キリコが描くキャラクターの横顔は、どこか迷いめいたものが感じられる震えがあったように思う。額から伸びた線は、鼻の頭あたりで一回止まって、あるいはまたそこから改めてペンが持ち直されて、唇・顎へと引かれていく。若い頃なら難なく引けていたかもしれない細い線による横顔の輪郭・額から顎まで一息で描いたような線から、何度も逡巡しながら、一つずつ、顔の輪郭を形作っていく画風に変化していた。年齢による衰えか、線を引くことの迷いなのか、素人にはわからない。

ラスト前に、その横顔が少し変化する。顎をわずかに上げて、ほんの少し開いていた口が、きゅっと結ばれて、微笑んだことが伝わってくる。過去の苦しみをもう少しで乗り越えそうなところまできて、主人公は幸福を感じる瞬間を述べていく。些細な日常のちょっとした変化にも敏感に、過剰に反応していたことだろう負の感情は、今はもう明るいほうへと向かっていることがわかる。職場のしほちゃんが話しかけてきたことに喜ぶ1コマが特に印象深い。人との付き合い方でさまざまな形態によって傷付いてきた魚喃キリコのキャラクターたちが、そんなことで、ふっと笑顔になる。

愚痴ったり悪態吐いたり、好きだの愛してるだの小うるさい癇癪もなく……でもいや多分、主人公にはそういう時期があって、苦しみぬいて鬱になっていったんだろう、そんな多くのキャラクターたちの悲痛な思いを背負い込んだかのような錯覚を、一瞬、感じてしまった。

主人公の視線の先には、モノローグで語られる自分の居場所がある。最後のページは、絵はなくモノローグが並べられている。いや違うな、余白を描いているではないか。いくつかの掌編には感じられなかった、余白を線で描く感覚を、「こうふく。」に感じたのである。

視線の先を意識させる(もちろん事前にベランダから眺める景色を1コマ仕込んである)ことで、キャラクターと一緒に、空を見上げるのである。どうにも感情移入できなかった魚喃キリコのキャラクターに初めて、共感した気分になったのだ。

いつだったか、フランスに行くという編集者に、現地の石を拾ってきてもらった旨のtweetが思い出される。あぁ、これだ、今そのtweetを読んでいる。「フランスの大地のカケラ」と記された言葉は、確かに、魚喃キリコのマンガのモノローグの一節みたいだ。

先生の作品は、「左手に握るとしっとりと馴染むもの」として、多くの人々の書棚の余白や記憶の余白に、青く残り続ける。

(2025.12.30)

戻る