kashmir「ぱらのま」1巻 彼女の旅の風景

白泉社

鉄道旅行が趣味の若い女性の一人旅の日常を淡々と描いたkashmir「ぱらのま」が面白い。ドラマらしいドラマもたまにはあるけれども、こういう何か起きそうで起きないドラマというものは、読書でも映画鑑賞でも観てて飽きがないものだ。

第1話で、これはそういうマンガですという宣言よろしく、駅弁食べるなら電車の中だよなと何気なく乗った甲府行き車中で富士山を認めると、そうだ富士山の近くまで行ってみようと俄かに日帰り温泉旅行となる。この行き当たりばったり感が、実はすでにドラマとして劇的な展開なのだけれども、そういう雰囲気を感じさせない、むしろこれが当たり前の休日の過ごし方なんです風に周囲の人々の旅の様子に触れながら、出張中らしい会社員や家族旅行に外国人の観光客などを描き、自分が異邦人のような感覚を紡ごうとするも、でも彼女も傍から見れば、やはり旅行客の一人なんである。いろいろと思索を巡らせたところで、結局は落ち着くところに落ち着く。もちろん彼女の容貌が可愛らしいから読んでいるという理由もなくはないが、樹海行きの不思議な電車と出くわすところなんて、出来すぎなんだけれど唐突に兄からかかる電話で真の目的が知れるのと、その場の思い付きですでに物語が動いていることで、何の疑問もなく・もちろん行先はわかるし乗らないほうがいいよと少し冷や冷やしつつも、このだらっとした感じで物語が進む感覚がとても心地よい。

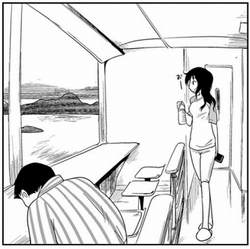

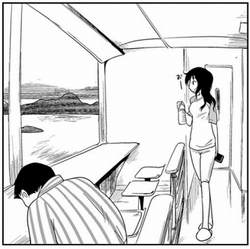

続く2話目の寝台特急の中の何気ない一コマ、朝ゆるりと起きてラウンジらしいところから眺める景色、29頁3コマ目がこの作品の特徴を物語っていよう。次頁で彼女の具体的な行先が明らかになるのだけれども、風景よりもこの構図は朝の気だるげな彼女の雰囲気を手前の寝ているっぽい恰好の人物を描くことで表現しているのである。「おー」と景色に感心しているようでいて、気分はまだ朝のぼんやりした感覚が残っている。それでいて、ああ、あれは瀬戸内海だったのかと後で思い起こさせてくれる。

もちろん鉄道に詳しければ、彼女の乗った電車が何かは瞬時にわかってしまうだろうし行先も景色も見当がついてしまうのだろう。そんなマニア心をくすぐりつつ、開けっ広げに語り倒さないのも、このコマの印象深い点だ。

さてしかし、一人旅を続けていれば、旅先での不意の出会いというものもなくはない。基本的にこの作品にそうした劇的は望んではいないが、6話で出会った女性との成り行きの旅は別である。旅慣れない女性を案内する様子は、作品の肝とも言える行き当たりばったり感を損なうことなく、それでいて一般的な旅の醍醐味の一つだろう風景への関心も備えており、1巻にして作品の集大成的な雰囲気さえある。もちろん1巻の最終話だからこの挿話を描いたとも思われるけれども、扉絵からは、そんなのほほんとした雰囲気が女性から感じられないのだ。架空の町の長い階段をすれ違った後の主人公と女性、彼女の格好がスーツ姿でこれから普段の生活に戻るような塩梅なのに、主人公は軽装でこれまでの様子がここまでの挿話から想起されようし、ここからもまたいつも通りの旅を続けるだろう、そんな一時の出会いの象徴にも思える。

本編では、女性の佇まいから社会人としての姿は想起できない。およそ旅慣れない格好、特にサンダルという出で立ちは旅を趣味としない読者でも不安を抱く頼りなさだろう。目的地への行き方がわからず、うろうろとしている様子に手を差し伸べてしまう主人公も仕方ない。

はからずも観光旅行とぶらり旅の違いが浮き彫りになった。バスに乗った二人の考え事の相違が面白いが、ある観光名所を歩くときの彼女のつぶやきが、不意に心に残る。

「階段のこの傾斜… 子供ころはきつかったような おぼろげな記憶が」

主人公と彼女の思いが交錯した瞬間である。読者が誰に視点を置いて読んでいるかにかかわらず、ここで両者の視点が子供のころの回想あるいは想像として一致すると、二人が対話をする自然な演出が導かれ、昼食をおごられ、ひいては宿まで同じ部屋に泊まるに至る流れは、主人公をして驚かせてしまう旅の解放感なわけだが、その過程で彼女の旅の理由を知らされると、主人公は彼女に目的地までの道中、遠回りにもかかわらず山陽本線を勧めるのである。当然、詳しいものなら何を彼女に見せようとしているのかを読めてしまうのだろうが、主人公として旅をしていた鉄道知識のない私にとって、その景観は、たまちま主人公から離れ、彼女に身を寄せて感動を共有するのだ。

それは、あの丸い橋よりもこの後に訪れる鍾乳洞よりも大きなコマで表現され、過去の回想と旅をしていた彼女に、彼女自身の旅の思い出を刻み込んだのである。

戻る