大島智子「セッちゃん」

セイダカアワダチソウはもう生えない

小学館 裏少年サンデーコミックス スペシャル

イラストレーターの大島智子が今年(2018年)11月に自身初めてのマンガ作品として上梓した作品が「セッちゃん」である。「セッちゃん」の「セ」は名字の「瀬川」の「セ」でもなければ名前の「世都子」の「セ」でもない、「セックス」の「セ」であるという説明文があると、おっさん的には斉藤和義を思い出してしまうが、それは置いておくとして、誰とでも寝てしまう大学生の女の子のセッちゃんと、高校時代から付き合うまみという彼女がいながら、いつのまにかセッちゃんとずるずるなんとなく交流していくうちに自分の中に巣くっていたセッちゃん的なものに気付くも、気付いたころ時すでに遅し、その成長する発端を描かれる、あっくんという同じ大学生の男の子、この二人が作品の主題とも言える虚しさあるいは儚さと言える20世紀末に似た空気感に纏われながら映画を見たり漫画を読んだりだらだらする日常が描かれる。

この物語がそうした空気をはじめから内包しているのは冒頭でセッちゃんが殺されることを説明しているからだ。無残な死体とその横に転がったクマのぬいぐるみを見ると、私は岡崎京子を思い出さずにはいられない。岡崎京子の代表作である「リバース・エッジ」と比較するほどの作品では全然ないが、それでもこの作品の稚拙なマンガ表現と古臭い主題を差し置いてでも少なからず感銘を受けた読者の一人としては、この世間で起きている騒々しい日常とは全く別のところに主人公のハルナと山田がいて、こずえがいて、観音崎やルミがいた、あの死体を巡る不穏さが当時の読者に嵌ったのと同様に、この冒頭の殺された場面から遡って描かれたセックスにも食事にも充足できないセッちゃんに共鳴するあっくんの様子が、年甲斐もなく今の、少なくとも今の私には刺さったのである。

「リバース・エッジ」が世間とは無関係な日常をなんとなく過ごしていくうちに性的な関係を結ばないことによって生まれる関係性というものを、ハルナと山田の間に死を触媒に浮き彫りにしていた。この作品でもセッちゃんとあっくんは、おそらく性的な関係にはならないだろうというような予感はあったし、それは大きく外れてはいないが、「リバーズ・エッジ」と似て非なる・大きく異なる点といえば、誰のものともわからない死体だった「リバーズ・エッジ」が、「セッちゃん」では身元がはっきりした死体をあっくんが見つけるシーンであったり、あるいはデモに参加・従事していくうちに犯罪的な行為にのめり込んで行く大学の知り合いの武であったり、具体的な名詞が存在している点である。1990年代と2010年代の空気を比較する上でも面白いとは思うが、まあそういった専門的なことは社会学者に任せて、ここでは純粋に作品の感想をだらだらと語っていきたい。

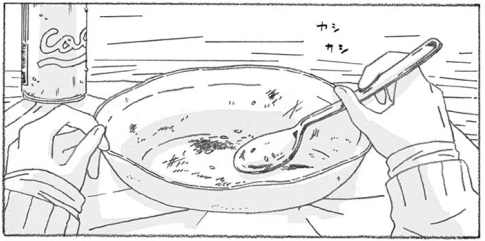

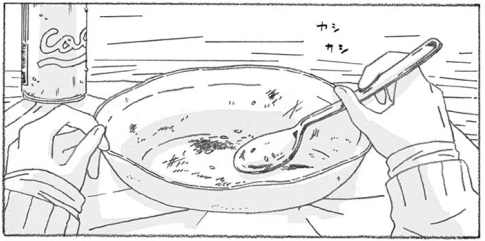

第一話から「セッちゃん」は誰とでもセックスをする女の子であり、自宅には小学生の妹がいながら父親から疎まれ蔑まれている様子が描かれている。女子の学生からは誰でもやらせる女と噂され、男子からはそんな視線を向けられる。家でも外でも孤立しているような感覚であるが、セッちゃん自身に切迫感は感じられず、セッちゃんを大事にするという男の子の告白をカレーを食べながら聞いても物足りないといった様子で空になった皿をスプーンでカシカシと叩く程度のことでしかない。

12頁

12頁

この場面は私がとても好きで、男の子のおそらくかなり勇気のいったろう告白を、当然その前にセックスはしちゃっているわけだけれども、そうした真剣さを空腹と同列に並べているというわかりやすい演出であり、セックスで漠然とした孤独感は満たされないけれども、お腹は簡単に満たすことができるのに、なおまだ何か物足りないといったふうにスプーンでお皿を叩く、という表現が、彼女のセックス観というものを端的に表現している。この場面の直後にあっくんが登場し彼女であるまみとのちょっとした対話が描かれるのだけれども、セッちゃんを蔑むまみの言動に、あっくん自身がまみに対する興味のなさというものをそのまま言葉として読者に表明する。充足できないセッちゃんと満ち足りているような恋愛や大学生活を送っていながら、その実、あっくんが感じる欠乏感というものが、この二人を後々関係づけるだろうことが、この時もうすでに物語の期待として演出されている。

あっくんのこうした言動の奥底の原因には第二話の冒頭で描かれる高校時代の出来事があった。犬の散歩中に見つけた同級生の遺体である。ボロボロになったそれを思い出しながらも、また当時のクラスメイトたちがそうした騒動に揺れ動きながらも、学校が終われば普通に友達と遊び、普通に勉強し普通に恋愛している様子は、それがカッコいいことだと思っているような印象だ。あっくんはそれを「こちら側」と言う。

物語の中で具象化されることはないけれども、なんとなく「こちら側」の意味は読者に共有される。「大学生」として「社会人」として「父親」として、何者かに自分を自らカテゴライズしてキャラクターを演じるという意味である。あっくんは大学生として勉学を優先し、その年代らしい恋愛をし、若者らしい飲み会やバイトをする。

そうした閉塞感は、やがてテロ活動へと暴走する武たちのグループや、世界的な不安さでもって、「セッちゃん」の死のようにあらかじめ決められた破滅に向かって突き進んでいくような感覚だろう。それが、20年前の何が起きるかわからない漠然とした閉塞感とは異なる、大震災や貧困やら今の政治やら本当の破滅めいた世界を垣間見てきたことから生じる諦念と言えばそれっぽいけれども、結局のところ、読後に振り返るからこそ、そんな理屈っぽいことが言えるだけで、読書中は、ただただセッちゃんに死がどう訪れてしまうのか、物語が当初から設定した不穏な空気に急き立てられるようにページをめくっていたのが本音である。社会的な背景なんて、気分でしかないのだ。

偶然にも、あっくんは成り行きから友だちとの居酒屋での飲み会にセッちゃんをなんとなく誘ったところ、なんとなく付いてきた彼女は、ここであっくんの彼女・まみと遭遇する。居酒屋を出る直前のトイレでばったり対面したセッちゃんとあっくん、彼女ははっきりとあっくんの彼女はバカだね、とつぶやくように言うと、あっくんも俺の彼女はバカだよ、とはっきりと言ってしまう。言ってしまうという言い方は、あっくんがこれまで彼女に対して決して言わなかった本音をセッちゃんがあっさりと看破してしまったことに対する驚きを隠すための言葉だからである。

さてそんな淡々としたやり取りが続くかと思いきや、物語は前述で幾度か触れたとおり急展開を迎える。あっくんが通う大学の学生たちがデモを起こし、やがて活動は過激化してテロへと発展するのである。

あっくんの彼女は、このテロに対して常識的な対応をする。知り合いが活動に関わっているかもしれないのだから、他人事ではないのだ。だが、このような事態になってもあっくんは他人事という態度を彼女の前で隠そうともしない。これがきっかけとなって二人は次第に距離を置いて行くことになるのだが、二人の態度の違いには一体何があるのだろう。おそらくそれは社会的な責任感と言えるものだろう。まみには知り合いの武がテロに参加しているかも、という危機感があったし、あっくんにも少なからずそういったものがあっただろう。実際、まみの部屋を出た後で電車に乗るあっくんは、武と遭遇すると、武は君の乗る電車は助けてあげると言って去っていく。彼は爆破物をリュックに背負っていたのだから、一歩間違えば、あっくんがその爆破に巻き込まれていた可能性だってなくはないのだ。そうした死と隣り合わせであることにすら気付かない鈍感さは、諦めとか儚さとか虚しさとか、そういった時代の空気感ともまた違って、ただただ本当の無関心さを読者・と言うかこの場合は私なんだけども、私に強く意識させたのである。ああ、これってハルナだよなぁ、と。

「リバーズ・エッジ」もまた、今年、行定勲監督によって映画化された。作品の時代設定はそのまま1990年代としながら、今、映画化する意味ある作品として、監督と脚本家の瀬戸山美咲は、冒頭にカンナの死を唐突に描き、構成を一部変えたのである。具体的にカンナであることは描かれないけれども、誰かが燃えて落ちて死ぬという確かな死は、映画のキャラクターたちに緊張感をもたらし、この先何が起きるかわからない当時の雰囲気と、すでに起きてしまった今現在を映画によって物語をアップデートしたと言える。

行定監督は、この映画を「夜の映画」だと語る。監督自身が当時リアルタイムに味わった原作の力強さには抵抗せず、映像作家として、夜の照明や月明かり、町並み、セイダカアワダチソウやススキが生い茂る川辺の暗さ、それらが映える撮影により、BGMを極力抑えた物語世界を構築した。

一方、「セッちゃん」が映像化されたとしても、そうした暗さも闇も描かれないだろう。夜でなければならない場面がないし、夜である必然性もない。なんとなく描かれた現実世界、それを浅薄だと切って捨ててしまうのは容易いけれども、惹かれるものがあったのも事実である。「リバーズ・エッジ」でこずえは主人公のハルナをこう評する。

「大丈夫よ あの人は何でも関係ないんだもん そうでしょ?」

岡崎京子「リバーズ・エッジ」201頁

岡崎京子「リバーズ・エッジ」201頁

あっくんやセッちゃんのことだなぁと直感した。二人は、時代を超えてキャラクター性によって私の中でハルナと繋がったのである。

この作品は誰かに感情移入するような作品ではない。あっくんにしろセッちゃんにしろ、あるいはまみにしろ武にせよ、読者はこれらのキャラクターの言動を見守るという立場に常にいる。だから彼らの言動に対して部外者としてあーだこーだ言うことはできる。武については実際に犯罪行為をしてしまうのだから、糾弾するのは簡単だ。そんなこと現実にするキャラクターがいるかよと腐すこともできる。またセッちゃんにしても、まみの言葉ように誰とでも寝てしまうのはいかがなものかと具申することだってできよう。そんな読者の思いに対してすら無関心にただひたすら映画を見て漫画を読んでいることだって出来たのに、あっくんは読者の思いに応えるようにテロに対して無関心ではないというモノローグを述べたてる。まるで読者に対する言い訳があるかのように。そしてその言い訳は見事に自分自身に跳ね返ってくるのだ。セッちゃんがたまたま投稿した天井の写真を見て、あっくんはいいねボタンを押し泣いてしまうのである。泣いた理由については様々な解釈が可能だろう。いいねボタンにピコンと反応したセッちゃんの携帯があまりにも生々しい。彼女はこの時誰かと性行為に及んでおり、その時見た天井を写真に撮って投稿していたのである。読者に対する言い訳であるかのようなあっくんのモノローグに対し、セッっちゃんはそうした言い訳すらせず、本当に無関心、というよりもそもそも彼女の関心事というものは誰かに選ばれたり誰かに言われたり誰かに準備されることによってもたらされていたのだから、彼女の関心事というものは、彼女とセックスをする相手の関心事であり、彼女自身の意思というものはほぼないと言ってもよいのである。物語の中では妹の差し歯を買ってあげるというのが唯一の彼女の選択であると彼女自身が語るけれども、本当はそれだけではないということをこの天井の写真が物語っている。彼女の言葉にならない欲求は、セックスの最中に天井の写真を撮るという奇妙な行為に繋がり、あっくんはそれに敏感に反応してしまったのだ。

彼女の天井の写真は、今に自分の身に起こっていることにすら関心がない素振りを見せながら、今自分が見ている天井・景色というものに関しては強い関心を示している、というのはいささか穿ちすぎだろうか。

「わたしは人よりも 天井を見ている時間が長いような気がする」

という詩的なモノローグは、やがて一緒にカレー食べ一緒に映画を観、フィンランドに留学したあっくんへの恋慕のような感情へと思いが変わっていく。平凡でつまらないけど、それがキャラクターの変化なのだろう。二人は「こちら側」ではない、どこかへ行こうとしていた。だが、そうした終盤の物語の展開よりも、私はひたすらあっくんとセッちゃんが何の他愛もない日々を過ごす描写や、思わずぽつんと「付き合わない?」と言ってしまうような少しの特別感に、たまらない幸福感を覚えてしまうのである。

戻る

12頁

12頁 岡崎京子「リバーズ・エッジ」201頁

岡崎京子「リバーズ・エッジ」201頁