河原和音「太陽よりも眩しい星」1〜2巻

対話ツールの視線

集英社 マーガレットコミックス

主人公の岩田朔英(さえ)は、神城光輝(こうき)のことが小さなころに出会ってから、ずっと好きだった。小学生の頃は朔英の方が背も体格もがっちりしていて、光輝の方は身体も小さかく、頼られることも多かったけれども、そんな光輝との関係性に朔英は充足しているのか、幼さゆえか、気持ちを伝えることはしないままに、中学生へと成長していた。小さかった光輝は、背も体格も朔英より大きくなり、泣き虫だった光輝の面影は消え、周囲からもイケメン・かっこいい異性として一目置かれるようになっていた。

互いに下の名前で呼び合っていた仲も、いつのまにやら名字で呼び合うようになり、高校に進学しようとしていた。朔英の気持ちは、はっきりと好意として光輝を意識するようになっていたが、果たして、光輝は自分のことをどう思っているんだろうか……

ドキドキするような初恋の相手との恋模様、しかし、相手に思いがけず好意を寄せる相手がいることを知り、朔英の想いは揺れに揺れ、だが読者にとってはときめいてしまうような純真さに、思わずキュンキュンする。両想いであってくれ! という読者の期待とは裏腹に、二人の関係性は、友達あるいは幼馴染以上に発展はしないのか?

かつて自分より背の低い存在に対する視線と、今はもう自分より背の高い存在に対する視線。この変化が、本作に通底する二人の関係性の揺れ動きとなっていて、とても面白いのは当然として、視線のやり取りに注意を向けられるような仕掛けが演出されている。朔英のモノローグが中心の物語にあっても、構図として、読者は常にこの変化を意識させられることだろう。

1巻100頁。キャラクターの背の大きさがわかる図。向かって右から、光輝、鮎川、井上、翡翠、朔英(主人公)、香川。学校の行事でよく同じ班になる六人である。朔英が他の女生徒よりも頭一つ大きいのがよくわかる。

この背の高さの違いは、互いに対話する場面で、目の描き方に影響する。かつて光輝を見下ろしていた視線だった朔英の目は、今は見上げるように描かれるし、朔英と対話する翡翠や香川も、朔英より背が低いゆえに、見上げるような目が描かれる。当たり前の話だ。

けれども、朔英は小学生時代の背の低い光輝を知っている。二人の対話は、朔英によって過去の光輝と対比され、見下ろす視線と見上げる視線、同じ視線が交錯して朔英の想いを揺れ動かす効果となっている。視線の動きそのものが、昔の好意と今の好意の相違を意識させ、今の好意のより切実な感覚を強くするのである。

本作のタイトルの由来ともなる1巻第4話において、その切実さは、光輝の「太陽超えて眩しい星みたいな人」という好意を寄せる相手への形容によって、まるで手の届かない相手であるかのような、遠い存在である感覚を与えるだろう。光輝の想いに共感した朔英は、光輝こそ、自分にとって「太陽よりも眩しい人」その人であることを実感するとともに、光輝には好きな人がいるという現実により、その遠さの距離をかつて同じ目線で対話していた過去を回想しながら「見上げる」のである。「神城の恋は 叶うといいね」というモノローグ、なんという哀しさか。

こうした距離感も、容易に接近する対話劇が今は用意されている。かつての電話、メールはもちろんだが、それよりもマンガとの親和性が高いツールのひとつが、LINEである。簡素なメッセージやスタンプは、マンガの台詞・フキダシとしてよく機能し、また、簡素さゆえの言葉のやり取りのスピード感は、潜在的に包含しているコマの時間ともよく合致する。返答に間があったとしても、対面による対話や電話よりも時間的な余裕があり、といってメールのような、ある程度の時間も必要としない。まして、携帯による文字入力に長けた若者たちである。LINEによる対話は、ほどよい距離感と考える時間を与えるに違いない。

1巻144頁。光輝とのLINEの一場面。

光輝の「おつかれ」に「ほわっ」とした気持ちになりつつも、じっとスタンプを見詰め、「それヒゲ?」の意味を思案しつつ、改めてスタンプを見詰める。コマの背景をベタ塗りにしながら、星の光のような白い綿毛のような大小の点を散りばめた朔英の内面世界をも同時に表現している。

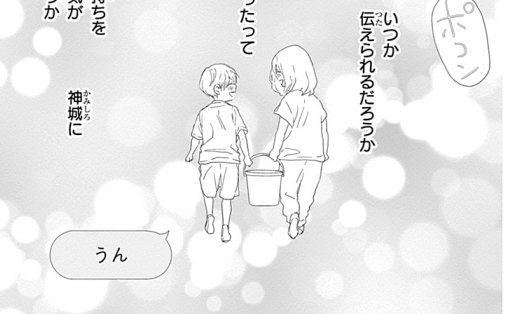

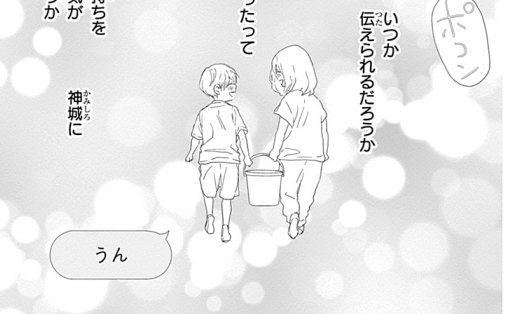

短い場面にも、LINEの画面、朔英の客観的な表情、その内面世界、そしてスタンプから垣間見える・対面による対話からは想像できない光輝のユニークな側面を知ることとなる。朔英が小さなころの光輝を思い出しながら、いつか想いを伝えられるだろうかと、回想から未来への希望へと画面の背景が転倒する。

1巻145頁。前頁のコマの背景がコマの内部に移り、朔英の内面と今の感情が融合する。

スマホの画面を通した対話により、キャラクターの視線は対面時のような見上げる見下ろす関係性から解放される。LINEというツールによる対話は、物理的な距離感も無効にし、すぐさまキャラクターの内面世界に没入できるのだ。

もちろん、このLINEの対話もまた現実とは異なる点があるだろう。朔英は、すぐに既読が付いてしまうことに気を遣っていた・つまり光輝からのメッセージをずっと待っていると思われることに焦ってはいたが、それっぽいLINEの画面には時刻が明記されていない。

他の作品の感想でも触れたことがあるが、LINEによる対話の描写が当たり前となっている昨今、メッセージの受送信の時刻は多くの作品で描かれることはない。描かれる場合は、メッセージを送った時間の差が、対話する二人の想いの差を暗に示すこともできよう。けれども、実際には引用図のように描かれない。具体的な時間を明示してしまえば、朔英がメッセージを送るために要するための考えた時間が想起されてしまうだろう。

この演出は2巻に至ってさらに発展する。帰りに寄ったラーメン屋で偶然出会う朔英と光輝である。実際には互いに友達と訪れているので、食べながら対話するわけではない。友達との会話をしつつも、メッセージの交換により、秘密裡に他愛無い言葉をやり取りする。もうそれだけで朔英の頬が紅潮している。

2巻100頁。LINEのメッセージをフキダシとした例。スマホの画面越しの対話と対面のよる対話が融合している。

1巻の引用図でも触れた回想場面の背景が、今の光輝の背景を支配している。朔英から見た光輝の「眩しさ」と、朔英のちょっとした「ほわっ」感が描かれている。LINEを通すことで、ここでも現実世界と内面世界が作画と融合しているのだ。

2巻101頁。現実的な距離感も描ける。

同時に、対面しているからこそ上図のような現実的な距離感も描けてしまう。光輝が朔英を見詰めているけれども、朔英は気付いていない。本作では、光輝がずっと朔英の小さな変化などにとてもよく気付く場面が描かれているだけに、きっと光輝は朔英を好きに違いないという希望を感じてはいるものの、こんな朔英の後ろ向きな現実感により、内面世界の距離感との違いもより一層、強調される。

見上げる見下ろす関係性は、メッセージツールの活用により無効化され、距離感を感じないような錯覚に陥る。けれども、所詮は錯覚だ。実際に二人のこれからがどうなっていくのかは、現実の距離感がどれだけ縮んでいくかにかかっていよう。LINEというツールあるいは今後それに代わりうる対話ツールが、どう活用されていくのか。対話劇を旨とする恋愛漫画だからこそ、注目すべきひとつの最先端なマンガ表現なのだ。

(2022.4.18)

戻る