原作:濱田轟天、漫画:瀬下猛「平和の国の島崎へ」1〜8巻

月の満ち欠け

講談社 モーニングコミックス

いつも不安がよぎっている。次の場面で、なじみのあるキャラクターたちが突然死んでいるのではないだろうか。あるいは誰かがテロ組織・LELの密命を帯びたスパイで、突然、島崎を襲うのではないか。4巻で描かれた島崎の圧倒的な戦闘力による制圧をこそ、本当は読みたいのではないだろうか。そんな自身に対する不安も常に感じている。

正直に言えば、「島崎が戦場に復帰するまで」のカウントダウンが0になるのをどこかで期待している。物語の山場になることが確約されているその日に向かいながらも、それでいて島崎はもうとっくに戦場に戻っているのではないかとも考えてしまう。島崎を監視する公安のキャラクターは、事実「戦争」と比喩しながら、LELと情報戦を繰り広げていた。マンガ家のアシスタントを始め、喫茶店「ルパソ」で働き、SATAと出会い交流していつつも、島崎にとって不慣れな日本の生活に馴染んでいくこと自体がは、ほとんど戦場の体験と似たようなものなのかもしれないと逆張りすることも出来るけれども、それはあまりにも安直だろう。

6巻から、LEL脱走後、日本に着いた島崎の過去を描きながら、どのようにして脱走者のコロニーと合流し今の生活を手に入れていったのかを丁寧に追っていた。8巻でいよいよ合流した島崎は、迫りくるかつての組織を読者に感じさせながら、商店街活性化の日々に身を委ねていく様子を描き、個人と組織を論じようと試みる風でもある。

物語は、「ナイフ」としてテロ組織の様々な戦いに参加していた島崎と、今の日本での生活を交錯させながら、どちらの生活にも意味があるものとし、立体的に人生観を組み立てようとしている。前述したように、過酷な戦場体験と商店街の人々の関係性に共通点を導き、「戦場」ともっともらしく語ることは可能だろうし、そのような読まれ方を期待する向きもあるだろう。括弧書きを多用したセリフ回しは、言葉に二重三重の意味を含ませる・読者に何かを匂わせることだろう。

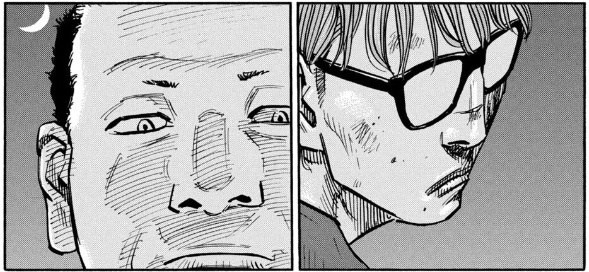

自分の中にある物語への漠然とした不安を言葉にしようと試み、読み返したところ、何故そこでそれが描かれたのか、気になってしまう描写に遭遇した。思わず高揚しながら読んだことに激しく動揺してしまった4巻の島崎の活躍、そして対人地雷(いわゆる自爆テロ)としてこれまで島崎を追っていたキャラクターとの最後の対話において、唐突に三日月が強調されたのである。下図は、あまりにも不自然なほどに小さなスペースに無理やり描き加えたかのような、月である。

4巻74頁

4巻74頁

島崎とLELの戦いを描く4巻では、引用図左上のような三日月が大量に描かれる。島崎の帰りを待つ「ルパソ」の人々も同じ月を見て、今、島崎さんは何をしているのかと想う場面を挿入しながら、戦いのいくつもの場面に、夜空の背景に三日月を描き続けた。8巻までで、およそ30回描かれる月は、満月か三日月しか描かれないのだが、この戦いの場面だけで10回ほども描かれる。一夜の物語であるから、当然同じ形の月・三日月が描かれ続けるのだが、この戦い以外の場面で三日月が描かれることはほぼない。

4巻8頁

4巻8頁

夜空を背景に、襲撃にやってきたLELたちを眼下に捉えつつ、島崎は、ルビコン川を渡ると意を決した場面である。決断の背景として描かれた三日月が戦いの背景に常にあるのは、むしろ自然と言えるかもしれない、と今読み返すと思うほど、ここでの三日月は、戦いの決意の象徴的な存在として夜空をうっすらと照らしている。これまで私が感じていた不安が表出し、徹底的にLEL隊員たちを殺しつくす島崎の覚悟にも、圧倒されてしまった。物語の方向をも決定づけた、作品自体にとってもルビコン川と言える挿話であろう。

希望をもって信じて月を見つめるキャラクターたちの心情に寄り添いたいのが本音である。特に、島崎がじっと見詰めるいくつかの満月は、島崎の希望・叶えられることのない果てしなき夢かもしれないが、想いを伝えてくる。

回想編と言える6巻から8巻にわたって描かれた島崎の逃避行でもまた、戦いの場面で頻繁に描かれた三日月と対をなすように、満月が多く描かれた。

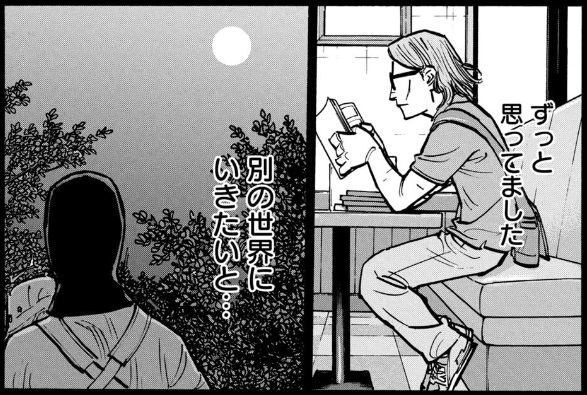

8巻38頁

8巻38頁

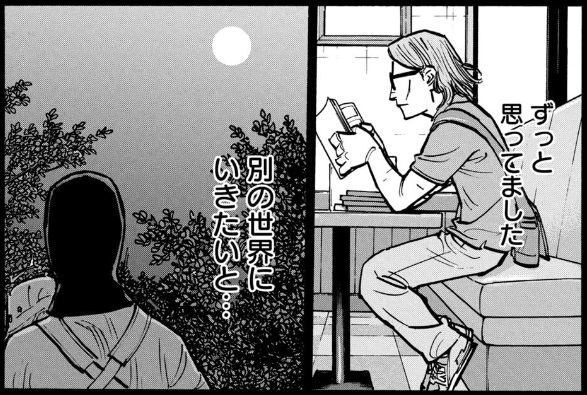

島崎を背後から足元を照らすように、あるいは、その想いを後押しするかのように、島崎は満月を背にしてコロニーを目指していた。8巻では、あるマンガ作品との出会いが、引用図のように「遠くにいきたい」という漠然とした夢の世界に、マンガなら、あっという間に連れてってくれることを知る。それがマンガのアシスタントとして働き続けようという意思にも繋がっていき、回想編は地元から離れられない若者の旅立ちと重ねながら、島崎の新しい人生の門出を高台から見下ろす朝日に結実させたのだった。

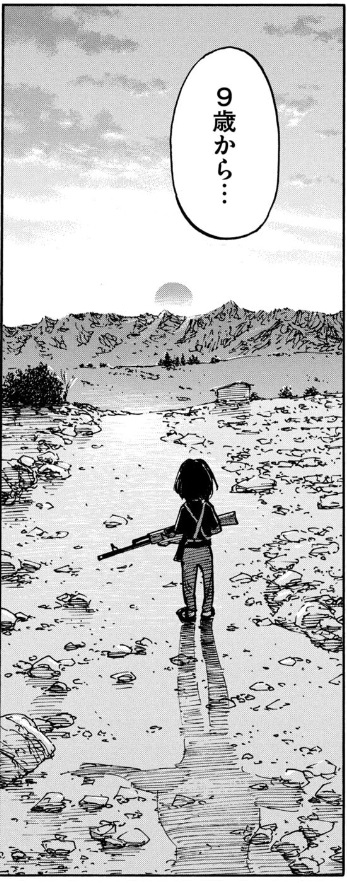

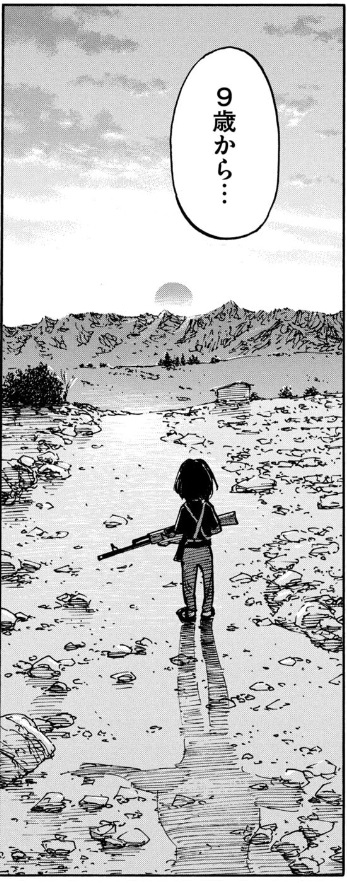

9歳から組織の戦闘要員として生活せざるを得ない島崎は、ずっと夜の世界を生きてきた。

4巻149頁

4巻149頁

本作で今のところ唯一描かれた、夕日である。これ以降、島崎は太陽を知らない。島崎は月明かりの下でいつも暮らしてきただろうことを想起させる、非常に象徴的な場面であり、印象深い。日本での生活は、高台から見た朝日が上った太陽の下で描かれているのである。けれども、満月がいずれ三日月になっていくように、時の経過とともに、朝日もいずれ夕日になって夜を迎え入れる。今の島崎は、一時のものでしかないのであろうか。とすれば、戦場という夜の世界に戻ってしまうのも避けられないのだろうか。

一方で戦場に駆り立てようとする「教授」と呼ばれるキャラクターが、物語として大きな波乱を含んでいる展開を呼び込んでいくことに、不穏にも高揚してしまう。本作を「楽しんで」読むたびに自分はダメだな、と個人的に考え込んでしまう一因でもあった。あの時・4巻の島崎の無双な強さと、それに対等に渡り合うであろうLELの襲撃、それに巻き込まれてしまうだろう馴染みのキャラクターたちの死が描かれるかもしれない。きちんとそれらに向き合えるのだろうか。多分、戦争で人が死んでいく、ということに自分自身がまだどこか他人事のような感じがあって、自分は世界とは無関係みたいな楽観があるからだろう。本作を読むと、戦争と自分との距離感に、いつも戸惑ってしまう。

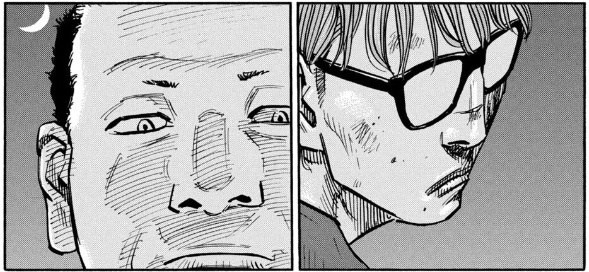

5巻20頁。三日月が戦いの場面以外で描かれた稀な一コマ。

5巻20頁。三日月が戦いの場面以外で描かれた稀な一コマ。

「教授」と呼ばれた男を、それと知らず回想する島崎は、三日月を見つめていた。戦いの場面ではないにも関わらず。島崎が戦場に戻った時、そこで描かれる背景には、希望の満月が描かれるのだろうか。それとも、戦いの三日月が描かれるのだろうか。

4巻73頁

4巻73頁

けれどもやっぱり、どうしたって個人的には、たとえ三日月であっても、「ルパソ」の仲間が島崎を想って見上げる「言葉」を信じていたい。

(2025.3.3)

戻る

4巻74頁

4巻74頁 4巻8頁

4巻8頁 8巻38頁

8巻38頁 4巻149頁

4巻149頁 5巻20頁。三日月が戦いの場面以外で描かれた稀な一コマ。

5巻20頁。三日月が戦いの場面以外で描かれた稀な一コマ。 4巻73頁

4巻73頁